Traduttore, saggista, editor – in primis del Rat-Man di Leo Ortolani – è stato uno dei fondatori della rivista di critica fumettistica Fumo di china, ma soprattutto è stato fondatore della casa editrice PuntoZero, con la quale quasi venti anni fa iniziò a riproporre in maniera organica le opere di Will Eisner sul mercato editoriale italiano.

Plazzi è anche uno dei più importanti conoscitori e studiosi della produzione eisneriana e dunque era doveroso rivolgergli qualche domanda in questo settantacinquesimo anniversario della nascita di The Spirit.

Ciao Andrea, ben ritrovato su Lo Spazio Bianco.

Quando e soprattutto con quale opera nasce la tua passione per Will Eisner?

Lo ricordo molto chiaramente: nel 1980 con la pubblicazione su Eureka della prima parte di Contratto con Dio. Prima di allora, le sue storie di Spirit (compreso uno storico Eureka Pocket) erano, per così dire, passate un po’ sotto il mio radar. Scoraggiato dalla pessima riproduzione (parlo del Pocket) non le avevo mai veramente lette, classificandole come antiquariato.

Ho imparato un sacco di cose tornate utili successivamente in altri contesti, anche molto più grandi e organizzati. La conduzione di una casa editrice dipende relativamente poco dalle ovvie economie di scala che si realizzano a seconda di tirature e venduto, e una piccola etichetta con ambizioni di professionalità ha necessità non così diverse da realtà più grandi. Nelle questioni distributive e commerciali, invece, ovviamente le dimensioni contano.

Will Eisner è stato un artista capace di percorrere un percorso evolutivo, nel corso della sua vita e nella sua carriera professionale, che lo ha portato a rinnovarsi più volte e a rinnovare il linguaggio delle sue opere a fumetti. A tuo parere, come si colloca l’esperienza di The Spirit all’interno di questa parabola?

È l’esperienza giovanile più importante e completa, nel corso della quale un cartoonist già brillante e affidabile (caratteristica a cui Eisner ha sempre tenuto molto) diventa artisticamente e professionalmente adulto.

Con un misto di spontaneità e consapevolezza del proprio valore tipico di Eisner: sono evidenti il divertimento e il gusto creativo di un autore che a un certo punto (sicuramente dal dopoguerra in poi), settimana dopo settimana, pagina per pagina, faceva letteralmente faville. Eisner aveva anche un’idea lucida ed equilibrata del proprio valore, senza false modestie, ma non poteva sapere che stava facendo la storia del fumetto.

Possiamo dirlo noi (certo, non da oggi), con la dovuta prospettiva storica. Che arrivò molto presto: già le ristampe Harvey degli anni Sessanta nascevano sull’onda dell’entusiasmo per una serie mai dimenticata dagli appassionati.

Non saprei proprio scegliere tra gli episodi del dopoguerra, a partire dal ritorno di Eisner alla serie (gli ultimi due episodi del 1945). Tra singole storie ci sono differenze anche grandi ma l’ho sempre considerato un corpus unico. Diciamo che, del tutto convenzionalmente (è una specie di topos eisneriano) potrei sbilanciarmi per The Outer space Spirit, il ciclo finale di episodi insieme a Wally Wood.

Le nuove interpretazioni di The Spirit, regalate da Darwin Cooke e altri autori in questi primi quindici anni del Ventunesimo secolo, oltre a quelle recentemente annunciate come la nuova serie che ha esordito ad agosto a firma di Matt Wagner per Dynamite Ent., quanto rendono merito al personaggio, quanto lo arricchiscono o, al contrario, lo depauperano dei suoi valori originali?

Complessivamente, mi sono piaciute quasi tutte e anche le storie meno riuscite – artisticamente parlando – mi sono sembrate, spero di essere chiaro dicendo questo, “storie di Spirit”. Forse quello che ha veramente centrato l’obiettivo è stato Darwyn Cooke, dopo un riscaldamento di gran classe come lo one-shot Batman/The Spirit scritto da Jeph Loeb. Ricordo il piacere di quelle storie fresche e moderne ma così fedeli allo spirito originale, e soprattutto all’inarrivabile ironia e leggerezza di Eisner.

La miniserie della Kitchen Sink degli anni Novanta contiene cose bellissime ma sono quasi tutte più omaggi che veri tentativi di rifondare il personaggio per riproporlo in maniera sostenibile sul mercato moderno.

I saggi hanno un pubblico (e quindi tirature, distribuzione e alla fine vendite) quasi sempre molto più ridotto di quello di cui parlano. Questo è normale.

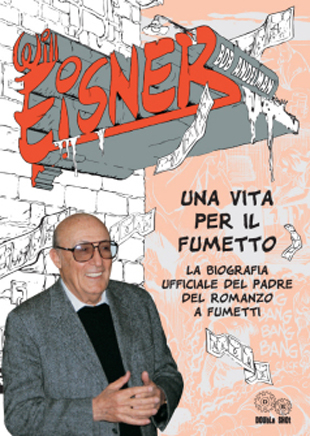

Nel caso della biografia di Eisner, l’uscita si è sovrapposta a un rilancio della casa editrice, la DoubleShot, che all’epoca non riuscì. Ma recentemente (primavera 2015) il marchio e il catalogo sono stati recuperati e il volume è nuovamente disponibile. Merita davvero e spero che gli interessati se lo procurino.

Qualche tempo fa, sul tuo blog, hai definito Contratto con Dio uno dei termini di paragone del moderno fumetto americano: quali sono i motivi dietro questo giudizio?

Non sono un critico e raramente mi capita di dedicare il tempo necessario ad analisi e approfondimenti, quindi si tratta di una formula semplificata. Ma credo che sia sostenibile.

Quello che intendevo non ha a che vedere con la sfinente e abbastanza sterile querelle sulla primogenitura: è stato il primo romanzo a fumetti? Com’è possibile, visto che non è un romanzo? E che cosa intendiamo per romanzo a fumetti? Eccetera.

Quando l’ho scritto – ora articolerei un po’ di più – volevo dire che all’uscita era stato percepito come una tale novità da risultare illuminante e aprire gli occhi a generazioni di nuovi autori, che si ritrovarono quasi costretti a misurare ciò che facevano, quello che aspiravano a fare e quello che esisteva in quel momento sul mercato con questo nuovo, stranissimo UFO creativo ed editoriale.

Intervista condotta via mail nel mese di Giugno 2015