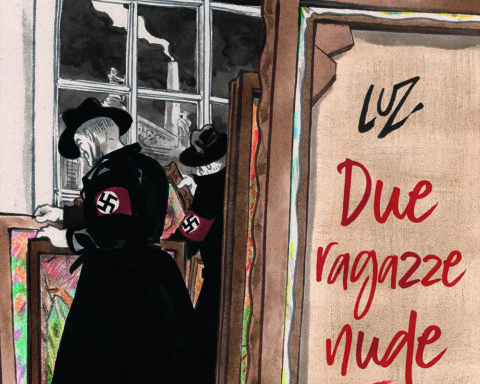

Jérémie Dres organizza un viaggio in Polonia in cerca delle tracce della propria famiglia, di origine ebraica, c he di lì fuggì scampando allo sterminio nazista.

he di lì fuggì scampando allo sterminio nazista.

La spinta alla ricerca nasce dalla morte della nonna Tata e sulla scia di un articolo di Olivier Guez sulla rinascita della comunità ebraica in Polonia, apparso su Le Monde Magazine. Ad accompagnarlo, il fratello Martin, antico compagno di avventure e un elenco di contatti fornitigli da Guez. La meta finale è il paesino di Zelechow.

Jérémie e Martin si muovono attraverso la Polonia con uno sguardo che continuamente oscilla fra passato e futuro. Nel passato cercano le tracce dell’esistenza della loro famiglia 1: il quartiere, la via, la casa (ricostruita, come tutto il centro, allo stato di un lontano e glorioso XVII secolo, ispirato ai quadri di Canaletto); registri che comprovino che, sì, i loro nonni e i loro genitori effettivamente vissero lì.

Le memorie familiari sono giunte loro solo attraverso alcuni racconti della nonna paterna, nutriti dall’esperienza dell’antisemitismo dei polacchi, che parteciparono attivamente allo sterminio degli ebrei organizzato dalla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. A rendere più cupo lo scenario, la consapevolezza che i polacchi, terminato il conflitto, continuarono il perseguimento di uno stato Judenfrei, con politiche di espulsione e pogrom, in continuità con una tradizione secolare di stragi contro gli ebrei.  Questo sguardo al passato è quindi impaurito, perché si nutre di una storia sanguinosa e con la quale i polacchi hanno sostanzialmente evitato il confronto 2.

Questo sguardo al passato è quindi impaurito, perché si nutre di una storia sanguinosa e con la quale i polacchi hanno sostanzialmente evitato il confronto 2.

Le fredde cifre dello sterminio sono impressionanti: prima della guerra vivevano in Polonia oltre 3.500.000 di ebrei ebrei; al termine delle ostilità ne erano rimasti circa 400.000 3. Quella che era una comunità vasta, diffusa e radicata da secoli nel territorio (la Polonia era parte di quel territorio, chiamato Yiddishland, che comprendeva quasi tutta l’Europa orientale, dalla Lituania alla Romania.), era stata spazzata via in pochi anni e dopo la guerra i polacchi tentarono di sradicare anche il poco che era rimasto.

Comprensibile, quindi, che all’arrivo in Polonia anche Varsavia, con tutte le sue iniziative da vetrina multiculturale, appaia ambigua agli occhi dei due francesi: tanto pesano gli ammonimenti familiari e la storia. Le visite guidate e gli incontri stemperano la loro diffidenza, che però rivive e si impadronisce di loro quando finalmente si recano, con la piccola utilitaria a noleggio, nel paesino di Zelechow. Qui, nell’erba alta del cimitero ebraico, abbandonato a se stesso nella trascuratezza più assoluta, cercano (e trovano) le tombe dei bisnonni. Jérémie e Martin si muovono furtivi, temendo che da un momento all’altro i paesani si avventino loro addosso. E poi fuggono, letteralmente fuggono, con la percezione chiara di aver evitato la tragedia. Istinto? Pregiudizio? Acutezza dei sensi?

Accanto a questo sguardo impaurito verso il passato (o piuttosto: dal passato, ovvero attraverso gli occhi dei loro ascendenti?), tuttavia, c’è anche uno sguardo verso il futuro di tutt’altro tenore.

Il festival annuale di Varsavia, il fitto calendario di iniziative promosso dalle varie associazioni ebraiche, la stessa disinvoltura con cui i loro interlocutori parlano dei rapporti fra cittadini ebrei (o di origine ebraica) e il resto della popolazione (a stragrande maggioranza cattolica)  sembrano dimostrare che la vita della comunità sta riprendendo vigore e la molteplicità di opinioni e punti di vista incontrati rispetta e rispecchia felicemente il vecchio detto ebraico “due ebrei, tre opinioni“. Un particolare tuttavia risveglia dubbi: il programma della più importante manifestazione è in inglese, come a escludere i polacchi, o ad accettare che a loro non interessi. Ma il festival è pieno di stimoli e trasmette con grande intensità un desiderio di costruzione di una nuova identità ebraica al cui ottimismo è difficile resistere.

sembrano dimostrare che la vita della comunità sta riprendendo vigore e la molteplicità di opinioni e punti di vista incontrati rispetta e rispecchia felicemente il vecchio detto ebraico “due ebrei, tre opinioni“. Un particolare tuttavia risveglia dubbi: il programma della più importante manifestazione è in inglese, come a escludere i polacchi, o ad accettare che a loro non interessi. Ma il festival è pieno di stimoli e trasmette con grande intensità un desiderio di costruzione di una nuova identità ebraica al cui ottimismo è difficile resistere.

Introvabile, sempre impegnato è invece il rabbino Schudrich, lì spedito dagli Stati Uniti e totalmente ignorante della lingua locale. La sua presenza sembra testimoniare più l’idea che una comunità lontana e nostalgica ha dell’antica terra, che una qualche visione costruttiva del futuro dell’ebraismo polacco. Nella sua evanescenza, il rabbino d’importazione diventa insinuante allegoria di un culto sterile della memoria, di un vicolo cieco culturale, sostanzialmente basato sull’autoreferenzialità, così come le esitazioni dei due fratelli sono il sintomo evidente dell’ambiguità che percepiscono in ciò che incontrano.

Timore dal passato e speranza nel futuro convivono: ad ogni segno positivo si accompagna il sospetto che sia solo (o almeno in parte) una specchietto per le allodole; se pure molte iniziative culturali sono appoggiate dalle amministrazioni, scarsa resta la partecipazione dei cittadini non ebrei.  È il segno di un rinnovato interesse, delle volontà di confrontarsi con la tradizione antisemita, o la costruzione di nuove barriere? Si stanno costruendo i presupposti di una nuova integrazione o quelli di un nuovo ghetto?

È il segno di un rinnovato interesse, delle volontà di confrontarsi con la tradizione antisemita, o la costruzione di nuove barriere? Si stanno costruendo i presupposti di una nuova integrazione o quelli di un nuovo ghetto?

Ecco: il punto critico delle riflessioni con le quali Jérémie e Martin si confrontano è in fondo la definizione di che cosa significhi essere ebreo oggi. È un dato genetico, una conseguenza della discendenza matrilineare? Una scelta culturale? Un cascame della memoria, un inralcio, uno stimolo?

Più in generale, però, emerge il problema della convivenza di culture forti, nel senso di efficaci portatrici di identità, problema tuttora critico e destinato prevedibilmente a restarlo per lungo tempo. Merita notare, infatti, che in questo senso il caso ebraico è semplicemente il caso con più lunga storia su cui meditare. Quella ebraica, infatti, è stata di fatto l’unica cultura forte non cristiana presente in Europa negli ultimi 16 secoli, cioè dopo che qualsiasi altro culto fu messo fuori legge con l’editto di Tessalonica nel 390 d.C. e in seguito perseguitato. Ogni riflessione sul tema, quindi, deve tener presente che si è trattato dell’unico banco di prova della capacità della cultura occidentale, in particolare di quella cristiana, di convivenza col diverso, con qualcuno che non era disposto a rinunciare alla propria identità.

Detto altrimenti: alla luce di duemila anni di convivenza con la cultura ebraica, che cosa dobbiamo fare affinché la convivenza con la cultura islamica e cinese (per fare due esempi), eviti le tragedie e sia fruttuosa e costruttiva?

Dal punto di vista grafico, Dress sceglie uno stile che esprime immediatezza: tratto semplice, veri e propri schizzi,  come a indicare che i disegni fissano le impressioni e le sensazioni dell’istante, e che anche le riflessioni sono registrate e proiettate sul foglio (anzi, sul taccuino) mentre si formano. Il réportage è sicuramente basato sul testo e talvolta si percepisce un certo squilibrio fra parole e immagini, che, pur efficaci nel definire il ritmo piano del racconto, non di rado hanno più funzione illustrativa che narrativa. Infatti, protagonisti principali del viaggio sono le parole e i pensieri di tutte le persone incontrate e gran parte del contenuto è veicolato attraverso il testo (dialoghi, interviste, presentazioni di personaggi, riflessioni), e per questo si ha la tentazione di pensare il lavoro di Dres, con sicura forzatura, come un racconto illustrato adattato a fumetto. Il risultato è tuttavia di grande interesse e, una volta adeguata la lettura al ritmo della scrittura, molto efficace nella resa dell’ambiguità e della fragilità del contesto culturale esplorato.

come a indicare che i disegni fissano le impressioni e le sensazioni dell’istante, e che anche le riflessioni sono registrate e proiettate sul foglio (anzi, sul taccuino) mentre si formano. Il réportage è sicuramente basato sul testo e talvolta si percepisce un certo squilibrio fra parole e immagini, che, pur efficaci nel definire il ritmo piano del racconto, non di rado hanno più funzione illustrativa che narrativa. Infatti, protagonisti principali del viaggio sono le parole e i pensieri di tutte le persone incontrate e gran parte del contenuto è veicolato attraverso il testo (dialoghi, interviste, presentazioni di personaggi, riflessioni), e per questo si ha la tentazione di pensare il lavoro di Dres, con sicura forzatura, come un racconto illustrato adattato a fumetto. Il risultato è tuttavia di grande interesse e, una volta adeguata la lettura al ritmo della scrittura, molto efficace nella resa dell’ambiguità e della fragilità del contesto culturale esplorato.

Noi non andremo a vedere Auschwitz porta nel fumetto il tema della riflessione sulla memoria e sul recupero dell’identità e riflette gli stimoli della generazione che ha conosciuto la Shoah come racconto e non come esperienza e che con essa si confronta per definire la propria identità culturale. La ricerca intrapresa è quindi un percorso di crescita individuale, di ricerca di sé. L’obiettivo non è semplicemente trovare i resti del passato, ma tentare di capire che cosa il presente offra e che futuro è possibile costruire. E quale sia il proprio possibile contributo.

Abbiamo parlato di:

Noi non andremo a vedere Auschwitz

Jérémie Dres

Traduzione di Donatella Pennisi Guibert

Coconino Press – Fandango, 2012

207 pagine, cartonato, bianco e nero – 19,00€

ISBN: 9788876182167

-

Impossibile non pensare al viaggio di Jonathan Safran Froer, da lui stesso raccontato in Ogni cosa è illuminata. Cfr. Jonathan Dafran Froer: Ogni cosa è illuminata, Guanda, 2004. ↩

-

Come racconta Gad Lerner nel suo Scintille, ancora peggiore è la situazione in Ucraina, dove ad esempio le lapidi, che pur sono state erette a ricordare alcuni eccidi commessi dagli ucraini, sono in ebraico e inglese, ma non in ucraino, quindi intese per gli stranieri e non per i locali. Cfr. Gad Lerner, Scintille, Feltrinelli, 2009 ↩

-

Cfr Raul Hillberg: La Distruzione degli Ebrei d’Europa, Einaudi, 1995. Come sottolinea lo stesso autore, le cifre dei superstiti sono soggette a incertezza; altri studi propongono stime diverse, tuttavia la variazione resta all’interno di qualche percento. ↩

Il 16 gennaio all’istituto di Storia Ebraica di Varsavia si è tenuta la presentazione dell’edizione polacca.http://lemanintesta.wordpress.com/

Ciao VIrginia,

complimenti per il tuo progetto di ricerca e per il tuo blog