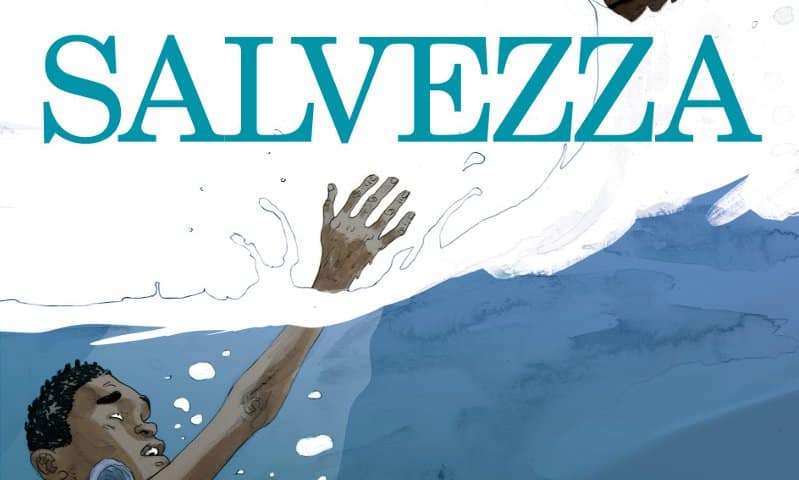

Salvezza dello sceneggiatore Marco Rizzo e del disegnatore Lelio Bonaccorso rientra nell’ambito del fumetto documentaristico. I due autori sono tra i più significativi autori italiani contemporanei del genere, attivi dalla metà degli anni 2000 per varie case editrici, in primis BeccoGiallo che di questo tipo di giornalismo a fumetti è stata probabilmente la realtà più significativa.

Una prima loro collaborazione, in questo ambito, era stato il fumetto dedicato a Peppino Impastato, nel 2009, che fu un modello importante di tale nuovo filone.

Salvezza rientra in questo ambito, per una nuova importante realtà come Feltrinelli Comics, e va a toccare un nervo particolarmente scoperto della società italiana ed europea di questo difficile frangente storico: il tema delle grandi migrazioni, accelerato in tempi recenti dal fallimento delle Primavere Arabe del 2011 e la dissoluzione cruenta del regime libico in seguito al goffo intervento militare europeo a guida francese.

I due autori hanno partecipato alla missione di una nave, l’Aquarius, appartenente a una ONG che si occupa di soccorrere i profughi naufragati nel Mediterraneo, documentando poi la loro esperienza con questo fumetto.

Un tema, quindi, estremamente delicato, anche per i rischi contrapposti di eccedere in toni inutilmente retorici o, al contrario, edulcorare in una visione conciliante e consolatoria. Due pericoli che vengono evitati dagli autori, che grazie anche alla lunga esperienza gestiscono in modo ottimale il racconto.

La scelta prevalente è quella di una narrazione asciutta e priva di enfasi. Viene in mente, cambiando naturalmente il medium, la scrittura essenziale di Primo Levi nella narrazione del lager, che ha formato il modello di racconto della Shoah. In parallelo, grande attenzione è riservata all’uso dello specifico del mezzo fumetto. Il montaggio di tavola è sostanzialmente basato su una griglia italiana interpretata in modo moderno a tre strisce, con periodiche splash page spesso utilizzate per introdurre una spiegazione, sovente nelle forme di un’infografica o una rappresentazione cartografica.

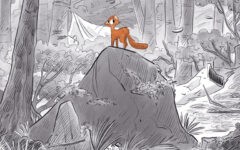

Ma il vero fulcro della connotazione emotiva è basato sull’efficace gestione del colore. Il fumetto è infatti realizzato in un acquerello monocromatico, nell’alternarsi dei toni azzurrati del ricordo e di quelli grigio-seppiati del presente; tuttavia emerge l’uso di un elemento cromatico, l’arancione, a punteggiare ciò che è un’ancora di salvezza nel mondo privo di colori del racconto (che è, ovviamente, il nostro). L’arancione è infatti notoriamente il colore dei giubbotti di salvataggio e di altri elementi legati al soccorso, anche per la sua facile visibilità. Il colore è anche associato al pettirosso che appare nel frontespizio, e che diviene evidente metafora dei migranti nel suo rifugiarsi sulla nave sfuggendo a un aggressivo gabbiano che vuole divorarlo.

Questo simbolismo (in un caso ribaltato: il falso giubbotto di salvataggio fornito dagli scafisti a caro prezzo è in verde marcio) rimanda a un uso diffuso nel fumetto da Frank Miller nel suo Sin City, ma qui forse si guarda ancor più all’uso di Spielberg in Schindler’s List, dove il cappotto rosso che fa da fil rouge alla storia fa risaltare in modo ancor più netto la scelta del bianco e nero.

L’uso di questa metafora narrativa si rivela di particolare impatto poiché solitamente è un espediente utilizzato nel fumetto rivolto ai ragazzi per mediare, con una sorta di animale-mascotte, una narrazione più dura del consueto di quelle rivolte al pubblico nell’età dello sviluppo. Qui però lo strumento narrativo è rovesciato: in una prima parte parla al “fanciullino” del lettore rappresentando il polo della speranza, per poi essere radicalmente trasformato in modo da rendere il finale particolarmente duro mantenendo un difficile equilibrio stilistico.

Anche qui, la lezione (ma profondamente rielaborata e adattata) pare alla lunga quella di Maus di Art Spiegelman, che adottò come arcinoto la metafora fumettistica per eccellenza del gatto e del topo per narrare la Shoah e, di nuovo, viene forte il parallelo con Spielberg e il “cappotto rosso”, nell’analogo rovesciamento finale. Difficile dire se ci sia un voluto rimando – mai apertamente esplicitato – ma come molte componenti suggerisce nel lettore un implicito parallelo con la grande tragedia europea dei lager, che sarebbe stato probabilmente meno efficace se condotto in modo aperto.

Interessante il riferimento a Zerocalcare e Gipi, che vengono evocati dai due fumettisti nel corso di un dialogo iniziale coi membri dell’equipaggio: un riconoscimento, nel primo caso, del rilancio offerto al genere del giornalismo a fumetti italiano da Kobane Calling, e nel secondo, in parte, alcuni echi stilistici nell’uso dell’acquerello, pur nella completa autonomia del segno di Bonaccorso. Interessante anche la citazione di un Dylan Dog di Claudio Chiaverotti e Luigi Piccatto, Titanic, non certo casuale ma che riconosce l’impegno in favore degli ultimi anche all’alfiere del fumetto fantastico italiano.

In conclusione, l’efficacia della narrazione diretta, unita alla suggestione delle metafore lasciate sullo sfondo, produce un testo di notevole potenza, che interroga duramente il lettore con un tono fermo, pacato ma implacabile. Un fumetto-testimonianza che dimostra la validità raggiunta dal giornalismo a fumetti italiano a una decina d’anni della sua recente fioritura, un “nuovo neorealismo” della letteratura disegnata. Il finale, purtroppo, con cupo verismo, ci lascia con poche speranze sul fatto che ci sia una possibile Salvezza: per i migranti, certo, ma anche per l’anima dell’Europa.

Abbiamo parlato di:

Salvezza

Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso

Feltrinelli Comics, maggio 2018

128 pagine, brossurato, colori – 16,00 €

ISBN: 9788858831748