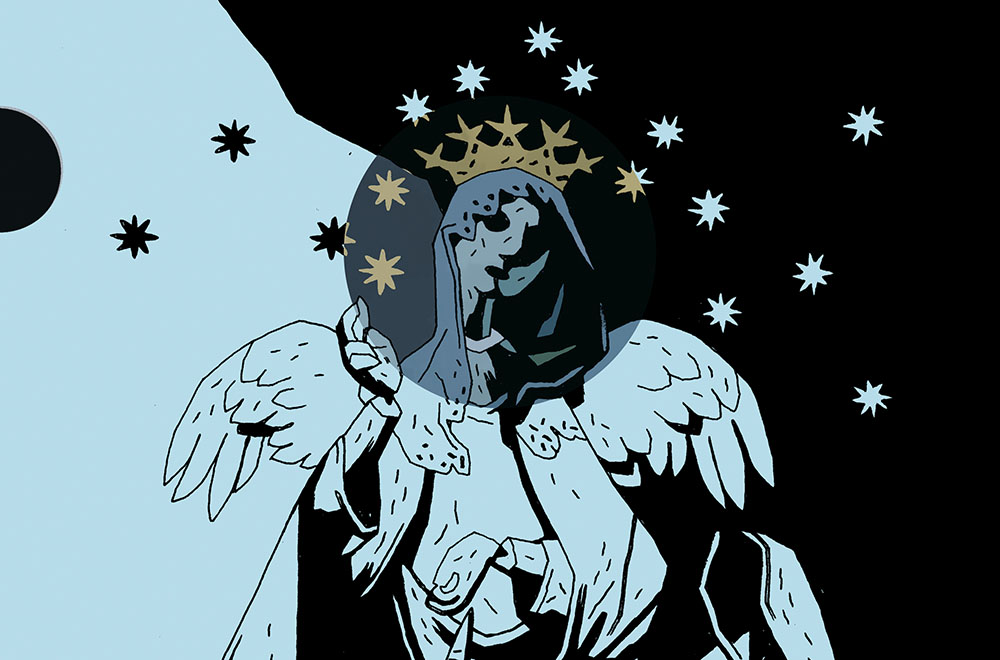

Quando nel 2022 uscì Stone Fruit (Coconino Press), pochi conoscevano l’autrice transgender e omosessuale Lee Lai, ma il suo impatto sul mondo del fumetto fu dirompente. La storia di una coppia di donne e del loro intenso rapporto con la nipotina di una di loro scavava nel profondo della nostra società, esplorando le relazioni interpersonali e familiari — quelle di sangue e quelle scelte — affrontando al contempo temi di identità etnica e di genere, di orientamento sessuale, e quella quotidianità che, nel tratto di Lai e grazie a una sorta di realismo magico, diventava straordinarietà.

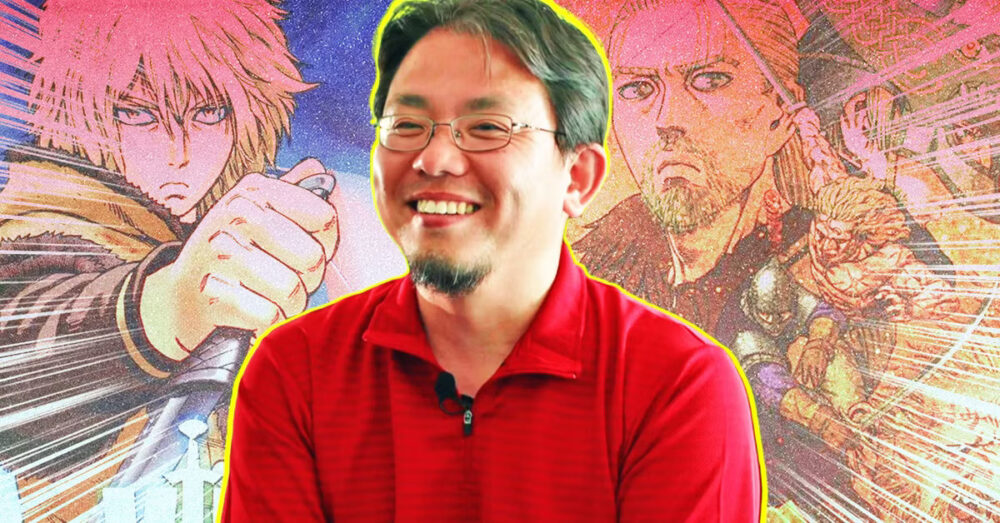

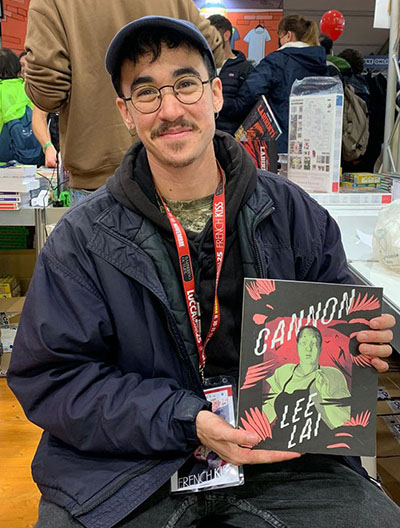

Dopo una pioggia di nomination (e la vittoria di due Ignatz Awards e di un Cartoonist Studio Prize), Lee Lai torna nel 2025 con Cannon, la storia di una giovane donna queer di origini asiatiche che lavora in una cucina caotica, alle prese con un rapporto complicato con la madre e con il nonno malato, un viscido proprietario di ristorante, un’amica che non riesce ad ascoltarla davvero e la propria incapacità di comunicare frustrazioni ed emozioni.

Ospite al Lucca Comics & Games 2025, dove ha presentato in anteprima l’opera pubblicata in Italia sempre da Coconino Press, abbiamo intervistato Lee Lai sul suo percorso creativo e sui suoi lavori.

Ciao Lee Lai, e grazie per il tuo tempo. Innanzitutto, vorrei chiederti come sei entrata in contatto con il mondo del fumetto e come hai deciso di scegliere proprio questo mezzo per raccontare le tue storie.

Leggevo fumetti da bambina: i classici, come Peanuts di Charles Schulz e The Wizard of Id di Brant Parker e Johnny Hart (in Italia su Linus e Urania, ma anche in volumi Mondadori con il titolo Il Mago Wiz, NdR). Li adoravo, ma non ci pensavo più di tanto. In realtà volevo fare libri illustrati per bambini, e ho continuato a disegnare per tutta l’infanzia e l’adolescenza. Quando è arrivato il momento di capire cosa volessi fare della mia vita, sono andata alla scuola d’arte, perché era ciò che sapevo fare.

Ma presto trovai il mondo dell’arte contemporanea repellente — credo fosse per le dinamiche di classe e per il modo in cui funzionava il sistema del mecenatismo. Non faceva per me, socialmente.

Mi mancava l’aspetto narrativo della creatività, così ho iniziato a imparare a scrivere. Intorno al 2014 ho cominciato a dedicarmici più seriamente. E ora sono dieci anni che lavoro esclusivamente con il fumetto — ed è una gioia.

Ci sono state storie o autori che ti hanno ispirata in questa scelta — magari anche australiani, il Paese dove sei nata e cresciuta?

Un’artista australiana che ammiravo moltissimo è Mandy Ord (il suo libro più famoso è When One Person Dies the Whole World Is Over, NdR). È un po’ più grande di me, e faceva fumetti sulla vita quotidiana, dei veri e propri slice of life. Non avevo mai visto nessuno fare fumetti così prima. La trovavo molto ispirante: si disegnava con un solo occhio invece di due, ed era anche queer, il che per me era entusiasmante.

Un altro fumettista era Bruce Mutard. Il suo lavoro è molto più raffinato, più levigato, ma le sue storie erano serie. Fino ad allora conoscevo solo fumetti comici — che adoro — ma vedere storie più emotive e cupe fu davvero interessante.

Il fumetto che però cambiò davvero tutto per me fu Blankets di Craig Thompson. Credo di averlo letto a 15 anni: non avevo mai letto nulla di così sensibile.

Nelle tue storie affronti molti temi che ti sono cari — l’identità di genere, l’orientamento sessuale, ma anche l’identità culturale. Sei nata in Australia, forse il Paese in cui il multiculturalismo è più presente, e le tue origini sono cinesi. Mi sembra che negli ultimi anni il fumetto sia diventato uno dei principali mezzi per discutere di questi temi, in modo molto diverso — più che nel cinema o nella letteratura. Noti anche tu questa tendenza? E se sì, quali pensi siano gli elementi che rendono il fumetto così adatto ad affrontare questi argomenti?

È interessante, non ci avevo mai pensato in confronto alla letteratura o al cinema. Vedo molti approcci diversi, molti stili differenti nel trattare gli stessi temi.

Ma credo che ci sia qualcosa nel fumetto che è davvero indispensabile: certi tipi di esperienze vissute — che si tratti di avere una famiglia di immigrati, di vivere la disforia di genere o di qualunque cosa complessa e difficile da spiegare in modo semplice — trovano nei fumetti, grazie alla combinazione di parole e immagini, uno strumento unico per esprimere emozioni e idee.

È meno una questione di dire “ecco com’è”. Non voglio parlare in termini assoluti: io ne ho una versione, i miei amici o la mia famiglia ne hanno altre.

Non esiste un’esperienza universale dell’immigrazione, né un’esperienza universale queer o di trasgressione di genere. Il fumetto ti offre tantissimi elementi con cui lavorare, permettendoti di navigare nelle sfumature con sensibilità, senza essere troppo didascalica o semplicistica.

Prima di parlare delle tue singole opere, vorrei soffermarmi su ciò che le accomuna. Ci sono molti riferimenti a temi a te cari, che riflettono anche la tua esperienza personale — ma le tue storie non sono autobiografiche, a differenza di molte opere che trattano argomenti simili. Ti muovi nel mondo della finzione, con personaggi e vicende intrecciati, plausibili ma non veri. Perché scegli questo tipo di narrazione invece dell’autobiografia?

Penso che il memoir e l’autobiografia abbiano una tradizione molto forte nel fumetto: ci sono tantissime opere seminali in quella forma, e per me sono davvero fonte d’ispirazione.

Ma, semplicemente, l’autobiografia non mi interessa. Mi sembra troppo vulnerabile. Credo che finirei per appiattire o aggirare certi dettagli per evitare l’imbarazzo. Conosci il libro Stone Butch Blues? È un classico della narrativa queer americana, la storia di una persona butch della classe operaia, una figura che trasgredisce il genere e che vive molte esperienze di violenza. Molti degli episodi narrati sono simili a quelli vissuti dall’autrice, Leslie Feinberg, ma lei disse che non avrebbe potuto scriverlo come autobiografia perché non sarebbe stato emotivamente vero.

E capisco profondamente quella sensazione. In molti modi, posso scrivere storie più oneste e vivide dal punto di vista emotivo proprio perché sono finzionali. In questo modo posso prendere emozioni che per me sono autentiche — l’angoscia di una separazione, un conflitto familiare — ed esprimerle con verità senza tradire me stessa o le persone a me care.

L’etica dello scrivere di persone reali nella tua vita? È un argomento molto complicato.

I tuoi fumetti sono ambientati nella realtà — una realtà fittizia, certo, ma pur sempre realtà. Tuttavia, in ciascuna delle tue opere c’è un forte elemento metaforico, quasi fantastico, che trasforma il mondo dei personaggi e aggiunge strati di significato non detto alla storia. Da dove nasce questo modo di raccontare?

Credo che ci siano molti autori che usano il realismo magico, e lo trovo molto ispirante.

Gran parte delle mie storie sono essenzialmente ritratti psicologici, più legati al mondo interiore del personaggio che a quello esterno. La storia parla dello sviluppo psicologico, e questo può essere molto introspettivo — a volte persino noioso.

Inserire elementi strani, inquietanti o surreali permette alle emozioni, che sono intangibili, di diventare fisiche. Rende il libro un po’ più bizzarro o più giocoso, e questo mi interessa molto.

Parliamo di Stone Fruit, il tuo fumetto d’esordio, che ha avuto un enorme successo di pubblico e di critica. Secondo te, cosa ha colpito così tanti lettori e lettrici? Qual era l’elemento che volevi comunicare di più?

Dalle esperienze durante le sessioni di firme e dagli incontri con i lettori, sembra che il filo conduttore sia che le persone provano emozioni forti riguardo alla cura dei bambini, alle famiglie d’origine e alle famiglie scelte. Il rapporto tra la bambina, le zie e la madre sembra aver risuonato con molti.

E naturalmente, quasi tutti hanno vissuto una rottura o un divorzio: mi raccontavano le loro storie, ed è stato molto toccante.

Il cuore spezzato è universale. Quasi tutti possono riconoscersi in quella sensazione, e credo che Stone Fruit ne porti molto con sé, e che questo abbia significato qualcosa per chi lo ha letto.

È bellissimo quando i lettori si riconoscono in una storia che hai scritto e disegnato, quando vedono in essa elementi delle proprie vite.

Credo che, per un’autrice, questo sia il complimento più bello: quando le persone si riconoscono in qualche modo nella storia, anche se non condividono esattamente le esperienze dei personaggi.

In Cannon, e ne parleremo più avanti, uno dei temi principali, almeno per me, è la comunicazione nelle relazioni personali. In Stone Fruit, il tema centrale è la cura, espressa attraverso la giustizia, le parole, ma anche attraverso la semplice presenza all’interno di relazioni complicate, come quelle della famiglia convenzionale che descrivi. Quanto è importante per te oggi parlare di questo tema, anche nella finzione?

Penso che la comunicazione sia una forma di cura. Mi sembra che, in questo periodo storico, facciamo più fatica che mai a connetterci davvero. C’è sempre meno di ciò che definirei “infrastruttura sociale” per sostenere le persone semplicemente nello stare insieme.

Ma questo è qualcosa di cui abbiamo ancora bisogno, come esseri umani — come animali, davvero. Abbiamo bisogno del contatto, della presenza, delle parole: sono tutti modi per confermare che siamo connessi e che ci siamo l’uno per l’altro.

I personaggi di entrambe le storie faticano a capire se quella connessione è reale, se possono sentirsi sicuri in essa. Ho iniziato a scrivere Cannon prima della pandemia: quando poi è arrivata all’improvviso, scrivere una storia sul declino di un’amicizia ha assunto un significato completamente nuovo. Non potevamo vedere o toccare i nostri amici. Ho riscritto gran parte della storia tenendo presente questo, per renderla più centrata su due personaggi che cercano costantemente — e spesso falliscono — di raggiungersi.

In Cannon si nota un’evoluzione evidente del tuo stile. L’uso del monocromo è molto più sobrio e il tuo tratto è diventato più morbido, mentre in Stone Fruit c’era un’energia più nervosa. Come hai lavorato sul tuo stile negli anni, e come si inserisce in questa nuova storia?

Penso che, per la maggior parte dei fumettisti, lo stile sia al tempo stesso intenzionale e inconscio. Questo libro è stato disegnato nell’arco di quattro anni, e tra lo stile iniziale e quello finale c’è stata un’enorme evoluzione.

In parte dipende dagli strumenti: ho cambiato leggermente il pennello, e questo ha cambiato la linea. Cerco sempre di migliorare, non sono mai completamente soddisfatta del mio disegno.

C’è sempre il desiderio di progredire, ma il significato di “migliore” cambia continuamente: a volte riguarda l’esprimere emozioni complesse con meno linee, altre volte riguarda la prospettiva, come rendere lo spazio di una stanza. Ambientare Cannon principalmente in una cucina è stato impegnativo: tanti personaggi, molte dinamiche spaziali, un caos visivo. Ho voluto ridurre intenzionalmente quel rumore visivo, per renderlo semplice, non troppo faticoso da guardare.

Anche la curiosità è importante, perché bisogna continuare a muoversi in avanti e non restare bloccati.

Esatto. Restiamo bloccati: impariamo a disegnare qualcosa in un certo modo e poi continuiamo a farlo così per sempre. Ma io voglio continuare a imparare. Non sono particolarmente legata alla mia carriera in termini di “prodotto”, ma sono profondamente legata all’apprendimento. Ogni libro offre nuove sfide da cui imparare, ed è qualcosa di fondamentale per me.

Uno degli elementi che mi è piaciuto di più in Cannon è l’uso dei balloon. Quelli dei protagonisti sono spesso schiacciati da quelli degli altri personaggi, sottolineando la loro sottomissione e la generale mancanza di comunicazione tra persone che non si ascoltano. In altri casi, i balloon si espandono fino quasi a riempire la pagina nei momenti di eccitazione o di confronto. Questo mi fa pensare che Cannon parli molto anche della comunicazione tra le persone. Ti ritrovi in questa riflessione? E, se sì, hai lavorato consapevolmente su questo aspetto?

Sì, in una certa misura ci ho lavorato consapevolmente. Alla fine, però, quelle scelte mi sono sembrate ovvie: se qualcosa è grande e rumorosa, diventa fisicamente grande. L’esperienza di essere continuamente interrotti è claustrofobica, quindi quella compressione visiva è stata intuitiva. Era il modo migliore per mostrare qualcuno che viene costantemente sovrastato dagli altri.

Gran parte del libro parla del fatto che lei non ha voce, e i balloon sono semplicemente così divertenti da manipolare: è strano e meraviglioso che la parola diventi una bolla visiva.

Nei fumetti classici, si capisce che qualcuno parla con nervosismo o passione grazie al bordo del balloon o alla densità della linea. È sorprendente quanto universalmente le persone comprendano questi segni, al di là delle lingue e delle culture: c’è qualcosa di quasi semiotico in tutto questo — come una linea tremolante che indica ansia o una linea spessa che indica forza. Giocare con questi elementi è divertente, e aiuta a esprimere tono e ritmo nel dialogo, che per me sono fondamentali come autrice.

Un altro aspetto importante — quasi metanarrativo — è la tua riflessione sulla scrittura stessa: sul raccontare le proprie storie e quelle degli altri, incarnata nel personaggio di Trish, una scrittrice di successo e una sorta di migliore amica, confusa ma anche molto concentrata su se stessa. Nel corso della storia, compie scelte che si rispecchiano e si oppongono a quelle di Cannon, in una sorta di doppio percorso di consapevolezza. È un personaggio sfaccettato, che suscita sentimenti contrastanti nel lettore. Come è nata Trish? E quanto è importante nel tuo modo di riflettere sul ruolo del racconto?

Credo che, in molti modi, Cannon e Trish siano entrambe manifestazioni delle mie ansie riguardo all’essere un’amica, perché, in un certo senso, Trish è “l’amica cattiva”, giusto? Ma, allo stesso tempo, anche Cannon è un’amica cattiva, perché non difende se stessa né esprime le proprie preoccupazioni. Ed è qualcosa che dobbiamo imparare a fidarci di fare con gli amici: se c’è un problema, lo dici e lo affronti insieme. Cannon lo evita completamente. Sono entrambe buone e cattive amiche, in modi diversi; si mettono alla prova e si aiutano a crescere.

Per quanto riguarda l’elemento della scrittura: il mio lavoro è finzionale, ma uso molti elementi della mia vita — separazioni, amicizie difficili, rapporti familiari complicati, nonni che invecchiano. Sono tutte esperienze reali che voglio esplorare, quindi rifletto molto sulla mia responsabilità, sia verso le persone da cui traggo ispirazione, sia verso i lettori.

Mi pongo costantemente queste domande e ne parlo con amici per capire dove passa la linea rossa e come non oltrepassarla. Non credo che la risposta sia evitare di attingere alla vita reale; dobbiamo usare le nostre esperienze per raccontare storie vere, anche se finzionalizzate.

Ma ci sono reali questioni etiche quando si prende spunto dalla vita, soprattutto quando si pubblica per un pubblico vasto. Prima di Stone Fruit non dovevo pensarci: realizzavo piccoli fumetti per un pubblico minuscolo. Ora il lavoro è nel mondo — pubblicato, recensito, discusso — e questo significa che mi impongo uno standard più alto di responsabilità nelle mie scelte creative.

Grazie mille, Lee Lai!

Intervista realizzata al Lucca Comics & Games 2025

Si ringrazia lo staff di Coconino Press per il supporto.

Traduzione di Emilio Cirri

Lee Lai

Lee Lai è una fumettista australiana e vive a Tiohtià:ke (nota con il nome coloniale di Montreal, Canada). Nel 2021 il suo primo graphic novel Stone Fruit è stato nominato per lo Stella Prize e ha vinto diversi premi, tra cui il Lambda Literary Award, due Ignatz Awards e un Gran Guinigi a Lucca Comics. I suoi fumetti sono stati pubblicati su riviste e quotidiani, tra cui The New Yorker, McSweeney’s, The New York Times, Granta e Magazine, la rivista del MoMa. Cannon è la sua graphic novel più recente.