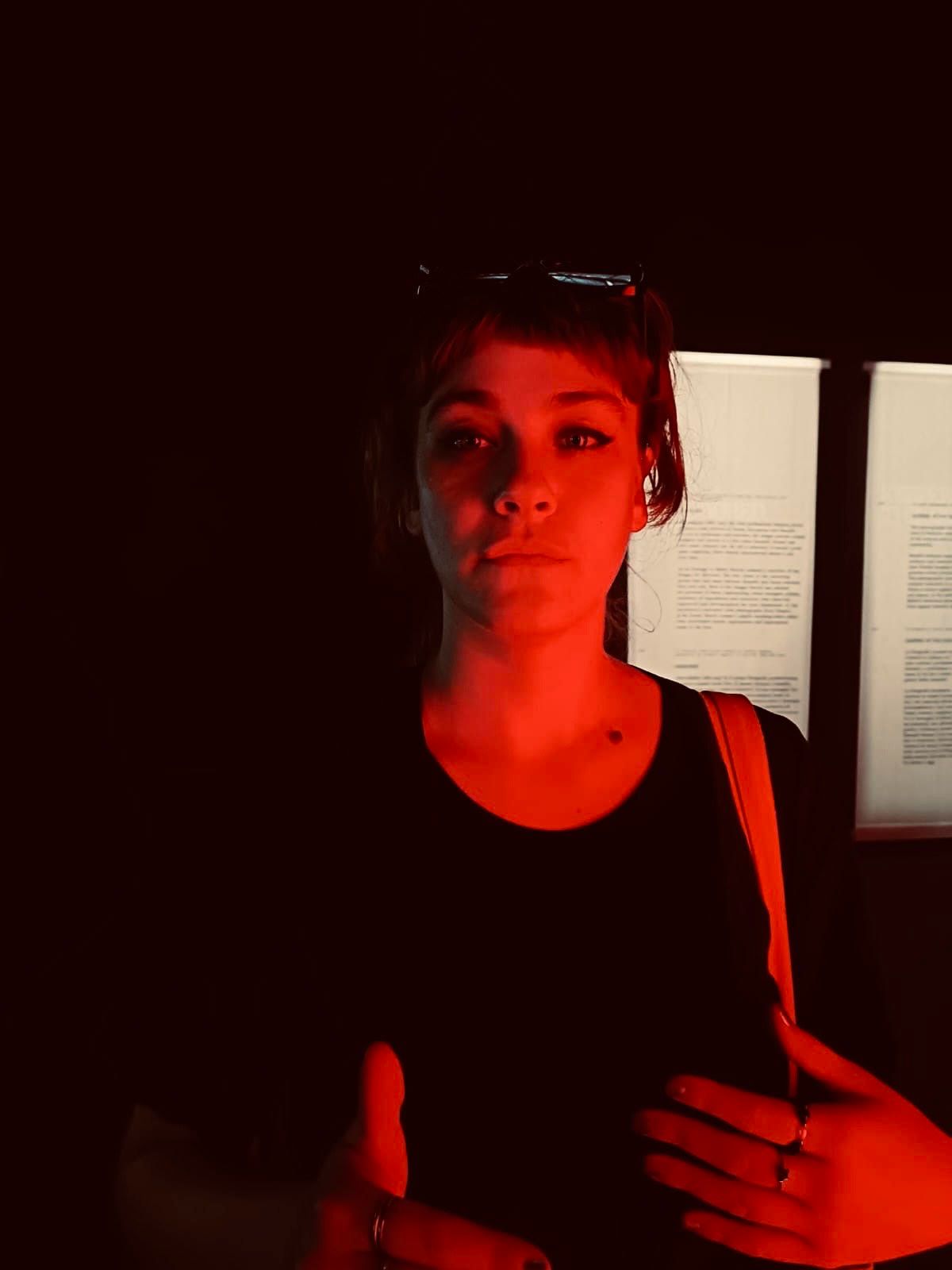

Attiva da diversi anni nell’autoproduzione, Anna Dietzel è autrice di Qui io non conto, pubblicato da BeccoGiallo (2025), fumetto in cui racconta la storia della sua linea famigliare materna: donne le cui vite incontrano grandi vicende storiche, dal fascismo al regime di Tito, costringendole a spostarsi senza mai riuscire a lasciarsi alle spalle la condizione di straniere. Al secondo fumetto dopo Tre di notte a Miltenberg (Sigaretten/Squadro 2021), Anna Dietzel ha definito nel tempo un proprio immaginario, fatto di oggetti, simboli e frammenti spesso vicini al folklore e alla tradizione, quando non all’occulto, il tutto disegnato con uno stile vicino all’illustrazione, il suo ambito di formazione. L’abbiamo intervistata durante l’edizione del 2025 del Treviso Comic Book Festival, dove era presente con una mostra personale ed è stata insignita del premio Cecchetto come autrice rivelazione, (ex aequo insieme a Eva Daffara, autrice di Lindy Hop Dall’aldilà, Eris Edizioni, 2025).

Buongiorno Anna e grazie per questa intervista. I tuoi fumetti si distinguono per un modo di raccontare fatto spesso di frammenti, dettagli di scene che poi devono essere ricostruiti da lettori e lettrici. Sono storie rarefatte, dove quello che non viene detto è importante quanto quello che leggiamo sulla pagina. Come lavori quando cominci a realizzare un fumetto?

Lavoro in un modo probabilmente poco ortodosso: inizio impostando la storia a grandi linee e poi disegno le scene che riesco a vedere in maniera più vivida. Sono quelle che sento di dover disegnare subito e da questa base proseguo riempiendo i vuoti, in modo da creare una narrazione che sia comprensibile anche per chi non è nella mia testa. Non è un metodo che mi sento di consigliare, la prassi sarebbe quella di scrivere il testo, fare la sceneggiatura, poi le bozze, le matite, le chine, i colori e tutto il resto. Io però ho seguito un percorso artistico che partiva dalla pittura, a Verona, e lì si lavora per immagini singole: è rimasto un aspetto a cui sono affezionata. Questa idea delle immagini come fasi o blocchi narrativi, mi ha permesso di avere un approccio per certi versi più libero. Poi col passare del tempo e dell’esperienza è migliorata la mia capacità di dare coerenza alle scene e riuscire a donare loro linearità. In questo è stata fondamentale la formazione all’Accademia di Bologna dove ho seguito il corso di illustrazione per l’editoria: abbiamo affrontato la questione delle bozze e della sceneggiatura, tutti strumenti che comunque mi sono utili, specie quando sono bloccata. Insomma, per come lavoro, si potrebbe pure dire che anche nel fumetto faccio comunque illustrazione. Quando mi sono iscritta al corso di illustrazione a Bologna non avevo considerato che si trattava di un settore rivolto soprattutto ai bambini, mentre io ho sempre voluto fare storie per adulti: per questo mi sono buttata sull’autoproduzione, uno spazio frequentato soprattutto da lettori adulti che concedeva tutte le libertà di cui avevo bisogno nella ricerca del linguaggio, dei materiali e del formato.

In effetti il tuo modo di fare fumetto si distingue per avere molto in comune con l’illustrazione, un’attività che infatti porti avanti insieme ai lavori da fumettista. Inoltre, nei tuoi disegni si trova un immaginario che si rifà all’occulto e al folklore, anche in questo caso per frammenti, coerentemente con il tuo modo di raccontare: oggetti, segni e simboli che racchiudono un mondo. Come hai definito il tuo stile di disegno?

Prima della pandemia avevo un segno molto pulito, facevo le bozze a matita che ripassavo a penna, e poi usavo le chine. Con il Covid seguivo le lezioni da casa e proprio in quel periodo abbiamo cominciato a lavorare sugli storyboard, sulle sceneggiature e gli schizzi, tutte cose nuove per me e che andavano fatte a matita. Lì mi sono resa conto che quelli per me erano già dei definitivi e ho cominciato a considerarli tali, lavorando solo a matita. Ho riscoperto questo strumento e ho realizzato che mi bastava, anzi, riusciva a rendere meglio certe atmosfere: è così che ho lavorato a Tre di notte a Miltenberg (Sigaretten/Squadro Edizioni 2021). Questa tecnica mi ha permesso di restituire la presenza del buio, rendere le figure evanescenti e non dover dare un contorno definito ai disegni.

In Tre di Notte a Miltenberg, in effetti, questi riferimenti all’occulto sono molto presenti e creano un’atmosfera particolare, che allontana il racconto dal suo genere di riferimento, vicino al racconto di formazione, per arrivare a riflettere sulla condizione di una fascia di popolazione che non ha ancora trovato il proprio posto nel mondo. Come hai lavorato su questo fumetto e che tipo di riferimenti hai avuto per sviluppare questa storia?

Tre di notte a Miltenberg nasce come un fumetto ispirato a persone che ho conosciuto, riprendendo anche certi loro discorsi, insieme ad elementi che vengono dalla storia della mia famiglia. Come collocazione ho immaginato la pianura padana e mi piaceva l’idea di riprendere questa sensazione di incertezza del futuro, le paure quotidiane e in certo senso “banali” di chi abita quei territori, per accostarle a qualcosa come il satanismo. Conoscevo diverse persone appassionate di occultismo, io stessa ne ero affascinata in quel periodo. Dovessi descriverlo così su due piedi, anni dopo, direi che parla di tre cretine di vent’anni che vanno in mezzo ai campi a fare un rito satanico. Eppure per me quel fumetto rappresentava, con i suoi difetti e pregi, con un linguaggio tra il colloquiale e il dialettale, una scatola del tempo della fase prima e durante il Covid: non ha riferimenti espliciti come le mascherine (come ha fatto Miguel Vila in Comfortless, per esempio), ma per me racconta degli aspetti di quel periodo: quelle sensazioni di incertezza che durante la pandemia sono cresciute o diventate… diverse.

Parliamo del tuo ultimo lavoro, Qui io non conto, pubblicato da BeccoGiallo, un fumetto in cui racconti parte della storia della tua famiglia, a partire dal 1929: i tuoi antenati si trovano prima a vivere sotto il regime fascista e poi a confrontarsi con quello di Tito. È anche il tuo primo fumetto esplicitamente autobiografico. Come è stato confrontarsi con la storia della tua famiglia, ma anche con “la Storia”? Quanto è stato difficile per te documentarti su questo, e cosa hai scoperto che non sapevi?

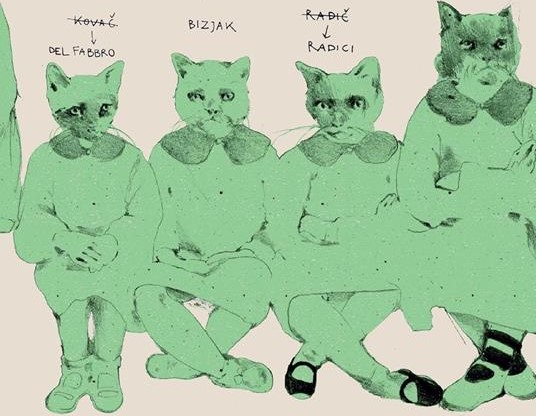

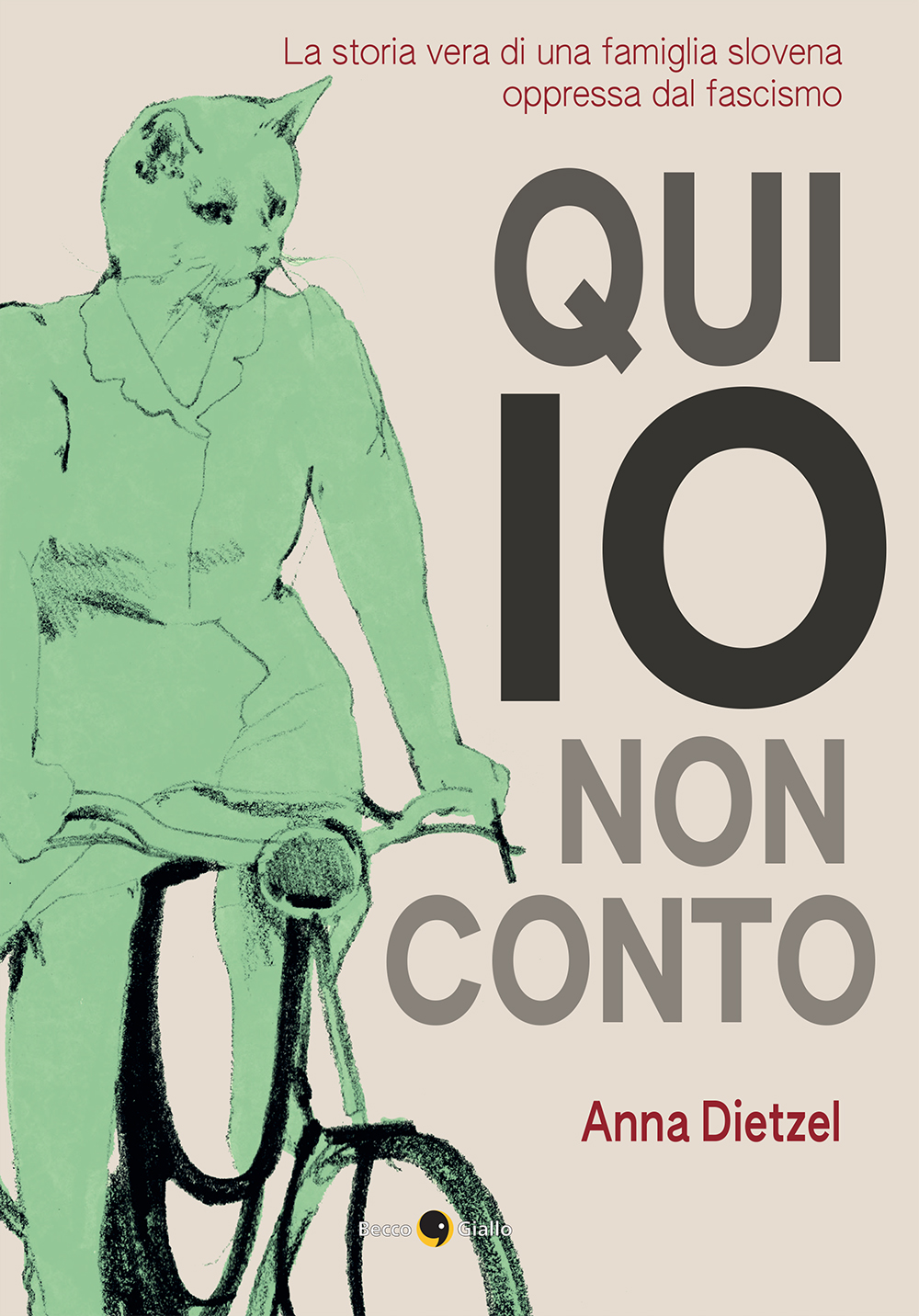

Sì, l’elemento autobiografico si intuisce fin dalla copertina: io avevo pensato di rivelare solo nel finale il fatto che uno dei personaggi fosse mia nonna, ma effettivamente ogni volta che mi trovo a parlare di questo fumetto, lo presento come un racconto della mia famiglia materna, quindi abbiamo concordato di lasciare che si intuisse dalla copertina. Il confronto con la Storia è stato intenso: è nato da un brainstorming con gli editori di BeccoGiallo, ho raccontato loro le vicende della mia famiglia, sono rimasti colpiti e sono stati loro a propormi di raccontare la storia di mia nonna. Io ho acconsentito, ma a una condizione: che potessi disegnarle la faccia da gatto. Io già avevo in mente di fare un fumetto con dei gatti antropomorfi, ma nel caso di Qui io non conto è stato doppiamente utile: ho lavorato con tante fonti storiche e molte fotografie, ma anche dopo questo lavoro di ricerca molti personaggi non avevano un volto e avere delle maschere da fargli indossare mi ha aiutato. E poi mi è servito da un punto di vista emotivo: pochi mesi dopo che ho iniziato a lavorare a questo progetto, mia nonna è venuta a mancare. A quel punto mi sono presa una pausa, ma, anche così, disegnare tutti quei ritratti di lei sarebbe stato emotivamente insostenibile; invece con la maschera avevo come un grado di separazione che mi permetteva di distinguere l’opera cui stavo lavorando dalla vita e dalla persona. Ne avevo parlato con Stefano Ricci quando stavo cominciando il fumetto e lui mi ha dato questa chiave di lettura che mi ha aiutato. Rispetto al lato storico, non mi ci ero mai confrontata, ed è stato interessante. Mi sono consultata con due storici, una slovena, Kaja Širok, e uno italiano, Pierpaolo Dorsi, che sono state figure fondamentali per darmi conferme, dato che non volevo commettere errori o imprecisioni da quel punto di vista. Mi ha fatto davvero piacere che delle persone siano venute da me dopo aver letto il fumetto dicendomi che erano contente perché di questa pagina di storia non si parla mai, è stato toccante. Anche perché ti rendi conto che sono fatti che si ripetono ancora oggi, purtroppo.

Parlando di pagine di storia raccontate a fumetti, una delle opere migliori nel raccontare questa parte della storia italiana è proprio un fumetto, L’inverno d’Italia di Davide Toffolo (Coconino Press 2010), che racconta dei campi di concentramento fascisti in cui venivano imprigionati soprattutto cittadini di nazionalita slovena. Quanto pensi sia importante raccontare queste storie, in generale, e in particolare con il fumetto?

Quando mi hanno proposto di fare questo fumetto, mi è stata detta una cosa che potrebbe sembrare un’ovvietà, ma che è profondamente vera: chi ha vissuto quelle esperienze e può raccontarle appartiene a una generazione che sta scomparendo. E se queste storie ritornano in atteggiamenti o vissuti quotidiani, c’è ancora molto bisogno di raccontarle. Confesso che scrivere la storia di mia nonna non era troppo nel mio orizzonte di idee, ma realizzare questo fumetto è stato come conoscerla una seconda volta. E non si tratta solo di lei: all’inizio l’editore voleva intitolare il fumetto con il suo nome, Miranda, ma col tempo ho realizzato che in questo racconto sono protagonisti almeno quanto lei anche i suoi genitori, Marija e Jožef, i miei bisnonni. Ho realizzato man mano che non si trattava solo di raccontare la storia di mia nonna, quanto piuttosto quella di stranieri che non finiscono mai di essere tali e che non si sentono mai parte di qualcosa. È per questo che quando è arrivato il momento di scegliere un titolo ho ripreso una frase che mia nonna aveva scritto dietro una cartolina: “Qui io non conto”. Lo aveva scritto con ironia riferendosi alla bellezza del parco paragonata alla sua, ma mi sembrava rendesse bene quella condizione di cui volevo raccontare e che contenesse il suo spirito.

Come hai anticipato, i protagonisti del libro hanno sembianze di gatti, un richiamo ad altre opere seminali che parlano di razzismo, di dittatura e di tragedie storiche e personali usando gli animali, da La Fattoria degli Animali di Orwell a Maus di Art Spiegelman. Come mai questa scelta?

Avevo già in mente di fare un fumetto con degli animali antropomorfi e poi il gatto era l’animale preferito di mia nonna. In realtà, all’inizio si era pensato di utilizzare diversi animali, ma ho capito che mi piaceva l’idea di tenerne uno solo: riusciva a rendere l’assurdità della situazione, quella di una guerra tra simili. Tenere lo stesso animale manifestava esplicitamente l’idea di una segregazione assurda e assolutamente non necessaria.

Sei molto attiva anche nel mondo delle autoproduzioni. Com’è muoversi tra editoria del fumetto e autoproduzione? Le vedi come tappe di un percorso, o spazi che non si escludono? E noti differenze profonde tra questi ambienti?

Ammetto che mi piace stare sia nell’editoria che nell’autoproduzione. Ci sono molti autori e autrici che sono più categorici, muovendosi tra una o l’altra. Entrambi gli ambiti danno gioie e dolori, io provo a coglierne il meglio: l’editoria mainstream, ad esempio, ha l’aspetto della promozione, dell’andare in giro a fare le presentazioni e può darti un prodotto più “ufficiale”, ma è vero che ci sono regole da seguire, tematiche che vanno per la maggiore, la questione dei compensi e così via; dall’altra parte nell’autoproduzione puoi fare, scrivere, disegnare quello che vuoi, ma sei limitato dal tuo budget e devi essere tu a portare i tuoi lavori ai festival, il tutto a tue spese e non sempre il ricavo è proporzionale allo sforzo che hai fatto. Dell’autoproduzione mi piace il fatto che mi permette di realizzare le mie idee. Dall’altra parte, l’editoria permette che un mio progetto raggiunga un pubblico più ampio: il fatto che la storia di Qui io non conto venga letta è importante per me. Credo non possa proprio esistere l’una senza l’altra: sono come tesi e antitesi e in quanto tali hanno bisogno l’una dell’altra. Ci sono persone che vogliono passare dall’autoproduzione all’editoria, e arrivarci è un grande passo, ma ci vuole anche un contraltare che spezzi lo standard. A me piace l’idea di vivere entrambe le realtà.

Intervista realizzata al Treviso Comic Book Festival il 28 settembre 2025.

Anna Dietzel

(Verona, 1996) è attiva da diversi anni nell’autoproduzione, dove continua a pubblicare i suoi lavori (l’ultimo è Sucker, uscito nel 2025). Lavora come illustratrice a Verona e ha pubblicato illustrazioni e storie brevi su diverse riviste, tra cui Domani e Internazionale. Insieme al Centro Fumetto “Andrea Pazienza” ha pubblicato Necrofora (2024) e Luna e Luna (2025). Nel 2021 pubblica con Sigaretten Tre di notte a Miltenberg e nel 2025 Qui io non conto con BeccoGiallo, fumetto che, insieme a Necrofora, le vale il premio Cecchetto come autrice rivelazione al Treviso Comic Book Festival 2025.