I sigari del faraone, quarta avventura del Tintin di Hergé, si distacca notevolmente dalle precedenti, al punto che possiamo considerarla come il primo gioiello della saga del giovane reporter del Petit Vingtième.

La vicenda muove dall’Egitto e si dipana lungo due albi, questo e il successivo Il loto blu, conducendo il reporter attraverso l’India e fino alla lontana Cina. Compaiono vari personaggi che accompagneranno il protagonista anche nelle avventure a venire – i poliziotti gemelli Dupond & Dupont, il villain Rastapopoulus – ma i debutti importanti sono ben altri.

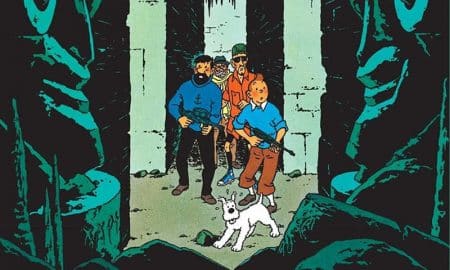

Tintin stesso, il Tintin al quale ogni storia della BD si riferisce, di fatto compare qua: finora era stato poco più di una figurina che rotolava da una scena all’altra rimbalzando contro eventi occasionali in una frenesia quasi da slapstick. In questa avventura, gradualmente, il personaggio inizia ad acquistare personalità e presenza sulla scena.

E questo è possibile perché Hergé finalmente costruisce un intreccio, cioè una struttura narrativa che intende sostenere il peso del racconto. Il racconto, non più sbriciolato né riconducibile a una sequenza di gag, conquista una propria identità.

Se già nell’avventura americana Hergé aveva costruito scene capaci di generare tensione, ne I sigari del faraone abbiamo un’atmosfera che tende a pervadere l’intera vicenda. Ed è un’atmosfera a tratti inquietante, poiché, come in certi incubi, Tintin sembra muoversi attraverso un contesto vischioso: le allucinazioni nella tomba del faraone, il senso di malsana oppressione nel bungalow nella foresta indiana, il manicomio, l’arruolamento non sono più una mera catena di sfortunati eventi, attraversati casualmente e risolti in una risata, ma tappe di una lotta accanita e subdola, e generano un senso di persecuzione che le scenette buffe, ora quasi delle intruse nel tessuto della vicenda, non riescono a cancellare.

Il viaggio in Egitto di Tintin segna una tappa importante anche per il disegno di Hergé, che inizia a distaccarsi dalle semplificazioni delle prime avventure.

Potremmo quasi dire che, mentre il profilo del personaggio acquista dimensioni e peso, la sua rappresentazione inizia ad alleggerirsi. Inevitabile la suggestione che questo processo sia stato innescato proprio dalla rappresentazione delle decorazioni funerarie egizie, caratterizzate dalla valorizzazione della linea rispetto alla plasticità. Quando vediamo Tintin attraversare la camera funeraria con sullo sfondo i bassorilievi parietali si ha una strana sensazione, come se il personaggio incontrasse una prefigurazione del sé del futuro.

La discontinuità stilistica vera e propria avrà luogo nel successivo Il loto blu, ma guardando indietro a I sigari del faraone non possiamo non cercare in esso, che con Il loto blu costituisce in fondo un’unica avventura, gli indizi di quello stile che poi diverrà la “linea chiara”.

Dal punto di vista dell’approccio ai contenuti, I sigari del faraone conferma che il senso dell’avventura in Tintin nasce da una fascinazione esotica di luoghi e popoli lontani, dove “esotismo” va inteso come proiezione di un immaginario. È in questo senso che Le avventure di Tintin esprimono non solo il desiderio di un altrove misterioso, ma anche la realtà di un mondo largamente ignoto, ancora pieno di regioni che per l’immaginario popolare erano poco più di luoghi fantastici o fantasiosi.

Così l’Africa era effettivamente vista come un territorio popolato da selvaggi ai quali l’uomo bianco portava civiltà e cultura (si veda anche la produzione italiana dell’epoca per l’infanzia, ben raccontata da Antonio Faeti nel suo Guardare le figure); gli Stati Uniti terra di gangster, dove si muovevano poliziotti e investigatori più o meno smaliziati (da Dick Tracy all’Agente Segreto X9, per restare in quegli anni) e l’Egitto era quello delle leggende legate alle tombe dei faraoni e alle morti degli scopritori del sepolcro di Tutankhamon, cioè una delle grandi mode degli anni Trenta.

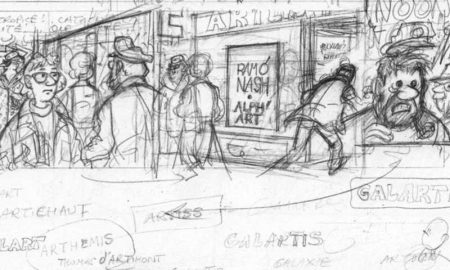

Anche questa avventura ha tre versioni di cui Jean-Marie Embs e Philippe Mellot, con la collaborazione di Philippe Goddin, propongono estratti e storia nella corposa prefazione.

La prima è quella serializzata sul Petit Vintième nel 1933-34; la seconda fu commissionata da Casterman nel 1942, ma Hergé la abbandonò dopo un iniziale lavoro di rimontaggio.

La terza fu interamente ridisegnata nel 1955 con il supporto della squadra del suo studio, di cui facevano parte fra gli altri Edgar Jacobs – omaggiato nella celebre vignetta che fa anche da copertina all’albo ‒ Bob de Moor e Roger Loloup.

Sempre nella prefazione da segnalare la sezione sui personaggi ‒ in particolare l’analisi della figura del protagonista e della coppia Dupont e Dupond – e la carrellata di copertine del Petit Vingtème dedicate a Tintin: se in precedenza la conquista della prima pagina da parte della serie di Hergé era stata episodica, ora è un evento regolare, a testimonianza del successo crescente delle avventure del giovane reporter.

Abbiamo parlato di:

I sigari del faraone

Hergé

Traduzione di Giovanni Zucca

In allegato a La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Gennaio 2017

36+62 pagine, cartonato, colori – 7,99 €

ISBN: 977203975726270003

Fra X

19 Dicembre 2017 a 23:43

Peccato per il ridisegno. Magari sarà migliore, ma vuoi mettere il sapore originale, anche se acerbo? Poi lo stacco con il seguito si sente tutto!

Simone Rastelli

21 Dicembre 2017 a 10:52

Comunque, Casterman ha in catalogo l’edizione in bianco e nero, sia in formato album sia in “petit format”. Basta cercare “Tintin fac simile blanc et noir”