Trama, ovvero il pretesto

La Terra è attaccata da misteriosi alieni; Peter Cannon, che vive con il suo assistente Tabu, dopo un’iniziale resistenza si mette alla guida di una squadra di supereroi agenti delle varie potenze mondiali (Supreme Justice, The Test, Baba Yaga, Nucleon e Pyrophorus) e respinge gli invasori. Il pericolo scampato convince le Grandi Potenze a collaborare, allontanando così i rischi di guerra mondiale fino allora crescenti. Peter indaga sull’invasione e inizia un viaggio attraverso dimensioni parallele, nelle quali trova dei sé alternativi: in una si scontra con un suo alter-ego affetto da delirio di onnipotenza (Thunderbolt), in un’altra un Peter senza superpoteri.

Il racconto scorre lineare attraverso i mondi e le varie situazioni, illustrato con stile chiaro e leggibile, nel quale oggetti e figure sono individuate e caratterizzate tramite il colore, steso in campiture piatte (fa eccezione il capitolo 4, largamente in bianco e nero). L’impatto visuale è infatti demandato alle costruzioni di tavola e alla ricorrenza e modifica della griglia 3×3.

Il Discorso

La caratteristica principale del Peter Cannon di Gillen Kieron e Caspar Wijngaard è la sua astrattezza. Gestisce, anzi utilizza una vicenda e un’ambientazione, con personaggi che in esse si muovono, ognuno con una storia e richiami ad altre storie e personaggi, ma nessuno di questi elementi contribuisce al cuore del racconto. Il cuore del racconto, infatti, di ciò che vediamo svolgersi sotto i nostri occhi, che ammalia lo sguardo e intriga l’appassionato coincide (e si esaurisce) con la sua meccanica.

E questa coincidenza è così esaustiva del senso del racconto che potremmo tranquillamente marcare Peter Cannon come un compte philosophique sulla narrazione supereroica, perché propone non tanto un intreccio o delle psicologie quanto un discorso sul supereroico, i suoi metodi, strumenti e le sue poetiche, che qui diventano luoghi ed oggetti concreti. Detto altrimenti, Peter Cannon è la drammatizzazione di una riflessione e ogni elemento narrativo corrisponde a un frammento di argomentazione, che usa come materia prima il Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbon, rispetto al quale si pone come un vero e proprio palinsesto (Fig. 1).

Il punto è che la riflessione proposta è intorno a una criticità ormai largamente introiettata nella narrativa supereroica, ovvero il fatto che l’utilizzo acritico di un modello narrativo specifico porta alla generazione di stereotipi che, rispetto all’originale, hanno smarrito la potenzialità critica verso il genere, ovvero non offrono alcuno scarto differenziale rispetto alle sue modalità o poetiche. Scrivendo “criticità introiettata” intendo trattarsi di una criticità con la quale il supereroico ormai si confronta esplicitamente e la consapevolezza della quale è largamente diffusa tanto negli autori quanto nei lettori – non intendo quindi che il supereroico l’abbia risolta, perché è evidente che sia ben viva e fertile tanto in esso quanto in qualsiasi altro genere, qualunque sia la forma espressiva.

Dall’impostazione suddetta, deriva la costruzione dell’opera, con un intreccio lineare, personaggi poco caratterizzati psicologicamente, ricca tanto di riferimenti a Watchmen quanto di soluzioni visivamente spettacolari, valorizzate dal grande formato dell’edizione in volume. Queste ruotano intorno al confronto con la famigerata griglia a nove vignette, che svolge il ruolo dell’archetipo che rischia di diventare prigione creativa (è quindi da intendersi come il dito e non come la Luna). La necessità di non diventare schiavi di una specifica soluzione è espressa esplicitamente in vari punti del racconto e con un’enfasi che nell’ultimo capitolo diventa didascalica.

Qui abbiamo infatti la scena che si svolge nelle pp. 11-14, che mostra il destino del villain Thunderbolt che il protagonista commenta come “The dangers of unrelenting deconstruction” (“il pericolo dell’accanimento decostruzionista”), e il gesto di Peter Cannon nell’ultima tavola, allorché rompe la griglia 3×3, accompagnandosi con le parole “It’s a trap, isn’t it? This. Repeating easy signifiers […] We must at least try something else” (“È una trappola, vero? Questa. Ripetere significanti banali […] Dobbiamo almeno provare qualcos’altro”) (Fig. 2).

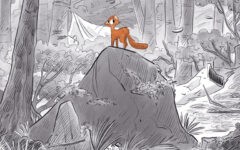

Anche la diffusa inespressività dei personaggi può essere considerata un mezzo per mettere in evidenza i limiti delle soluzioni preconfezionate nel mondo supereroico, sebbene abbiamo alcune eccezioni puntuali, fra le quali spicca il volto di Baba Yaga, che, mentre si lancia contro Thunderbolt si volge verso Peter Cannon che la trattiene, dicendo “What can we do but be heroes?” (“Che cosa possiamo fare se non essere eroi?”). I volti diventano espressivi quando, nel quarto capitolo, il racconto si sposta nella dimensione priva di supereroi nella quale dominano le relazioni fra gli individui e le loro caratterizzazioni – rappresentata attraverso un sintetico tratto in bianco e nero, che tornerà nelle vignette di chiusura, chiara allusione all’importanza di fondere il supereroico con l’attenzione alla natura umana (Fig. 3). La magia eterna del raccontare è infine evocata nella doppia tavola che mostra Peter Cannon e la squadra di supereroi attraversare le dimensioni, utilizzando quella che possiamo vedere non solo come una sottogriglia 2×3 di una tavola ma anche come una versione del tappeto volante di Aladino, richiamo alle Mille e una Notte, opera fondamentale sul legame fra vita e narrazione.

Ricco di soluzioni visive affascinanti e riferimenti intriganti per gli appassionati di supereroico, il Peter Cannon di Gillen e Wijngaard offre quindi molti spunti di riflessione e discussione e situazioni sorprendenti, ma non personaggi, sentimenti né un intreccio vero e proprio. Molti di quegli spunti sono descritti nel Dietro le quinte di Gillen proposto in coda al volume, nel quale l’autore inglese schizza l’impianto teorico dell’opera e ne fa percepire lo sviluppo.

Considerandolo parte integrante dell’opera e non un suo semplice paratesto, ci consente di affermare che il vero protagonista di Peter Cannon non è il personaggio, ma il processo creativo in sé, al punto che riteniamo che la struttura più coerente per il racconto sarebbe stata quello dell’intreccio in un unico flusso di tavole e commenti che ne illustrano gli elementi, in forma cioè di un vero e proprio Companion che sfrutta il racconto come pretesto e caso di analisi. In questa prospettiva, Peter Cannon – Thunderbolt – Watch è opera compiuta, perché completo, al di là degli spunti narrativi lasciati aperti (meglio: disponibili a sviluppi), è lo sviluppo delle riflessioni.

Abbiamo parlato di:

Peter Cannon – Thunderbolt – Watch

Kieron Gillen, Caspar Wijngaard, Mary Safro

Dynamite Entertainment, 2020

124 pagine, colori, rilegato – 29,99$

ISBN: 9781524112790