Pollice (o del prologo)

Se gli autori di fumetti avessero delle Origini segrete, esattamente come quelle degli eroi di cui creano le storie, quelle di Davide Toffolo avrebbero una data precisa. Nel 1979, a quattordici anni, Toffolo vince il concorso per il nuovo disegnatore di Alan Ford, fumetto di cui è un grande appassionato al pari delle altre creazioni che portano la firma di Max Bunker e, soprattutto, di Magnus, come Kriminal e Satanik. Essendo Toffolo ancora minorenne, nuovo disegnatore della serie diventa Raffaele Della Monica, classificatosi secondo al concorso.

Spronato da quella vittoria, Toffolo acquisisce ancora maggior convinzione nel voler diventare un fumettista e da quell’evento prende il via la sua brillante e lunga carriera di autore di graphic novel (che procede in parallelo con la sua carriera musicale di cantante della band Tre Allegri Ragazzi Morti).

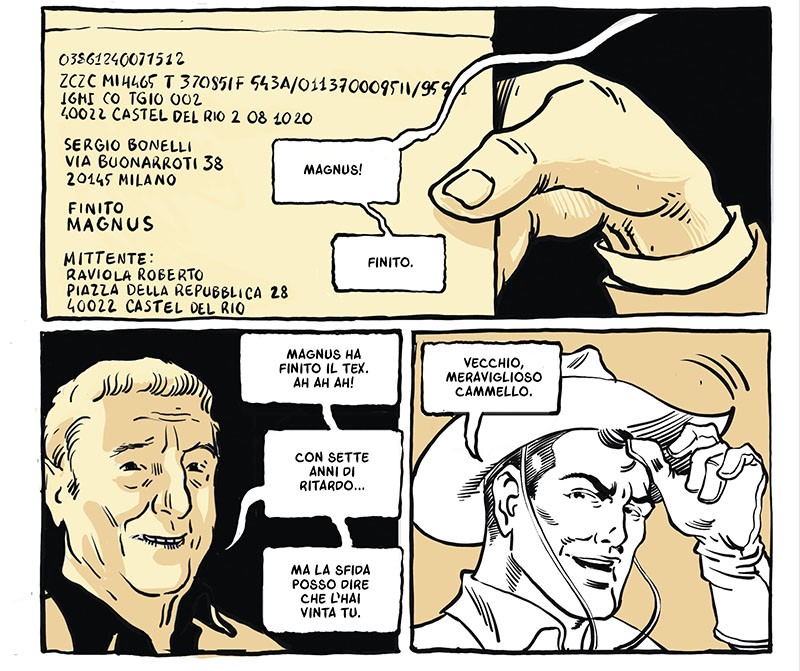

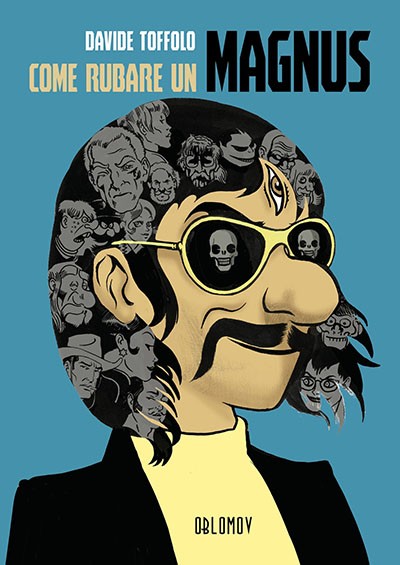

Nel 2008 Toffolo decide che è arrivato il tempo di rendere omaggio a Roberto Raviola, quel Magnus che ama incondizionatamente come autore e che l’ha ispirato a diventare un fumettista. Comincia così a lavorare a una biografia a fumetti dedicata al maestro bolognese, un’opera la cui genesi e produzione è andata avanti per oltre dieci anni (con la pubblicazione serializzata sulla rivista ANIMALs della Coniglio Editore) e che, a fine 2020, si è concretizzata nella sua forma definitiva in Come rubare un Magnus, edito da Oblomov.

Indice (o dei personaggi)

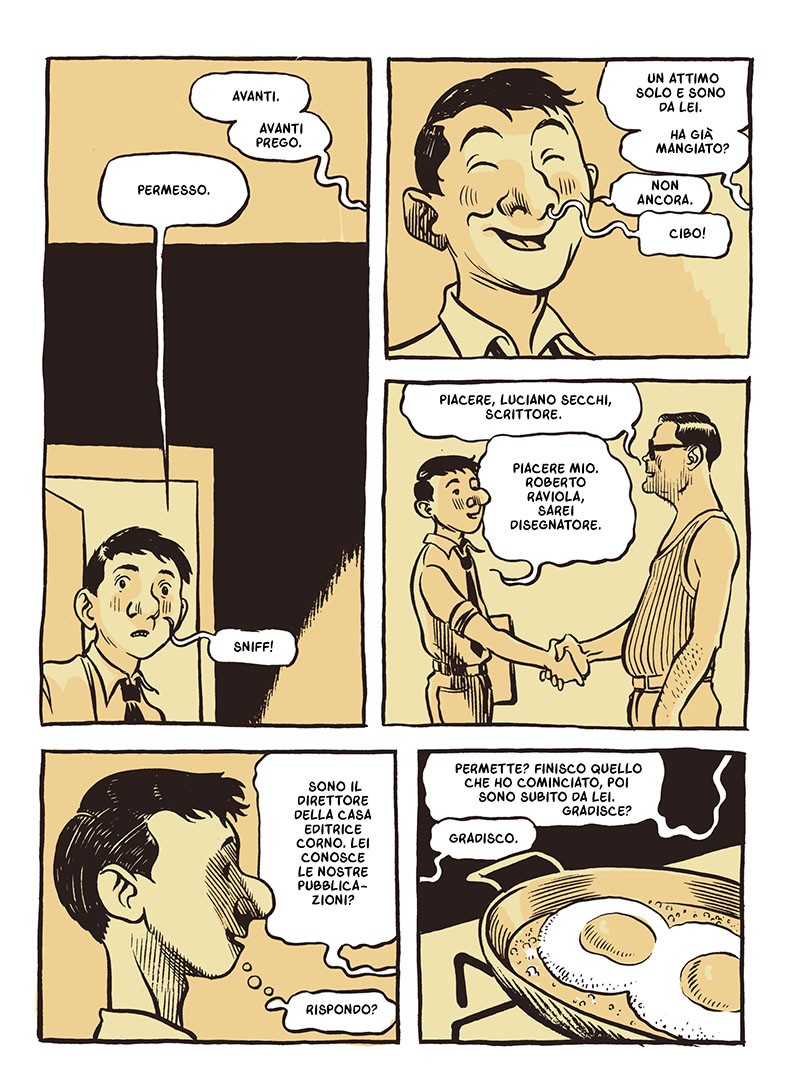

Così, come accaduto in altre sue opere, Toffolo decide di diventare lui stesso personaggio e di raccontare una storia nella storia, invitando a partecipare a questa doppia narrazione tutta una serie di persone realmente esistite, alcune delle quali ancora oggi in vita. Ed ecco che nel racconto dell’esistenza di Magnus fanno la loro apparizioni personalità che hanno fatto un pezzo di storia del fumetto italiano, alcuni dei quali proprio dal mondo del fumetto – soprattutto italiano – non hanno ricevuto gli onori che meritavano, se non postumi. Bonvi, Luigi Bernardi, Giovanni Romanini, Sergio Bonelli, Luciano Secchi vengono trasformati dall’autore in personaggi che affiancano il personaggio protagonista Magnus ed hanno la stessa valenza di Kriminal, Satanik, Necron, Lo Sconosciuto, anch’essi comprimari reali di questo racconto.

Nell’altra storia di cui è il protagonista, Toffolo decide di partire da un fatto autobiografico – un mal di schiena che gli impedisce di lavorare, per curare il quale si rivolge a un famoso fisioterapista cieco di Pordenone, Stefano Pillosio – per mettere in scena una sorta di mystery crime che parte da Il grande Magnus del 2005, la prima mostra completa organizzata a dieci anni dalla scomparsa del maestro bolognese da parte della professoressa Paola Bistrot, anche lei inserita come personaggio nella narrazione.

Medio (o dell’azione)

Il fumettista friulano filtra la vicenda di Magnus attraverso la propria sensibilità, prima di appassionato del maestro e poi di collega. Quello che viene fuori è, in primis, lo straordinario amore che Raviola nutriva per il disegno e per il raccontare storie, un amore che accomuna tutti coloro che scelgono la professione di fumettista. Una necessità quasi fisica, che talvolta trascende anche gli aspetti economici del lavoro, un’impellenza che nel caso di Magnus – con il passare degli anni – si è tramutata sempre di più in un’ossessione fino a incarnarsi nella malattia terminale che lo ha stroncato a soli 57 anni, ma che al contempo gli ha permesso di sopravvivere al cancro che lo stava divorando, quanto meno per portare a termine il suo lascito definitivo al mondo del fumetto, la propria interpretazione di Tex che ha occupato gli ultimi sette anni della sua esistenza.

Quando è Toffolo a raccontare chi era Magnus al fisioterapista cieco, l’amore e la passione per il maestro ammantano la visione del fumettista di Pordenone e la vicenda di Roberto Raviola si trasforma in un’analisi di che cosa significhi fare fumetti e di come una passione possa essere totalizzante.

Nelle parti che mettono in scena gli episodi della vita dell’autore bolognese, reali o romanzati che siano, viene invece fuori l’umanità di Magnus, la fallibilità che si manifesta nei rapporti personali e nelle dipendenze che lo hanno accompagnato nella sua esistenza. Toffolo tratta Raviola, Bonvi, Max Bunker (e anche se stesso) come personaggi vivi e reali, senza paura di mostrarne i difetti, i limiti, le mancanze; lo sguardo usato è quello posto alla stessa altezza dei personaggi, senza giudizi di sorta o critiche morali.

In questo risiede la forza maggiore di questa biografia: nella capacità dell’autore di raccontare (e, a sua volta, raccontarsi) un proprio mito come un essere umano che ha scelto nella propria vita di inseguire un desiderio come quello di raccontare storie attraverso disegni e nuvolette. Questa scelta ha comportato compromessi, errori, drammi personali, ma nessuno deve essere giudicato per come ha vissuto una propria passione.

Anulare (o della fine)

Questo semplice accorgimento cromatico distingue e separa le due storie e guida il lettore tra le tavole, la cui struttura – di base a tre strisce – è variegata ma sempre pulita e lineare, alla ricerca della massima chiarezza di lettura.

Il segno è quello classico di Toffolo, improntato a un realismo che ama però accentuare espressioni e tratti somatici per portare a galla e far trasparire i sentimenti dei personaggi. Il lavoro più interessante da evidenziare è quello che l’autore fa quando – con parsimonia e rispetto – presenta nelle tavole i personaggi creati da Magnus (e, in una occasione, anche da Bonvi), imitando lo stile inconfondibile del maestro, quella linea chiara chiusa e sinuosa che lo ha reso unico, quel segno caricaturale ma al contempo naturalistico, che il fumettista fa suo e con cui “contamina” la propria cifra per visualizzare proprio Raviola, nelle varie fasi della sue esistenza. Il Magnus bambino, ventenne, trentenne e, infine, quasi sessantenne è disegnato come forse si sarebbe disegnato lui stesso, un personaggio i cui tratti ne riflettono la personalità, i cui cambi di look segnano il passare dei decenni come la maturazione dell’essere umano.

Mignolo (o dell’epilogo)

La dedizione che Toffolo ha messo in questo libro la si percepisce, oltre che dagli anni che gli ha dedicato, anche dai particolari che accompagnano le pagine della storia, come le appendici dedicate all’elenco di personaggi – ognuno con breve biografia – che compaiono in “questa cosa che chiami vita” (commedia o tragedia che sia) – come cantava Francesco Guccini, altro grande amico di Magnus, in ricordo di Bonvi – o anche come la bibliografia finale sull’opera di Magnus.

Se, come scritto all’inizio, il miglior modo per capire chi fosse Roberto Raviola è leggere il corpus delle opere che ci ha lasciato, questa graphic novel è un compendio a quelle letture.

Ma anche un ringraziamento, da parte di un autore di fumetti verso un collega, entrambi accomunati da una passione viscerale.

Abbiamo parlato di:

Come rubare un Magnus

Davide Toffolo

Oblomov, 2020

152 pagine, brossurato, colore – 20,00 €

ISBN: 9788831459051