“I manga non si fanno restando incatenati alla sedia… vanno affrontati con leggerezza” [Ugi]

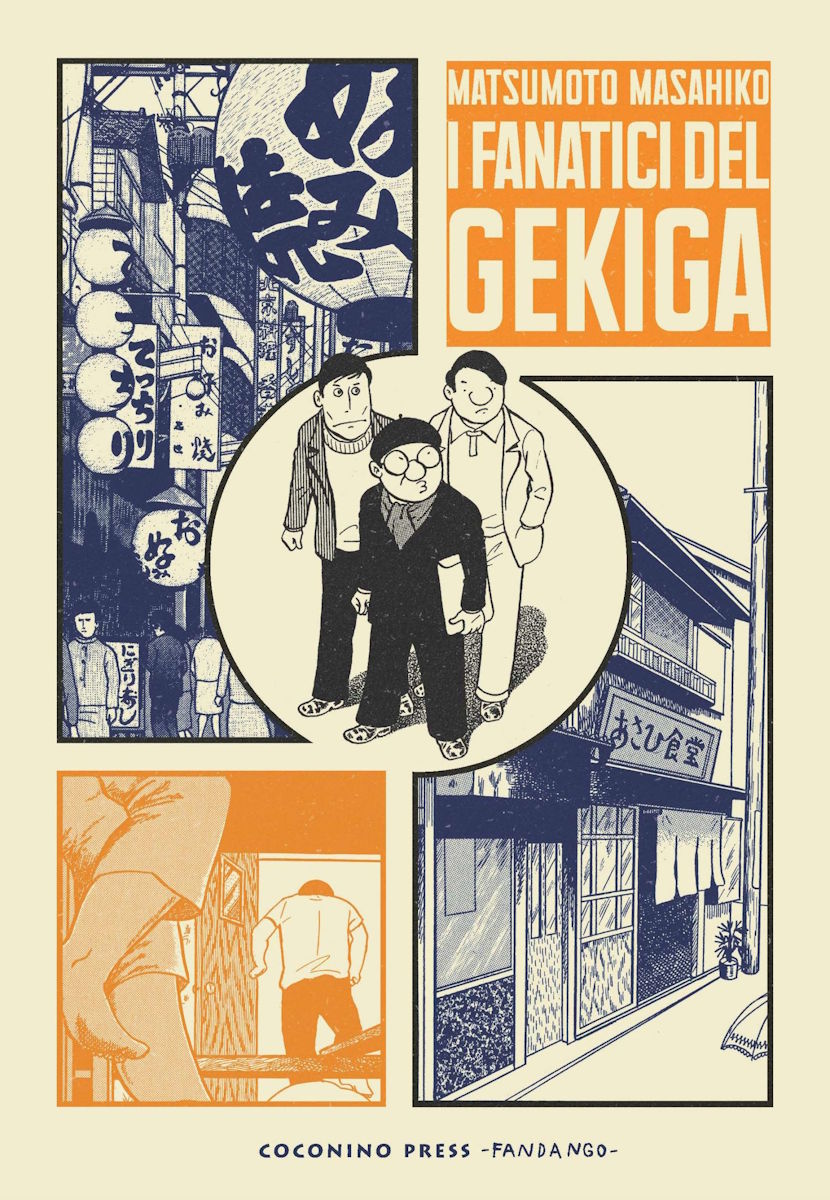

I fanatici del gekiga è un volume edito da Coconino, che racchiude undici racconti semi-documentaristici pubblicati fra il 1979 e il 1984, che raccontano l’avventura di tre giovani fumettisti che intendono innovare il linguaggio del manga.

Matsumoto Masahiko, Saito Takao e Tastumi Yoshihiro lavorano per la Hinomaru Bunko quando decidono di virare verso uno stile più serio e adulto, rispetto a quelli adottati nei loro soliti lavori. L’opportunità di tradurre le aspirazioni artistiche in azioni concrete arriva con la creazione della rivista Kage, “ombra”, caratterizzata da brevi racconti polizieschi.

Fra successi e fallimenti, la rivista si impone all’attenzione dei lettori, ma al successo non corrisponde l’avanzamento sociale dei tre artisti: se la prima parte della storia mostra le loro disavventure economiche e familiari, che derivano proprio dal lavoro di mangaka, anche la fase successiva vede la ripetizione degli stessi problemi. L’esempio più evidente è rappresentato dalla figura del disegnatore Takigawa, maestro e guida dei tre fumettisti, perennemente ubriaco, in stato di guerra con la moglie e assillato da continue incursioni dei creditori.

Se volessimo adottare una metafora per rendere i grandi temi de I fanatici del gekiga, potremmo ricorrere all’immagine di un’orchestra: il fumetto ha una vocazione narrativa corale, visto che mostra il lavoro di tre protagonisti – rivelando anche l’attività e la presenza di altri mangaka – insieme a quello degli editori. Questo nucleo, relativo alla creazione e alla pubblicazione dei fumetti, si espande con la comparsa sulla scena delle librerie a prestito (attività commerciali deputate alla commercializzazione dei manga, che venivano presi a noleggio per poi ritornare disponibili sugli scaffali) conducendo sulle pagine anche il mondo della compravendita dei manga negli anni ’50 e oltre.

Sul palco dell’immaginaria orchestra salgono anche le famiglie, in frizione con i mangaka, che guadagnano poco pur lavorando tanto. Quindi, dalla sinfonia della nostra orchestra metaforica, possiamo così isolare due profondi temi, che fanno da basso e vibrano per tutta la vicenda: la voglia di innovare il manga e la povertà. La costanza con cui sono sempre presenti permette di cogliere un’altra caratteristica del fumetto: mancano picchi drammatici, ma il dramma è sempre lì, come fosse – appunto – una nota di basso. Takigawa si rivela lungo il corso della vicenda ma, una volta manifestati vizi e problemi, questi vengono reiterati come fossero tratti imprescindibili del personaggio. I tre fumettisti riescono a realizzare la loro rivista, passano anche ad altri editori, ma la loro attività si muove sempre sul filo del baratro: da un lato la realizzazione del loro sogno, dall’altro la povertà e le difficoltà editoriali.

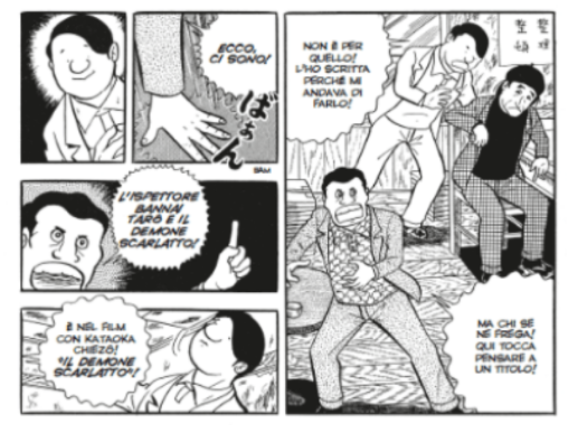

Da un punto di vista figurativo, bisogna porre molta attenzione al montaggio: più volte compaiono citazioni e locandine cinematografiche, le quali non svolgono solo la funzione di elementi scenici, ma orientano anche la lettura dell’opera: il gekiga attinge al montaggio delle vignette dal cinema, motivo per cui l’introduzione di sequenze sul cinema assume una funzione metafumettistica, aprendo la lettura verso il linguaggio proprio della pellicola. Un esempio concreto dell’uso cinematografico del montaggio è ravvisabile proprio nella costruzione del dramma dei personaggi, che non è più delegato alle espressioni iperboliche del volto, secondo stilemi del manga tradizionale, ma allo scorrere delle sequenze, che ne rivelano lo stato d’animo. Il montaggio dei riquadri, in effetti, è vario, mutevole, anche abbondante in alcune pagine, eppure scandito sempre con chiarezza.

I disegni, all’interno delle gabbie, sono puliti e risentono della morbidezza della linea tipica del manga (sono pur sempre presenti i grandi nomi del genere, quali, uno su tutti, Osamu Tezuka), con un uso limpido del bianco-nero. Sono assenti gli stilemi grafici del manga umoristico: espressioni esagerate, linee cinetiche e ogni forma grafica che trasforma volti e paesaggi oltre i confini stabiliti dalla reale fisionomia delle cose. Il disegno è quindi semplice, ma realista. Anche quando la semplificazione raggiunge picchi più estremi, non si allontana dalla rappresentazione reale dei soggetti. Il gioco dei chiaroscuri riflette la ricerca della rappresentazione reale: film e scene notturne presentano un uso maggiore del nero e delle sfumature scure. In questa ricerca compare ancora una volta il cinema. Nel fumetto s’incontrano diversi titoli cinematografici, fra i quali spicca per ordine di comparsa, ma anche per importanza, I sette samurai, davanti alla locandina del quale Saito esclama “Ecco, è il nuovo volto del manga!”, per poi proseguire, davanti ai colleghi e amici sbigottiti, che bisogna “integrare le tecniche cinematografiche per rendere le storie più avvincenti”. Tecniche tradotte in montaggio, a fianco di disegni che si snodano fra la tradizione del manga e l’innovazione del realismo cinematografico.

L’importanza documentaristica dell’opera si denota anche dalla cura riservata all’edizione: a conclusione della storia, si trovano una serie di testi che aiutano i lettori a scoprire qualcosa di più sui protagonisti de I fanatici del gekiga e sull’origine del nuovo manga. Si tratta di un fumetto pregevole per qualità del volume e della storia, con un taglio drammatico, ma con uno sviluppo delle vicende lento, in cui il montaggio e la cura delle sequenze narrative, mentre parlano del gekiga, mostrano le possibilità espressive del nuovo manga. Troviamo così un’intervista a Matsumoto Tomohiko, figlio dell’autore, una testimonianza di Saito Takao su Matsumoto, un piccolo paragrafo dedicato alla storia editoriale alle spalle della presente edizione e un glossario degli autori, dei termini e delle opere citate a cura di Paolo La Marca.

Abbiamo parlato di:

I fanatici del gekiga

Matsumoto Masahiko

Traduzione di Vincenzo Filosa

Coconino Press, 2023

320 pagine, bianco e nero, cartonato, – 25,00 €

ISBN: 9788876183317