Ulteriore spinta alla riscoperta delle opere di questo grande maestro, scomparso nel 1991 a soli sessantaquattro anni, si è avuta con alcuni eventi in qualche modo collegati: la bellissima mostra antologica tenutasi a Bologna agli inizi dello scorso marzo, organizzata dall’Associazione Culturale Hamelin e inserita all’interno della seconda edizione di BilBolBul – Festival Internazionale di Fumetto; la pubblicazione da parte di Black Velvet di una corposa raccolta di saggi (curata da Hamelin e naturale compendio dell’omonima mostra) dal titolo De Luca. Il disegno pensiero, libro che qualche giorno fa si è aggiudicato il Premio Fossati 2008 per il miglior volume di saggistica e critica sul fumetto; il varo di una collana da libreria chiamata appunto La biblioteca di Gianni De Luca, edita anch’essa da Black Velvet.

La concomitanza di questi eventi, messi in moto da una ristretta cerchia di persone, ha riportato l’attenzione su un pezzo importante della storia del fumetto italiano. E bisogna dire che era ora che qualcuno si mettesse in gioco per ridare giusto valore a un autore di tale caratura, un’artista complesso, innovatore e sperimentatore, che ha sempre sostenuto scelte assolutamente non allineate (“non tanto andando controcorrente, quanto piuttosto situandosi fuori da ogni corrente, seguendo un cammino autonomo”, scrive Gianni Brunoro nel volume De Luca. Il disegno pensiero, pag. 42) tanto da passare una vita quasi in disparte, decidendo di lavorare esclusivamente per l’editoria cattolica, prima a Il Vittorioso, a ridosso del secondo dopoguerra, e poi a Il Giornalino.

Spazi editoriali che, per la loro natura e il loro target, imponevano delle scelte formali e sostanziali molto rigide, ma che non hanno impedito all’autore calabrese di portare sempre più avanti la sua personale ricerca narrativa, azzardando soluzioni grafiche, ancorché di linguaggio fumettistico, inedite e ancora oggi insuperate.

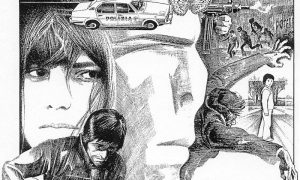

È in qualche modo esempio dell’evoluzione della sua opera il già citato Commissario Spada, nel quale troviamo probabilmente le storie narrativamente meglio strutturate, anche per merito dell’ottimo lavoro di Gianluigi Gonano, un giornalista allora alle prime esperienze da fumettista. Ad illustrare storie per la prima volta calate fino alle ginocchia nella cronaca italiana, nera, sociale e politica troviamo un De Luca che, dalla seconda metà degli anni sessanta fino all’inizio degli ottanta, diede una spinta notevole alla sua evoluzione stilistica, inserendo nelle sue tavole alcune innovazioni grafiche che sarebbero diventate il suo marchio distintivo. Parliamo soprattutto del progressivo smaterializzarsi della classica vignetta all’interno della pagina, sostituita in un primo momento con elementi scenografici, fino a immaginare l’intera tavola, e spesso due assieme, come un enorme palcoscenico su cui la stessa figura veniva raffigurata più volte, in un artificio grafico e linguistico inedito e rivoluzionario.

Questa capacità di teorizzare e realizzare un modo diverso di fare fumetti, per un autore che all’inizio della sua carriera fu molto legato alla lezione classica di autori del calibro di Alex Raymond, lo porterà, con l’aiuto di Raoul Traverso per i testi (che per l’occasione usava lo pseudonimo Sigma), ad affrontare la sfida di tradurre tre classici shakespeariani (La tempesta, Amleto, Romeo e Giulietta) adottando proprio questa sua nuova tecnica illustrativa, portandola all’estremo.

Se su Il Giornalino era abbastanza naturale imbattersi in qualche classico della letteratura tradotto in strisce, i giovani lettori di trent’anni fa si trovarono di fronte, in questi casi, a dei fumetti arditi, mai visti, bellissimi e, incredibilmente, niente affatto difficili da comprendere. De Luca aveva ben in mente che il suo lavoro doveva esser sempre rivolto al suo pubblico e in questo caso a lettori presumibilmente adolescenti. Chi ha visto le tavole esposte nella mostra bolognese ha qualche elemento in più per capire che tutta la carriera del grande maestro calabrese ha come comune denominatore l’estrema leggibilità dei suoi fumetti a fronte di una progressiva e mai doma ricerca formale.

Proprio per merito della mostra ottimamente curata da Hamelin si è potuto apprezzare appieno l’intero percorso artistico e stilistico di De Luca, ammirando dal vivo tavole e disegni che la maggior parte di noi non aveva mai avuto l’occasione di vedere. Al di là della bellezza dei lavori più noti, quelli della parte finale della sua carriera, si è potuto quasi scoprire quello che invece è stato il De Luca che non ricordavamo, quello storico, divulgatore e pedagogico al servizio de Il Vittorioso, di cui già alla fine degli anni quaranta e all’inizio dei cinquanta, all’interno di tavole costruite con i canoni dell’epoca, “risulta evidente un suo occhio attento a inquadrature non convenzionali, a ombreggiature espressive, a particolari non sciattamente raffigurati (…) in definitiva al piacere, in generale, di dare al fumetto una dignità quale lo spirito del tempo non gli attribuiva per niente” (Gianni Brunoro, De Luca. Il disegno pensiero pag. 40).

Se non fosse che il suo progressivo ripensare al fumetto l’ha portato poi a produrre tavole ancora oggi moderne, nonchè graficamente ineccepibili, in quella sua classicità già si poteva scorgere una marcata differenza con i colleghi suoi contemporanei, troppo spesso saldamente legati a stili importati d’oltralpe o dall’America. De Luca, come si diceva, risalta infatti anche in quella fase, tutta giocata sulla rigida professionalità (altro suo lato caratteriale e autoriale da non dimenticare) e sullo studio di un mestiere che ancora doveva capire appieno.

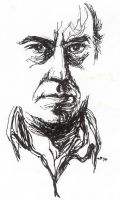

Una capacità di guardare sempre un po’ più lontano, a dimostrazione che a volte, oltre alla tecnica acquisita con lo studio e il lavoro, per primeggiare nel campo artistico il talento è una cosa necessaria. De Luca ne aveva, e si può ben capire, ma questo suo dono lo ha coltivato con convinzione e devozione per mezzo di una personalità forte, riflessiva e in un certo modo anche discreta, timida, mai prevaricatrice.

Il volume, al pari del precedente Magnus – Pirata dell’immaginario, si presenta come una raccolta ricca di approfondimenti, studi sulle opere dell’artista, contestualizzazioni storiche, che riescono nel difficile tentativo di fornire un quadro completo sulla carriera di questo autore, utilizzando voci e punti di vista diversi.

L’eterogeneità dell’apparato critico è senza dubbio una delle cose più interessanti di questo progetto, anche se proprio questa peculiarità porta spesso alla ridondanza di alcuni concetti e analisi ripetute da più firme. È un difetto veniale, tra l’altro già riscontrabile nel volume dedicato a Magnus, dovuto probabilmente alla difficoltà di coordinare così tanti contributi. Al di là di questo, se un lettore emozionato dallo Spada o dal Gianburrasca avesse voglia di conoscere con più discernimento la vita, le opere e i pensieri di Gianni De Luca può partire da qui.

Oppure dalla interessantissima e lunghissima intervista contenuta sul terzo numero del Commissario Spada, nella quale si possono trovare molte più informazioni sulla personalità dell’autore, sul suo pensiero in relazione al suo lavoro e all’arte in generale, che in qualunque altro saggio critico.

Ho volutamente citato poco sopra Il diario di Gianburrasca, il celebre romanzo per l’infanzia scritto da Vamba (al secolo Luigi Bertelli) tra il 1907 e il 1908 per Il giornalino della domenica, che i più anzianotti ricorderanno trasposto in sceneggiato televisivo negli anni sessanta, con Rita Pavone nei panni del protagonista (famosa anche “Viva la pappa col pomodoro”, la canzone cantata da quest’ultima). Ebbene, l’adattamento a fumetti sceneggiato da Claudio Nizzi comparso nel 1983 su Il Giornalino è il racconto portante del primo volume de La Biblioteca di Gianni De Luca, uscito da poco sempre per i tipi di Black Velvet, comprendente anche l’adattamento de La freccia nera, dal romanzo di Robert Luis Stevenson, e di Pattini d’argento, dal romanzo di Mary Mapes Dodge, anch’essi pubblicati su Il Giornalino rispettivamente nel 1988 e nel 1955.

Al di là delle ovvie differenze stilistiche, siano esse grafiche o narrative, che questi tre adattamenti mostrano, è assolutamente sorprendente riscoprire la bellezza e la versatilità di questi poco conosciuti lavori di De Luca. Sebbene il terzo citato, dato l’anno di pubblicazione, appaia oggi come un fumetto interessante più per l’analisi critica che per la lettura stessa, anch’esso porta con sé qualche elemento di curiosità, tra cui le tavole strutturalmente classiche con vignette rettangolari molto rigide che, a ben vedere, lo stesso autore saprà trasformare in un elemento peculiare del suo stile. Interessante notare come nella trasposizione del romanzo di Dodge i balloon siano graficamente raffigurati in riquadri che occupano la parte inferiore della vignetta quasi a sembrare delle didascalie, tanto da ricordarci il retaggio dei codici fumettistici ancora presenti nel secondo dopoguerra italiano.

Un segno che ancora una volta interpreta a dovere il soggetto messogli a disposizione e lo fa cantare, lo completa, lo nobilita, che quasi bestemmiando potremmo catalogare sotto la dicitura “linea chiara”, se non sapessimo di formulare una definizione incompleta. Eppure, un po’ di senso ne avrebbe, soprattutto se messo a confronto con il resto della produzione dell’autore, così piena di tratteggi, mezzetinte, artifici grafici vari.

La pubblicazione a ruota de La freccia nera fa un po’ da contraltare al tratto del Gian Burrasca. L’adattamento del romanzo di Stevenson è graficamente “sporco” per l’ampio uso di un tratteggio molto particolare e di mezzetinte che ricordano la lezione di Battaglia. La modernità di questo disegno sta tutto nel sapiente uso del classicismo nella costruzione della tavola e nel rispetto di una formalità narrativa appropriata per raccontare con chiarezza e linearità. Ricordando ancora una volta il target adolescenziale del settimanale su cui veniva proposto questo genere di materiale non possiamo stupirci per l’estrema semplificazione dell’avventurosa trama che lo scrittore de L’Isola del tesoro aveva imbastito.

Letta ora la sceneggiatura di Paola Ferrarini sembra fin troppo esile e scontata e impallidisce al confronto della fine perizia grafica di De Luca che, per quanto abbia usato un disegno – come dicevo – classico, non risparmia primi piani arditi, inquadrature inusuali o gli stessi espedienti già usati in Spada e nella citata trilogia shakespeariana, ossia gli stessi personaggi disegnati sul medesimo scenario in più pose (memore della cronofotografia su cui lavorò Etienne-Jules Marey alla fine dell’ottocento). Espedienti qui pero’ aggiornati, dalla resa visiva all’apparenza meno estrema, più tendente a riallacciare i fili del pensiero con la fotografia e il cinema (o la televisione) che ad alludere al palcoscenico, come le opere di Shakespeare richiedevano (vedere, ad esempio, le vignette 5, 6, 7 di pag. 101).

Tutto ciò, come ennesima dimostrazione di non volersi adagiare sui risultati ottenuti e di non utilizzare all’infinito lo stesso stile, gli stessi canoni. Come a ribadire che spesso la via più difficile passa anche attraverso la semplificazione dei propri strumenti espressivi e non sempre i virtuosismi grafici ad effetto sono sinonimo di modernità. Ed è paradossale affermare questo mentre riguardo i bellissimi disegni de La freccia nera, curatissimi nei particolari, intricatissimi nelle chine.

Insomma, questo primo numero de La biblioteca di Gianni De Luca, e quelli che seguiranno, costituiscono una preziosa opportunità per riscoprire tutto il valore e la bellezza delle opere di un fumettista dotato di notevole profondità intellettuale e spiccato spirito anticonformista, ostinatamente capace di non cadere nel manierismo formale anche quando il compito assegnato glielo avrebbe permesso. Un grande artista italiano forse fino ad ora non considerato tale abbastanza.

Abbiamo parlato di:

La bibblioteca di Gianni De Luca vol. 1 – Gian Burrasca e altre storie

Gianni De Luca e vari

Black Velvet Editrice, 2008

184 pagine, brossurato, bianco e nero – 19,00 €

De Luca. Il disegno pensiero

di AA.VV.

Black Velvet Editrice, 2008

340 pagine, brossurato – 24,00 €

Riferimenti:

Edizioni BD: www.edizionibd.it

Hamelin Associazione Culturale: www.hamelin.net

BilBOLBul: www.bilbolbul.net