In questo modo, il modello di Groensteen rimane ben ancorato alla fenomenologia del fumetto e, se da una parte decide di ignorare i meccanismi generativi dell’opera, dall’altro riesce alla fin fine a dar conto della polisemia degli elementi base.

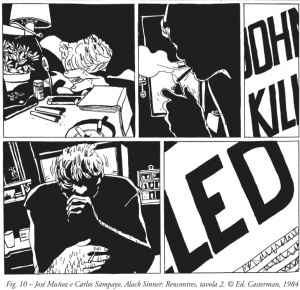

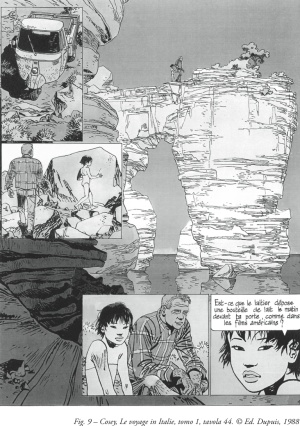

Dal punto di vista del lettore appassionato, Il Sistema Fumetto può quindi essere visto come guida ad un metodo di analisi che parte comunque dall’opera e non da un set precostituito di codici, a cui, naturalmente, il lettore stesso dovrà contribuire (in fondo, Eco scriveva che “il testo è una macchina pigra che esige dal lettore un fiero lavoro cooperativo per riempire spazi di non-detto o già-detto“). Obiettivo sicuramente importante, pensando appunto al lettore paziente destinatario dell’opera. Questo approdo deriva direttamente dalla ricca valenza semantica degli elementi che Groensteen mette a fondazione del proprio modello, che sono entità strutturate, come la vignetta, il quadro e l’iperquadro e le relazioni fra esse. All’analisi dei principi della distribuzione delle prime, Groensteen dedica la prima parte del volume (il sistema spaziotopico); alle relazioni la seconda parte (artrologia ristretta e generale).

Una proposta che mi lascia perplesso è quella di rinunciare al concetto di montaggio, sostituito interamente con l’entità layout: “lasciamo il montaggio al cinema“, scrive l’autore, perché termine che nel fumetto resterebbe troppo ambiguo per avere validità analitica. In realtà, credo lo si possa considerare senza particolari problemi come una modalità di realizzazione (implementazione) di quella che Groensteen chiama pianificazione dell’opera, che si occupa di individuare le disposizioni ottimali degli iperquadri. In questo senso, si potrebbe allora definire il montaggio come fase della realizzazione della sceneggiatura (magari modellandola come processo iterativo). E qui si fonda probabilmente la decisione di Groensteen, che dichiara di non essere interessato al processo di realizzazione dell’opera, ma, appunto, alla definizione dei suoi elementi costitutivi.

La lettura non è semplice e soffre (o almeno vede diminuita la propria fertilità), del fatto che il volume di Groensteen è nel nostro paese un’opera decontestualizzata, nel senso che il lettore italiano non ha la facile disponibilità dei riferimenti critici sul fumetto che l’autore cita e con i quali si confronta; a questo proposito, si segnala l’unica pecca editoriale: i riferimenti sono sempre alle edizioni francesi, anche quando si tratta di opere disponibili in Italia: se per i fumetti potrebbe giustificarsi con la scarsa disponibilità delle opere già a poca distanza dall’uscita, per i titoli di Eco, Focault, Poe, Deleuze ed altri magari indicare l’edizione italiana poteva essere d’aiuto.

In questo senso, un primo punto di interesse oggettivo del volume sta proprio nel suo segnalare la ricchezza degli studi d’oltralpe sul fumetto, che un lettore, a questo punto non solo paziente ma anche bilingue, potrebbe recuperare.

Abbiamo parlato di:

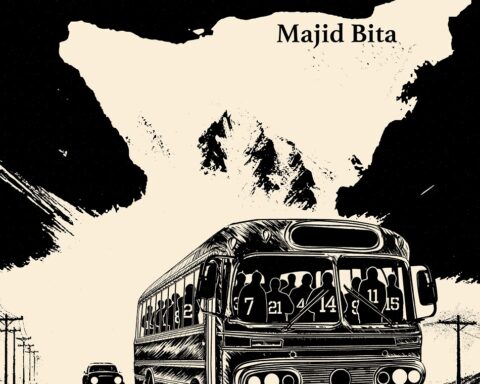

Il sistema fumetto

Thierry Groensteen

Traduzione di Domenica Gigantelli

ProGlo Edizioni, 2011

160 pagine, brossurato – 13,00€

ISBN 978-88-97663-02-7

Non c’è dubbio che per un’opera così “viscerale” sulla costruzione di un sistema interpretativo del linguaggio del fumetto qualsiasi giudizio debba essere rimandato a dopo la lettura completa e attenta del volume. Conosco però da anni la terminologia di Groensteen e se nessuno la usa, forse un motivo ci sarà.

Credo l’analisi delle strutture del linguaggio fumetto si muova sempre in un territorio più vicino all’accademia che alla fumetteria. Tuttavia ho molto apprezzatto il fatto che Groensteen si riferisca ad opere, in un approccio direi pragmatico. Certo, a volte ho avuto l’impressione che alcuni concetti avessero un valore euristico piuttosto vago, ma in queto metto in conto una mia lettura difettosa. Credo comunque valga la pena di leggerlo e confrontarsi con le sue proposte.