Il frontespizio di Terranera di Lorenzo Palloni e Martoz si apre con una triplice citazione. Lo Stoner di Williams, che parla del duro mondo agrario USA del primo ‘900. Il signore delle mosche di Golding, storia di formazione in un violento ritorno alla natura. E, lapidaria, una citazione da Tito Livio, che parla della corruzione del baccanali nella tarda Roma repubblicana: “Non considerare nulla illecito: questa era la suprema religione che li univa”. E questo culto dell’illegalità è anche quello che unisce quest’Italia decadente, impietosamente ritratta dai due autori tramite il Grand Tour– esplicitamente evocato – condotto dal Sud al Nord da “Babbo Natale” (nomignolo ironico perfettamente contrastivo con lo spietato criminale che lo indossa) e i suoi tre piccoli aiutanti forzati, tre giovani immigrati sfruttati nei campi di pomodori che gli vengono affidati per l’incarico.

Il loro progredire in un’Italia miserabile (e non solo in riferimento alla guerra sotterranea tra camorra e mafia cinese in cui essi restano invischiati) pare riprendere lo Sciascia de Il giorno della civetta (1960), che descriveva, già sessant’anni fa, l’implacabile avanzata della “linea della palma”, ovvero il clima culturale idoneo al prosperare delle mafie, in rapida salita dal sud al nord col tumultoso e irregolare boom economico.

Il titolo, Terranera, da un lato rimanda chiaramente al noir, di cui Palloni si è dimostrato ottimo interprete con opere come La lupa e numerose altre. Ma c’è anche una sfumatura quasi fantasy, che riflette lo sguardo dei tre giovani protagonisti. Ai loro occhi, l’Italia appare – e non a torto – una sorta di terrificante Mordor, tra la fredda indifferenza della gente comune e la brutale crudeltà del crimine che avanza sottotraccia. Un fumetto di realtà, quindi, che seguendo una lunga tradizione che affonda le radici nel verismo più cupo, da Verga a Saviano, usa gli spunti della cronaca nera per parlare del nostro presente ad ampio raggio.

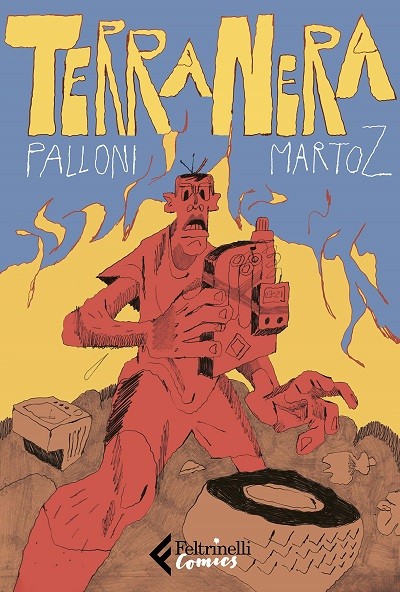

Usualmente per un fumetto di questo tipo immagineremmo quindi un segno realistico, magari piuttosto dettagliato e prevalentemente legato ai netti contrasti chiaroscurali del bianco e nero. Qui siamo agli antipodi: Martoz, come da sua tradizione, adotta invece un segno di sintesi che volge verso l’astrazione, con elementi – elaborati in un tratto assolutamente personale – di stampo cubista, che si rivela qui ideale. Avvicinandoci alla scena italiana, e in parallelo al neorealismo letterario che abbiamo evocato, si può pensare a certi “quadri sociali” di Renato Guttuso. Se quindi il segno è distorto, così anche la scelta del colore: non bianco e nero, ma nette opposizioni tra campiture piene di colori primari – e complementari – in declinazioni acide e corrosive. Solitamente la tavola presenta l’associazione di due colori associati tra loro, più raramente tre: una variazione nelle scelte cromatiche segna di solito un cambio di passo della narrazione.

La struttura della tavola è invece però piuttosto regolare, cosa che mette ancor più in luce la sperimentalità del segno. Quasi sempre i personaggi sono chiusi dentro la classica gabbia italiana (e la cosa ha in questo caso un perfetto senso simbolico…), quella a mattoncino: altre volte appare la scansione in sei vignette ortogonali tra loro, con un montaggio che, stando agli stessi autori, richiama inquadrature cinematografiche – una scelta che ricorda La Lupa di Palloni, dove un griglia quadrata a nove vignette era richiamata fin dal titolo, rimando all’esattezza del montaggio tanto quanto all’esazione del racket. Sporadico l’uso della splash page, che sottolinea logicamente passaggi particolarmente drammatici – ad esempio, ma non solo, i vari attentati – spesso però la splash ospita altre vignette al suo interno, divenendo una variazione del montaggio consueto (si veda la bella tavola 22). Ancor più rare, e quindi di grande impatto, soluzioni particolari, come le due tavole simmetriche 10-11, o l’efficacissima tavola finale.

Insomma, un’opera potente, che rende giustizia alla delicatezza del tema trattato, estremamente attuale ai tempi della realizzazione dell’opera – il Governo Conte I, a guida sovranista – ma che resta scottante anche oggi, in un quadro totalmente mutato (col diminuire dei flussi migratori per il COVID, chi terrà in piedi l’agricoltura?). Il tutto facendo leva sulle convenzioni del genere scelto, l’hard boiled: una ricca azione, un nero sarcasmo che passa per dialoghi taglienti, un segno spigoloso e inquietante. Il tutto mette alla luce il persistere di una venefica ossessione per “la roba” (ancor prima che per i soldi) fondante della sostanza agraria e arcaica del nostro paese, tuttora viva sotto l’apparente patina della modernità stesa nel corso dell’ultimo mezzo secolo.

Abbiamo parlato di:

Terranera

Lorenzo Palloni, Martoz

Feltrinelli, giugno 2020

128 pagine, brossurato, colore – 15,20 €

ISBN: 9788807550515