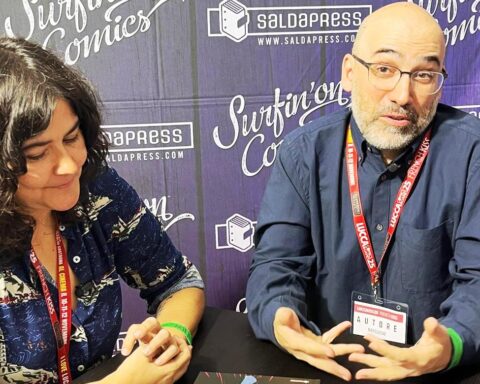

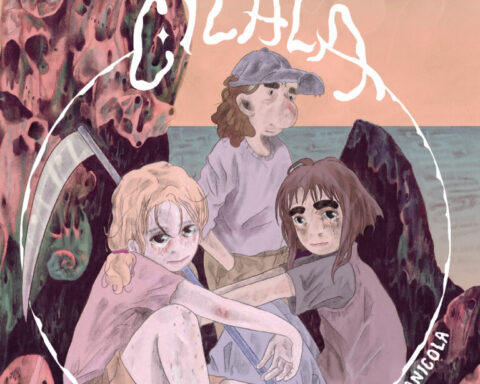

Alla soglia dei trent’anni, Micia ha collezionato una serie di relazioni sentimentali in cui l’altro partner non è mai riuscito a soddisfare il suo bisogno di essere accettata per come è. Da questa premessa comincia il viaggio (a ritroso) di Micia, tra gag e situazioni intime frutto del talento di Isotta Santinelli, qui al suo primo libro. Approfittando del successo di Si torna sempre dove si è stati male (già alla seconda ristampa), edito da Gallucci Balloon, abbiamo colto l’occasione per scambiare due chiacchiere con l’autrice.

Benvenuta su Lo Spazio Bianco, Isotta.

Partiamo con una domanda un po’ scontata, ma di rito: che cosa ti ha spinto a fare fumetti?

Ciao! Quello col fumetto è un rapporto abbastanza recente, per la verità: ho disegnato tantissimo fin da piccola, ma quando è stato il momento di approfondire il mezzo come strumento narrativo ho subito optato per l’illustrazione, salvo poi nel 2018 fare un corso di fumetto serale che mi ha fatta ricredere drasticamente. Da quel momento non ho desiderato fare altro, mi diverte moltissimo fare fumetti e mi ha aiutata tanto farli col mio collettivo Slowcomix, abbiamo un rapporto molto giocoso col fumetto che negli anni ha guarito la mia ansia da prestazione.

Com’è nata l’idea di fornire uno spaccato generazionale come quello che racconti in Si torna sempre dove si è stati male?

Il libro in sé in realtà è puramente autobiografico, le esperienze sono personali. Quindi l’intenzione di parlare di una generazione non c’era, ma è anche vero che ho pensato potesse essere utile raccontare ciò che mi è successo e ciò che ho provato proprio perché persone con un vissuto simile, o con tutte le premesse per poter vivere cose simili, potessero sapere cosa ne ho tratto io.

Che differenze – o affinità – hai trovato lavorando a questo fumetto rispetto a quello che avevi fatto precedentemente, come le parodie delle Winx?

Negli ultimi anni sto adottando sempre lo stesso metodo di lavoro: mi faccio un piccolo schema per sapere dove sto andando a parare (se serve) e poi abbozzo la tavola e scrivo i dialoghi direttamente vignetta per vignetta, per cercare di mantenere la freschezza della battuta. Ho visto che se pianifico più di così non riesco a essere molto efficace nell’ironia, che è quello che principalmente ricerco.

Data la natura della storia, un mix bilanciato di umorismo e intimità, è stato difficile far coesistere le due parti e trovare una “quadra” o si è rivelato un processo naturale?

Per fortuna mi viene abbastanza naturale sdrammatizzare le disgrazie che mi succedono. Per quelle datate è stato semplice, anche divertente, mentre per quelle più recenti invece ho dovuto farmi un po’ di violenza. La seconda parte del libro è un po’ più “presa male”, infatti, perché non sono riuscita a distaccarmi completamente da quanto racconto, ma penso sia normale.

Dal punto di vista sociale è chiaro che la protagonista, Micia, subisca quelle che sono delle storture proprie non solo della società a cavallo tra anni ’90 e 2000 ma anche di quella attuale, tra mascolinità tossica, relazioni asfissianti e possessive e comportamenti autodistruttivi: quanto è imputabile alle persone in quanto singoli e quanto è invece il risultato di una società che preme verso determinate direzioni (ad esempio verso l’avere rapporti sessuali in età adolescenziale come “rito di passaggio” per l’età adulta, facendo sentire in difetto chi invece non raggiunge questo standard sociale)? Pensi che nel contesto odierno ci sia stata un’evoluzione, in positivo o in negativo, su queste tematiche?

È certamente una responsabilità sociale: il singolo nasce e cresce in un contesto di cui deve autonomamente riuscire a intravedere le fondamenta fallaci, e anche in quel caso emanciparsi non è semplice. Non si può fare una colpa al singolo se non ci riesce, non tutti si trovano in un contesto sicuro o hanno i mezzi per poter vedere un’altra via. È una tematica molto difficile da affrontare questa dell’educazione ai sentimenti (approssimiamola così). Per decostruire tutta una serie di luoghi comuni venduti come assiomi bisognerebbe compiere un’operazione di smantellamento culturale che è impossibile imporre a una società così di punto in bianco, specie se anziana come quella italiana. Dico tutto questo a malincuore, perché sono ovviamente la prima a essere arrabbiata per tutta la violenza che deriva da quest’arretratezza ideologica apparentemente intoccabile. È necessario continuare a parlarne e a fare un passo alla volta, purtroppo; se poi si volesse accelerare un po’, sarei molto favorevole. Quello che faccio io nel mio piccolo è, appunto, offrire una narrazione della mia personale esperienza senza infiocchettare nulla, perché sono convinta che le narrazioni siano cruciali per far sì che ci sia un’evoluzione passiva dell’idea di come funziona il mondo.

Un tema poco approfondito che fa capolino nella storia è quello relativo alla bisessualità di Micia: pensi che oggi ci sia una corretta rappresentazione delle persone bisessuali oppure ci troviamo ancora in un contesto in cui la bisessualità è associata a una mera confusione/indecisione (finanche anche lascività) della persona?

A dire il vero, della bisessualità, più che sentirne parlare in maniera fallace, io non ne ho proprio mai sentito parlare granché, probabilmente perché per la società risulta meno “urgente” di altre tematiche, tant’è che non solo nel libro, ma anche nella mia stessa vita ho finito per relegarla a una questione marginale. Spero di avere tempo e spazio per indagare meglio anche questo mio aspetto in futuro. Cerco di includere personaggi bisessuali nelle mie narrazioni, comunque, proprio per fare la mia parte nell’alimentare il dialogo sul tema. Grazie per la domanda, nessuno aveva ancora menzionato questa cosa, a riprova del fatto che sulla bisessualità si tende a sorvolare.

L’aspetto grafico del volume colpisce molto in positivo: tavole, testo e lettering in generale compongono pagine stilisticamente particolari, per certi aspetti vicine a certa originalità tipica del mondo dell’autoproduzione. Ci sono stati degli autori di riferimento a cui hai guardato e che ti hanno spinta verso questa impostazione?

Per quanto riguarda sia l’impostazione grafica che la maniera di trattare l’autobiografia sono molto debitrice a Giulia Cellino, Eliana Albertini e Martina Sarritzu che hanno autopubblicato i volumi di Povere Puttane, divertentissimi e graficamente fuori dagli schemi classici del fumetto. Il primo che ho letto è stato il terzo volume e per qualche giorno me lo portavo proprio in giro per casa, ci dormivo insieme, non me ne volevo separare. Esco fuori tema rispetto alla domanda, ma consiglio caldamente di recuperare le loro opere a chiunque voglia provare un senso di gender euphoria femminile che personalmente non provavo da quando ho visto Fleabag la prima volta.

Considerando l’impostazione molto testuale di alcune parti del volume, come la possibilità di “sfogare” tutto ciò che si ha dentro ha influenzato la creazione e la fase di scrittura, soprattutto considerando che a differenza del mezzo social non c’è bisogno di rincorrere un prodotto fruibile immediatamente?

È un sollievo prendersi un po’ di spazio per scavare a fondo nelle questioni di cui si scrive, fuori dai social. La scelta di sviluppare buona parte del libro in forma scritta è stata un suggerimento del mio editor Lorenzo La Neve, che ho accolto volentieri per due motivi: il primo è che, volendo raccontare un lasso di tempo molto esteso, poter sintetizzare certi passaggi per iscritto mi aiutava molto a focalizzarmi invece su singoli momenti cruciali sviluppati a fumetti senza che la narrazione risultasse discontinua, oltre a tornarmi utile quando ritenevo opportuno parlare un po’ in astratto di sentimenti e sensazioni. Il secondo è che questo libro l’ho scritto e disegnato in circa tre mesi, e inchiostrare e colorare una pagina con molto testo e poche vignette è molto più veloce rispetto a finalizzare una tavola completa (He, he, he!).

Da un punto di vista di vendite e di accoglienza da parte dei lettori, Si torna sempre dove si è stati male sta andando molto bene: pensi che in futuro rivedremo Micia in qualche altro progetto?

Se in futuro vorrò fare di nuovo qualcosa di autobiografico penso che rivorrei Micia a rappresentarmi, però al momento non penso di avere abbastanza da dire su qualcos’altro che mi riguarda. Vivo un altro po’ e poi vediamo.

Grazie per il tuo tempo, Isotta.

Grazie della bella intervista! Viva i fumetti!

Intervista realizzata nel mese di settembre 2025

Isotta Santinelli

Isotta Santinelli (Modena, 1997) è fumettista e illustratrice. Dal 2022 dirige Slowcomix, associazione culturale che autoproduce fumetti umoristici. Grazie alle sue parodie delle Winx è diventata un fenomeno del web, tanto da attirare l’interesse dello studio di animazione e casa di produzione del team di fate, Rainbow, con cui ha iniziato a collaborare nel 2025. Si torna sempre dove si è stati male è il suo primo libro per il grande pubblico.