Dal 2006 si trasferisce in Spagna e inizia a collaborare con il gruppo danese Egmont, licenziatario delle storie a fumetti Disney per il Nord Europa, situazione nella quale lavora sul suo stile accentuandone le influenze barksiane.

Tornato in Italia, nel 2012 disegna Bottecchia, un fumetto scritto da Giacomo Revelli ed edito da Tunuè, sulla vita del ciclista degli anni ’20 Ottavio Bottecchia.

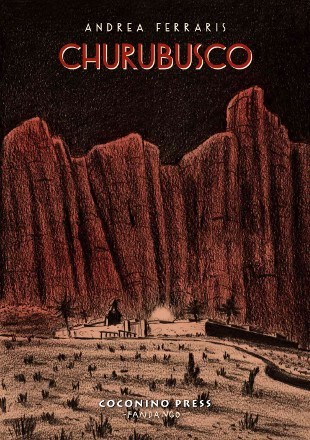

Nel 2013 si trasferisce a Parigi e inizia a lavorare alla sua prima graphic novel da autore completo, Churubusco, la cui pubblicazione italiana – per Coconino-Fandango – è prevista per fine aprile 2015.

Abbiamo intervistato Andrea Ferraris proprio per parlare con lui di questa sua ultima opera, della sua carriera e del suo modo di intendere il fumetto.

Ho scoperto la storia dei San Patricios dopo aver ascoltato il cd di Ry Cooder e dei Chieftains a loro dedicato: non conoscevo nulla di quell’episodio e, a essere sincero, conoscevo poco anche la guerra tra Messico e Stati Uniti del 1846. Per pura curiosità ho quindi iniziato qualche ricerca sull’argomento e ho scoperto che, oltre agli irlandesi, anche altri europei, disertando, si erano uniti alla causa messicana. Tra di loro anche qualche italiano.

Solo allora è nata l’idea del racconto.

Quali “marce in più” offre il fumetto, rispetto ad altri medium, nel raccontare una storia del genere?

Non saprei dire quali sono, ammesso che ci siano, le “marce in più”. Il fumetto è il mezzo che utilizzo da sempre per raccontare delle storie, quello a me più congeniale: ha tutto ciò che mi serve per sviluppare un racconto.

Puoi spiegare ai lettori perché hai intitolato la tua graphic novel Churubusco?

Churubusco è il luogo dove il battaglione di San Patricios ha combattuto la sua ultima battaglia. Oggi è un quartiere periferico di Città del Messico e suppongo che, all’epoca, potesse essere un piccolo pueblo alle porte della capitale.

Nel mio racconto, Churubusco è diventato il quartier generale dei San Patricios, un piccolo villaggio nascosto tra le montagne.

Per l’esercito americano rappresenta l’ultimo ostacolo alla conquista della California, vero scopo dell’invasione del Messico.

Per i messicani è il simbolo di una possibile resistenza, quindi, anche se il protagonista del racconto è il siciliano Rizzo, mi è sembrato corretto intitolare il libro con il nome del pueblo.

Gli interessi dei protagonisti e le loro vite si muovono intorno a Churubusco.

Ritieni che esista una difficoltà, genericamente umana e non solo italiana, nel fare i conti con gli avvenimenti più tragici del passato?

Può essere. In ogni caso, mi capita di vedere in alcuni avvenimenti del passato un filo che li unisce. Le scelte coraggiose, anche se in forme differenti, vanno fatte anche oggi. Forse raccontando quelle di altri, nel passato, cerco di scoprire se io, prima di tutto, sarei stato capace di trovare il coraggio di farle. Ciò che cerco di trovare è la ragione che li ha spinti a scegliere.

In Churubusco il protagonista arriva dai San Patricios alla fine del racconto e, senza svelare nulla, sarà il lettore a decidere qual è la ragione che lo fa diventare uno di loro.

All’inizio ho trovato sulla rete molte informazioni. Ho scoperto, sempre sul web, un ottimo documentario in lingua spagnola che raccontava le cause della guerra e gli interessi nascosti dell’invasione americana del Messico. C’erano interviste e molta documentazione, si è rivelato preziosissimo. Proprio lì, anche se brevemente, era citato il Battaglione di San Patrizio.

A quali fonti hai guardato per poter rappresentare graficamente in modo fedele gli scenari, le divise e i vari particolari storici della vicenda?

A Parigi mi sono imbattuto nell’Istituto Culturale del Messico e sono entrato per provare a chiedere informazioni sulle divise dei soldati all’epoca. Sara Valdes, la gentilissima direttrice dell’istituto, mi ha fornito diverse immagini; altre, fucili e pistole di quegli anni, le ho trovate su alcuni magnifici libri che un caro amico mi ha gentilmente prestato. Naturalmente il grosso dell’immaginario è arrivato dal cinema: i film di Ford ma anche Viva Zapata di Elia Kazan, Il grande cielo di Howard Hawks, fino ad arrivare ai due film di Tommy Lee Jones, Le tre sepolture e The Homesman, che tratta i rapporti tra uomo e donna in quell’epoca in modo crudo, davvero interessante.

Naturalmente ho guardato molti fumetti, sopratutto gli italiani Toppi, Pratt, Battaglia e Micheluzzi.

Sempre a Parigi ho avuto la fortuna di vedere una mostra d’incisioni di Goya che hanno influenzato il mio lavoro: ne comprai il catalogo che non abbandonò mai il tavolo da disegno.

Dal libro sul ciclista Ottavio Bottecchia (Bottecchia, scritto da Giacomo Revelli) alla guerra del Messico del 1846: perché questa attenzione nel mettere in fumetto storie tratte dalla realtà?

È solo capitato. Nel caso di Bottecchia, è stato un amico libraio che mi ha fatto leggere il racconto di Giacomo Revelli; in Churubusco, la scoperta grazie al cd di Ry Cooder dell’episodio dei San Patricios. Ho spiegato prima come quello che mi interessa davvero in queste vicende siano sopratutto le scelte che, in circostanze certamente estreme, hanno saputo fare questi uomini.

Sei noto tra i lettori soprattutto come disegnatore Disney: ricordi i primi passi in quella realtà? Attraverso quali fasi è “venuto fuori” il tuo stile peculiare?

Ricordo che partecipai a un lontano Festival di Treviso, grazie a Luigi Bernardi, con una storia che avevo scritto e disegnato. In quell’occasione incontrai Giorgio Cavazzano, che mi disse di provare a passare in Disney per vedere che aria tirava. Andai allora a Milano ed ebbi la fortuna d’incontrare G.B. Carpi che all’epoca stava formando l’Accademia Disney: passai un anno sotto la sua supervisione prima di cominciare a lavorare.

Carpi lasciava molta libertà sui riferimenti da seguire, mi indirizzai verso il grande Massimo De Vita che disegnava un Topolino moderno ma che ricordava quello di Floyd Gottfredson.

Ritornare a studiare il disegno di Carl Barks fu un vero piacere. Avevo bisogno di rimettermi in gioco e voglia di fare una nuova esperienza e per fare ciò, prima mi trasferii a Barcellona dove Egmont ha il suo centro creativo. Con Fernando Guell, art director della casa editrice danese, passammo un anno a lavorare insieme negli studi dell’editore. Per molti motivi, quell’esperienza è stata una vera svolta di vita.

Che ruolo gioca Bottecchia, nell’evoluzione e ricerca del tuo stile, tra la tua esperienza disneyana e i tuoi disegni in Churubusco?

Sempre a Barcellona incontrai Massimiliano Clemente di Tunuè, l’editore di Bottecchia. Massimiliano mi chiese a che punto ero con il racconto sul ciclista del quale gli avevo mostrato qualche tavola a un festival di Napoli.

La sua richiesta, così gentile, mi mise di fronte alla mia pigrizia e mi rimise in movimento. Bottecchia rappresenta il primo passo verso la ricerca di uno stile personale adatto al tipo di storie che vorrei raccontare. Un primo passo fondamentale.

Che cosa porti dell’esperienza disneyana nel tuo segno realistico usato in Churubusco?

Quando ho mostrato Churubusco a Fernando Guell c’è mancato poco non cadesse dalla sedia. Non si aspettava un cambio del genere. Mi disse di non sentire assolutamente l’influenza disneyana nei disegni.

Al contrario, era curioso di vedere cosa questo cambiamento avrebbe portato nei miei prossimi lavori Disney.

Per me è difficile capire, non riesco a essere obbiettivo. Tendenzialmente cerco di separare i due lavori, che sento molto distanti. Certo, fatico molto tutte le volte a trovare l’atteggiamento corretto per approcciarli, ma mi sembra corretto tenerli separati.

Quando un disegnatore decide di diventare autore completo, cosa porta della sua esperienza nel lavoro di sceneggiatura che magari non possiede uno sceneggiatore “puro”?

Non essendo uno sceneggiatore puro a questa domanda fatico a rispondere e sento che in questa direzione, per fortuna, ho ancora molto da imparare.

Forse la risposta sta nel fatto che quando penso di raccontare una storia parto sempre dalle immagini. Ho bisogno di trovare “lo stile” del racconto, prima che nella scrittura, attraverso qualche disegno. Una volta centrato il “tono” grafico mi riesce un po’ più facile cominciare a scriverci qualcosa intorno. Come mettere della muscolatura intorno all’osso.

Nel mio lavoro moltissimo. In Sardegna ho scritto un racconto, ambientato nell’isola, sul quale prima o poi comincerò a lavorare e il paesaggio sardo ha senz’altro influenzato i disegni di Churubusco.

Ma anche prendere le distanze da un luogo può essere d’aiuto. Sono di Genova e da qualche tempo sto prendendo appunti su una possibile storia ambientata nel capoluogo ligure che credo non sarebbe venuta in superficie se ci fossi rimasto a vivere. Vivere distante ti permette uno sguardo nuovo e la mancanza di un luogo che hai amato fa nascere nuove suggestioni.

Ci sono progetti futuri a cui stai già lavorando di cui ci puoi anticipare qualcosa?

Ci sono molte idee, come avrai capito.

Ancora nulla di preciso, devo solo aspettare. So che tra poco una di queste idee si farà avanti, più forte delle altre. La aspetto, con voglia ma anche con paura. Comincio a conoscere questo meccanismo. Mi conosco e so, che, una volta iniziato, non riuscirò a fermarmi. So che la nuova storia mi accompagnerà per molto tempo succhiandosi tutte le mie energie.

Ringraziamo Andrea Ferraris per la disponibilità!

Intervista rilasciata via mail il 14 aprile 2015