Leggere i personaggi nel tempo

Rusty Brown è un’opera fiume su cui Chris Ware ha lavorato per oltre diciotto anni. Serializzata a cadenza irregolare principalmente su Acme Novelty Library e Chicago Reader, e poi raccolta in volume, l’opera si apre con la messa in scena di un documentario televisivo sulla neve per poi passare a descrivere una normale giornata del 1975 ad Omaha, Nebraska, la città natale di Ware.

A dispetto del titolo, non vi è un vero protagonista. La narrazione è divisa in quattro sezioni, ognuna dedicata alla vita di altrettanti personaggi: il piccolo Rusty Brown che frequenta la scuola elementare, suo padre Woody Brown, insegnante nel liceo della medesima scuola, Jordan Lint, il teppista che bullizza Rusty (l’unico di cui viene mostrata l’intera vita), e Joanne Cole, la maestra di Rusty, donna nera e forte che ha passato l’esistenza a combattere i pregiudizi razziali e cercare una ragione di vita.

Rusty Brown è una lettura densissima, dolorosa e cerebrale, che rende alla perfezione l’incedere lento e alienato dell’esistenza dei personaggi descritti. La loro depressione diviene evidente al lettore pagina dopo pagina, esattamente come il loro destino.

In questo risiede il più grande pregio narrativo dell’autore: l’essere davvero interessato ai suoi personaggi in quanto esseri umani potenzialmente reali, e riuscire a creare totale empatia nei loro confronti.

I personaggi di Ware sono esseri umani che vivono la loro vita inevitabilmente, scelta dopo scelta, avvicinandosi sempre più a una conclusione già scritta in controluce nel loro passato. La narrazione è quasi spaventosa nel mostrare come una vita umana, sebbene piena di potenzialità infinite, finisca per volgere verso un’unica direzione, in quanto ogni scelta chiude delle porte e ogni percorso intrapreso è il frutto di un preciso background, che non poteva che portare verso quella conclusione.

L’autore possiede la straordinaria capacità di leggere i suoi personaggi nel tempo, da quando sono nati, e mostrare la loro evoluzione in maniera meticolosamente coerente fino alla loro morte, tanto da lasciare la sensazione di aver vissuto davvero su pelle quelle esistenze, di essersi immedesimati in prima persona e aver dimenticato questo passaggio intermedio.

La forma miracolosa di un fiocco di neve

“La forma elegante e miracolosa di un fiocco di neve è il risultato del suo percorso particolare attraverso condizioni eccezionali di nuvolosità, temperatura e umidità, un quadro fedele della sua intera vita dalla nascita […] alla sua fine di fragile fiocco di cristallo in miniatura.

Milioni di molecole d’acqua ruotano cercando ciascuna il legame più prossimo, facile e comodo (come le persone, che cercano la compagnia di menti e corpi affini, non si possono semplicemente ammucchiare sperando che funzioni).”

Ogni fiocco è alla ricerca di elementi simili e affini a cui unirsi per potersi sviluppare; e soprattutto, dalla forma di ogni fiocco è possibile leggere e ricostruire la sua intera esistenza, tutto il suo passato, che ne ha determinato il peculiare aspetto esteriore.

La narrazione dunque calca molto la mano sul mostrare quanto l’impatto dell’opinione altrui, della formazione ricevuta dai genitori e dall’ambiente circostante sia fondamentale nella vita di ognuno e soprattutto di come tutte queste variabili influenzano l’idea che ognuno ha di sé.

L’autore agisce sul filo della memoria e del flusso di coscienza per mettere in luce in che modo si forma il carattere di un essere umano (ciò è particolarmente evidente nella storia di Jordan Lint, bullo che ha perso la madre in tenera età, figlio di un padre violento, razzista e insensibile).

Emerge così la fotografia di una vita umana, il suo sviluppo dalla nascita alla fine, che permette al lettore di valutare con distacco gli errori dei personaggi e di predire in che direzione la loro vita si svilupperà.

Tramite l’esistenza di questi personaggi l’autore pone al lettore un grande interrogativo: cosa ci impedisce di essere felici? Quanto è inevitabile il seme del passato nel determinare il nostro futuro e quanto siamo consapevoli di ciò?

La critica alle istituzioni: le persone non si possono semplicemente ammucchiare sperando che funzioni

Fra le tematiche più ricorrenti di Ware vi sono certamente l’alienazione sociale moderna e la depressione. Lungi dall’essere problematiche esclusivamente individuali, l’autore mostra che il punto del discorso va inquadrato in un’ottica collettiva.

Per Ware le persone che cercano corpi e menti affini “non si possono semplicemente ammucchiare sperando che funzioni”, ed è questo ciò che invece si trovano a vivere quotidianamente i personaggi di Rusty Brown.

Il padre di Rusty, un uomo di mezza età depresso e con istinti suicidi, scontroso verso la sua famiglia, ha dovuto accontentarsi di sua moglie per ripiego dopo una delusione amorosa; Rusty si trova totalmente a disagio nella sua scuola e non riesce a comunicare nemmeno con un bambino col quale condivide inconsapevolmente moltissimo, tutto ciò a causa della diffidenza che l’ambiente scolastico lo ha costretto ad assumere. Si potrebbe proseguire l’esemplificazione, ma ciò che importa è capire che Ware imputa buona parte della colpa dei fallimenti delle nostre relazioni ai fallimenti stessi delle istituzioni più antiche e cristallizzate che reggono la nostra società; istituzioni che invece dovrebbero avere la funzione di collante, permettendo a quei fiocchi simili di ritrovarsi.

La famiglia non è in grado di fornire i giusti strumenti ai propri figli per affrontare il mondo, a causa di genitori troppo impegnati col loro lavoro; il tentativo di demandare tale compito all’istituzione scolastica è ulteriormente vano: la scuola in Rusty Brown è un ambiente chiuso e tossico, fin troppo formale, che ignora le problematiche dei bambini e i casi di violenza, mentre gli insegnanti sono sempre più legati a strumenti e modalità didattiche anacronistiche e rigide; i posti di lavoro sono luoghi d’umiliazione, in cui vi sono costanti tentativi di scalzare i colleghi, visti come concorrenti. Insomma, nessun ambiente comune sembra fornire terreno fertile per un reale confronto positivo fra esseri umani.

Persino tentativi di “scienza moderna” tramite esperimenti sociali danno luogo a miseri fallimenti: in una delle parti più coinvolgenti del volume, una storia nella storia, viene riportato un racconto fantascientifico in stile anni ’60 pubblicato su una rivista di genere da W.K. Brown, il padre di Rusty all’epoca ancora giovanissimo.

Frutto dell’ispirazione dovuta a un’enorme delusione amorosa di Woody Brown, nonché unica soddisfazione a fronte di un’intera esistenza di fallimenti, la storia dal titolo “I cani-guida di Marte” ipotizza il tentativo di stabilire una nuova società umana su Marte. Una società basata sulla condivisione, sul lavoro collettivo e sulla solidarietà, ma presto gli antagonismi, le gelosie e le manie di possesso distruggono l’idillio. Insomma Ware sembra consapevole della debolezza di certe utopie che vedono nella semplice collettivizzazione la panacea di tutti i mali.

I personaggi di Rusty Brown non riescono a fare i conti con la realtà e a trovare affinità fra loro, poiché il contesto stesso agisce in direzione contraria e li tiene vincolati a “facili” legami fra soggetti buttati insieme tra loro, nella speranza che tutto questo funzioni.

Il punto come orbita gravitazionale di un intero universo narrativo

Il leitmotiv dell’opera, ciò che davvero lega i quattro racconti, è certamente un’idea grafica. Ware fa in modo di porre al centro della narrazione gli elementi visuali del punto e del cerchio, e ciò è evidente sin dall’inizio con il documentario sui fiocchi di neve, rappresentati spesso come puntini che invadono le tavole.

Proseguendo l’allegoria del punto/fiocco che rappresenta l’esistenza umana, compresa tutta la precedente formazione del singolo, a più riprese Ware utilizza questo strumento in maniera ambigua, come elemento al contempo di unione e separazione.

Oltre che simbolo di esistenze alla ricerca di esseri affini, i punti sono anche la grana inintelligibile della realtà, il rumore di fondo indecifrabile che non permette ai personaggi di essere consapevoli della propria condizione: nel racconto i punti sono spesso sintomo di incomprensibilità vissuta dal personaggio.

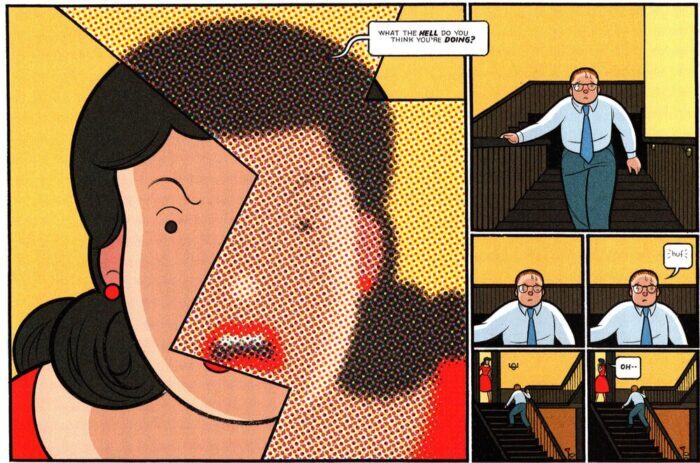

Un esempio lampante è quello di Woody Brown, che in giovane età aveva intrapreso un’ambigua relazione amorosa con una collega di lavoro, un rapporto più fisico che reale per lei, la storia d’amore della vita per lui.

Questo cortocircuito comunicativo viene reso alla perfezione da Ware: una sera Woody si reca di nascosto sotto l’abitazione della donna per spiarla e vede uscire di lì un uomo, che è anche loro superiore nel lavoro. Nel tentativo di dissimulare l’appostamento, Woody getta a terra i suoi occhiali fingendo di cercarli e questi vengono calpestati dall’uomo. Di lì in poi, ogni volta che Woody ha contatti con la donna, le scene vengono mostrate tramite una soggettiva dal punto di vista di Woody che inforca i suoi occhiali rotti.

La realtà appare così frammentata, e la parte mancante di lente viene mostrata graficamente in maniera opaca e con una fitta texture di puntini. Il volto della donna amata da Woody viene sempre obliato dai difetti visivi del personaggio, la sua sagoma appare offuscata e mai chiara, e fra i due si frappone una fitta coltre oscurante, allegoria di una totale incomunicabilità e incomprensibilità di Woody verso la donna.

Ciò che il lettore vede in quel momento è anche ciò che Woody vede: una realtà frastagliata attraverso una crepa. Ma il gioco dell’autore è ancor più sottile; ciò che Ware vuole mostrare non è semplicemente la cecità fisica di Woody, ma la sua effettiva totale cecità nei confronti della propria esistenza.

Tramite il racconto il lettore ha la possibilità di scorgere oltre, di saperne di più rispetto al personaggio, di vedere cosa non va e cosa mai andrà nella sua vita (elementi di cui Woody non ha consapevolezza). I puntini della texture simboleggiano dunque una realtà per Woody incoerente, fatta di particelle che non aderiscono fra loro. Si nota dunque alla perfezione il profondo scostamento fra la realtà effettiva e come Woody la percepisca in maniera limitata.

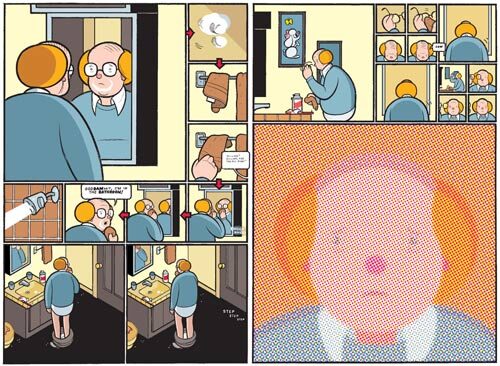

Nelle ultimissime pagine della sezione, un Woody Brown ormai di mezza età, si rade e guarda se stesso allo specchio e senza occhiali. La deformazione della realtà è a questo punto ormai completa: con uno sguardo paurosamente vuoto e muto, dopo aver tentato di abbandonare la sua famiglia e meditato il suicidio, Woody non vede che un’immagine di se stesso totalmente offuscata da puntini. Le sue aspettative giovanili sono state disattese e lui stesso è divenuto un essere abietto di cui prova vergogna e non comprende più nulla.

Se durante la giovinezza l’incomprensione era rivolta verso l’esterno e l’altro (la donna amata) ed era comunque parziale (solo la metà della lente era rotta, lasciando lo spiraglio di una possibilità di cambiamento), ora la derealizzazione è completa e riguarda ineluttabilmente anche se stesso. Di tale declino l’autore dava evidenza già subliminalmente in alcune scene in cui Brown si trovava a guardare il vuoto nella parete di un muro su cui compariva una nefasta crepa.

Woody dunque non si riconosce più, la sua cecità mentale è ora totale, e non riesce a comprendere nulla della sua esistenza. Tutto ciò che vede è un’immagine sfocata di sé, costituita dalla solita familiare texture a punti incoesi, segno che ormai la sua vita non ha più speranze di sviluppo differenti.

Nonostante sia ancora in vita e nel mezzo dell’età, è così che si conclude il racconto su Woody Brown, con una opaca immagine di sé allo specchio dalle fattezze quasi clownesche.

Contemporaneità e punto di vista: una narrazione parallela

Il distacco fra realtà e sua percezione è anche al centro della prima sezione dell’opera, portata avanti attraverso un peculiare espediente.

Le pagine si sviluppano su una doppia linea narrativa temporalmente contemporanea, che mostra in alto la vita di Rusty Brown, e in basso quella di due personaggi (fratello e sorella) appena trasferitisi ad Omaha, che si accingono a frequentare il loro primo giorno di scuola in città.

I medesimi eventi vengono quindi parallelamente mostrati in contemporanea dal punto di vista di differenti personaggi, e qui si nota come la percezione dei singoli alteri fortemente una situazione identica.

Oltre che sugli eventi l’autore si concentra in particolare sui personaggi, e su come essi si percepiscono fra loro in base al proprio punto di vista, mostrando i differenti modi con cui hanno metabolizzato la scena: un evento normalissimo per il professor Brown, o un semplice gesto di gentilezza (che nasconde però una viscida piacioneria) viene vissuto in maniera traumatica dalla nuova studentessa appena giunta.

Segue: altri esempi della preponderanza del segno grafico del punto

Tornando al tema dell’elemento grafico del punto e della texture a puntini vi sono almeno altri due episodi rilevanti.

Nel primo la maestra Joanne Cole sta leggendo dal giornale una notizia surreale: un gruppo di giovani bianchi ha linciato un nero. I volti dei colpevoli vengono visti in prima persona da Joanne – e dunque mostrati al lettore di nuovo con una soggettiva –, in maniera offuscata, coperti dalla solita patina di retino a puntini, segno evidente della totale incompatibilità di quei soggetti con Joanne e dell’impossibilità per la donna di comprendere il loro comportamento, che ai suoi occhi resta un mistero insondabile.

Spostandoci al secondo episodio passiamo alla vita di Jordan Lint. Ognuna delle ottanta pagine dedicate al personaggio scandisce un anno della sua vita, dalla nascita alla morte. In particolare nelle prime pagine l’espediente della texture a puntini viene utilizzato in maniera differente: nei primi anni di vita di Lint tutto appare più semplice e geometrico, poiché il bambino sta ancora imparando e riesce a scorgere l’essenza grezza delle cose. Ware adatta dunque il suo linguaggio, particolarmente quello grafico, al contesto del protagonista della storia.

In questa fase formativa per il neonato Lint tutto è punto, fiocco di neve e forma piana.

Se vi fossero ancora dei dubbi sull’importanza fondamentale che il segno del punto ha assunto in questa opera, vi è infine una parentesi quasi umoristica in cui Ware stesso, che compare come personaggio nella prima sezione, ci tiene a precisare la sua idea. Nella finzione del racconto Ware è professore di arte nel liceo di Omaha, oltre che artista; delle sue opere artistiche il personaggio fittizio Ware afferma:

“Potremmo chiamarla “pop art” direi, è un po’ alla Lichtenstein, ma spero che si smarchino da quel tipo di critica sociale esagerata per trovare una più sottile metafisica. E poi mentre Lichtenstein impiega una tecnica meccanica per fare i suoi puntini, i miei sono tutti fatti a mano. Per ogni fila ci vuole da una a cinque ore.”

È evidente come qui l’autore stia invitando il lettore a porre l’accento sulla vita dei suoi personaggi che egli rivendica essere davvero reali –“fatti a mano”– e non “meccanici”. Ciò che gli sta a cuore è porre l’attenzione sul minimo dettaglio, sul singolo puntino, sulla piccola esistenza da lui meticolosamente creata e sentita.

Una costruzione vitruviana

La scelta grafica di Ware per questa raccolta è dettata dal rigore organizzativo che contraddistingue ogni sua opera: il formato orizzontale permette l’utilizzo costante e fisso di vignette perfettamente quadrate, senza mai rompere questo schema. Se poi aggiungiamo l’idea che l’autore ha spesso abbinato a queste vignette il motivo grafico del cerchio e del punto/fiocco di neve, che vengono dunque inscritti in riquadri, la struttura “vitruviana” è praticamente evidente nella sua perfezione.

Ware mostra ancora una volta di possedere un occhio da architetto sull’esistenza, intendendo con ciò l’idea del vero e proprio creatore, che conosce nel dettaglio ogni sua invenzione e prova totale empatia con essa.

L’autore offre un punto di vista solo in apparenza soggettivo, che in realtà permette al lettore di porsi verso le esistenze dei personaggi in un’ottica totalmente trasparente, quasi a poter osservare quelle vite al di fuori del tempo e delle contingenze.

Altro elemento grafico su cui l’autore pone molta cura è quello del lettering: le parole scritte vengono modulate spesso in base all’esigenza e diventano parte integrante della narrazione. Un esempio su tutti si ha nella sezione dedicata a Jordan Lint, in cui un Lint adolescente inizia a manifestare il proprio ego e a formare la sua personalità, rifiutando persino il suo nome: si vede quindi campeggiare al centro della pagina la dominante scritta “IO SONO JASON”.

La neve alla base di una lettura Joyciana dell’opera di Ware

È inevitabile concludere questa trattazione approfondendo il patrimonio letterario da cui Ware ha tratto spunto e omaggiato nelle storie.

L’influenza di James Joyce e in generale l’uso del flusso di coscienza è una costante nell’opera di Ware, che in un’intervista definisce Ulisse:

“un testo alchemico […] che impianta ricordi sensoriali nella mente del lettore senza dirgli nemmeno cosa è successo, anche se il lettore finisce intuitivamente per ricavare un qualche senso di azione.”

In Rusty Brown il riferimento più evidente è però a Dubliners di Joyce, in particolare l’ultima storia che chiude la raccolta e che è titolata I morti.

Il rimando è prima di tutto evidentemente grafico: in Rusty Brown la neve assume un’importanza fondamentale ed è elemento dominante in un numero elevatissimo di tavole. In primis il racconto si apre e infine si chiude proprio su una scena di fittissima nevicata, riprendendo il discorso iniziale sui fiocchi di neve; anche nella storia I morti la neve ha importanza fondamentale e dà chiusura al racconto. Inoltre un’altra opera di Ware, Jimmy Corrigan, si conclude con una abbondante nevicata a porre fine al volume.

La paralisi come palude definitiva dell’esistenza

Uno degli elementi principali della raccolta Dubliners è poi il concetto di paralisi che affligge ognuno dei personaggi nei racconti. Ne I morti si assiste a una festa da ballo in cui il protagonista Gabriel si ritrova spesso a parlare con altri soggetti di tematiche sociali e politiche, ma non appena il discorso diviene più serio e nascono attriti, tutto viene immediatamente taciuto. I personaggi di Joyce, esattamente come quelli di Ware, non godono mai di un vero confronto con l’altro, sono sempre totalmente chiusi, agendo in maniera contraria a quell’idea iniziale in Rusty Brown a cui Ware ha dato importanza capitale: ovvero la ricerca da parte del fiocco di neve/essere umano di un proprio simile. È evidente che per tale ricerca è necessario un salto di fede, un tentativo di apertura verso l’esterno.

Woody Brown somiglia moltissimo al protagonista de I morti: Gabriel è un marito che si rende conto che la propria moglie Gretta non lo ha mai amato, e ha passato la sua vita da sposa a rimpiangere un amore giovanile troncato dalla morte prematura del suo vero e unico amato. Allo stesso modo Woody, nel mezzo della propria vita, riflette su come la scelta di sposarsi sia stata frutto di una mera delusione, e questo percorso lo ha bloccato in una palude senza fine.

Tutti questi personaggi sono accomunati dall’immobilismo: nessuno di loro agisce, crea conflitto o confronto, sono tutti catatonici.

È esemplare in questo lo sfuggevole incontro in un supermercato di Jordan Lint da adulto con un Rusty Brown anch’esso adulto (unica volta in cui Rusty ricompare dopo la prima sezione a lui dedicata).

Rusty è stato pesantemente bullizzato da Jordan, e sono evidenti nella sua persona adulta i segni traumatici di questa infanzia, tuttavia Lint sembra attonito dal fatto che Rusty non ha risposto al suo amichevole saluto e lo ha totalmente ignorato andando via.

Abbiamo dunque da un lato il personaggio di Jordan che non ha compreso nulla del suo passato e del male arrecato a Rusty; mentre dall’altro un Rusty Brown fortemente traumatizzato che non ha alcuna forza di reagire.

Avrebbe potuto provare a parlare con Jordan, sfogarsi sul suo passato, creare un confronto seppur scontroso, eppure è stato solo in grado di fuggire via paralizzato.

Ironia vuole che Ware avesse rappresentato Rusty durante l’infanzia con una mania per i super eroi, segno della sua volontà di rivalsa verso i bulli. Dopo l’ennesima litigata dei genitori, Rusty nella sua fantasia di bambino crede di aver appena ottenuto un superpotere e di essere divenuto “Earman”, l’uomo orecchio, che ha il dono di un udito iper sviluppato capace di captare qualsiasi suono.

Ware ha tentato di rendere le frustrazioni di questo bambino attraverso la sua necessità di essere ascoltato, poiché lui stesso aveva una forte capacità di ascoltare gli altri e provare empatia. Rusty, nel suo essere ancora inesperto, era totalmente aperto e ricettivo verso la realtà esterna (Earman), tuttavia l’ambiente scolastico tossico e le sue vicissitudini familiari lo hanno reso diffidente verso gli altri, smorzando questo suo dono di apertura e rendendolo totalmente chiuso.

Da Woody Brown, a Rusty Brown a Jordan Lint, esattamente come i personaggi de I morti di Joyce, ci troviamo di fronte a esseri umani ciechi l’uno verso l’altro, che sono persino inconsapevoli di questa loro condizione di cecità.

Solitudine è dunque la parola dominante in questo circo di vite immerse in quella che Giorgio Manganelli definiva “la palude definitiva”. In questa condizione risulta fondamentale prima di tutto riconoscersi, trovare se stessi e capirsi, imparare a decifrarsi, come invece nessuno di questi personaggi è stato in grado di fare.

“Forse tu sei tutte le forme, ma solo una ti appartiene assolutamente. Scegliti. Ecco, comincia il dispiegamento.” La palude definitiva, G. Manganelli

Vivi e morti camminano assieme sulla Terra

Ne I morti di Joyce la neve, posta alla fine della raccolta, assume quasi la valenza di un monito apocalittico: i rimpianti di Gretta – moglie del protagonista Gabriel –, per il suo giovane amore morto prematuramente, e più presente nella sua vita rispetto al marito vivente, fanno sì che tutto si confonda, come singoli fiocchi in una pesante coltre di neve.

Vivi e morti sembrano camminare assieme sulla Terra e in Rusty Brown i fiocchi di neve sono simbolo di un’umanità che impotentemente si stratifica e si sommerge, annullando persino la memoria di ciò che è stato prima.

La neve è dunque quel velo di puntini che ammanta la realtà e non permette di comprenderla, ed è al contempo il simbolo di questo senso disperato di solitudine e della ricerca di un simile più prossimo.

Siamo dei super-eroi falliti nella tormenta.

“Nevicava in tutta l’Irlanda. La neve cadeva su ogni punto dell’oscura pianura centrale, sulle colline senza alberi, cadeva lenta sulla palude di Allen e, più a ovest, sulle onde scure e tumultuose dello Shannon. Cadeva anche sopra ogni punto del solitario cimitero sulla collina dove era sepolto Michael Furey. Si ammucchiava fitta sulle croci contorte e sulle lapidi, sulle punte del cancelletto, sui roveti spogli. La sua anima si dissolse lentamente nel sonno, mentre ascoltava la neve cadere lieve su tutto l’universo, come la discesa della loro ultima fine, su tutti i vivi e su tutti i morti.” I morti, J. Joyce

Abbiamo parlato di:

Rusty Brown

Chris Ware

Traduzione di Francesco Pacifico

Coconino Press, 2020

352 pagine, cartonato, a colori – 40,00 €

ISBN: 9788876185311