Alessandro Bilotta – sceneggiatore che abbiamo già incontrato in numerose occasioni all’interno della collana Le storie della Bonelli, con esiti spesso positivi (si pensi a Il lato oscuro della Luna, Nobody, Mercurio Loi, Ramsey & Ramsey) – sembra trovarsi a suo agio in questa collana di racconti autoconclusivi, nei quali può liberamente dare sfogo alle proprie ossessioni personali, senza il peso di personaggi troppo vincolanti.

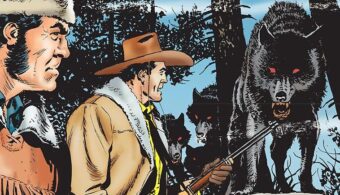

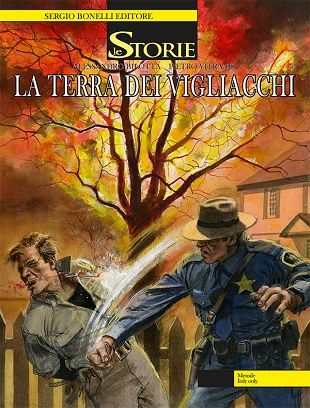

Il tema del doppio, per esempio, che già era chiaramente protagonista del suo precedente Ramsey & Ramsey, ritorna in La terra dei vigliacchi, una storia di violenza e crudeltà ambientata nella America rurale tra il 1918 e il 1939; la parabola di due amici legati da un destino che deve compiersi inevitabilmente, a distanza di anni.

Una vicenda che, nella cornice di un giallo di facile risoluzione, ha il sapore e l’epicità di certa letteratura di frontiera americana (scrittori come Steinbeck, Faulkner, McCarthy). Non solo per l’ambientazione – una California assolata e senza speranza, che vive sulla propria pelle il passaggio da un sistema prevalentemente agricolo a uno industriale e finanziario-speculativo, disumanizzante –, ma anche per i temi affrontati: l’eterna lotta contro il potere che schiaccia le ambizioni personali e una riflessione sul male come unica forma di ribellione individuale, dunque fallimentare, a un destino di schiavitù che pare ineluttabile.

Salinas

Certe volte uno può fare qualcosa di male senza sapere ch’è male.

John Steinbeck, Furore

L’inizio del racconto, iscritto nelle prime due tavole, riassume perfettamente l’intento di Bilotta. Siamo a Salinas Valley, in California, nel 1918. Salinas è, tra le altre cose, il paese natale di John Steinbeck, premio Nobel 1962, autore di romanzi come Furore e Uomini e Topi, che hanno descritto le tribolazioni degli hobos, i nuovi poveri figli della Grande depressione. Due ragazzi, seduti all’ombra di un albero, osservano dei corridori impegnati in una gara podistica chiedendosi per quale motivo corrono tutti, se a vincere è uno soltanto.

Come i personaggi di Steinbeck, i due ragazzi, chiamati Isaac e Hazael, si ritrovano a subire in modi diversi gli effetti della crisi economica e il mutamento del mondo rurale in cui vivono. La rabbia soffocata di Hazael – che lucidamente riconosce più dell’amico la propria condizione di schiavitù – trascina così entrambi verso il male più profondo e irreparabile. Il racconto del passato è così metafora e specchio del nostro presente, che non rischia più di subire le drammatiche conseguenze della Grande depressione, ma vive comunque i pericoli dell’inasprirsi delle diseguaglianze economiche e la nascita di nuove forme di schiavitù, spesso presentate come benevole àncore di salvezza.

Con efficacia il disegno di Vitrano asseconda la densità dei testi di Bilotta, senza barocchismi o abbellimenti, ma concentrandosi sui dettagli significativi per la narrazione, che sia una cavalletta posata su una foglia, futura portatrice di guai per quel raccolto, oppure i volti di questi due ragazzi non ancora toccati dalla vita.

Sciorinando alcuni omaggi riconducibili al noir (da Frank Miller fino all’ultimissimo Giovanni Freghieri in Hellnoir), Vitrano utilizza un’inchiostrazione molto classica, con i tratteggi fitti che escono dalle masse nere, e con una grande cura della vignetta per intero.

I volti dei due protagonisti, nel bianco e nero compatto, si stagliano così in primo piano, per condurci in una spirale di violenza le cui conseguenze sono espresse nella seconda linea temporale del racconto, che interseca la prima e la riflette come uno specchio deformante.

Providence

Pensò che la bellezza del mondo nascondeva un segreto, che il cuore del mondo batteva ad un prezzo terribile, che la sofferenza e la bellezza del mondo crescevano di pari passo, ma in direzioni opposte, e che forse quella forbice vertiginosa esigeva il sangue di molta gente per la grazia di un semplice fiore.

Cormac McCarthy, Cavalli selvaggi

La seconda linea temporale, ambientata nel 1939, procede parallela alla prima lungo tutto il racconto e costruisce con questa una interazione feconda, arricchendo i personaggi e definendone le motivazioni nel corso della lettura. Vitrano sceglie di non usare artifici visivi per definire le due linee temporali, mantenendo uno stile omogeneo che serve a legare più strettamente i due piani, introdotti solo da didascalie, e dove il passaggio frequente tra i periodi viene mostrato direttamente nel decadimento degli ambienti e nell’invecchiamento dei volti.

Così, nel 1939, un maturo Hazael Sullivan, ora diventato detective, torna suo malgrado a Salinas per risolvere un caso di omicidio di cui, in qualche modo, intuisce già il colpevole. Ad accoglierlo è Lucius Drake, lo sceriffo della cittadina nonché suo vecchio amico e mentore, avido lettore di romanzi e dispensatore di perle di saggezza. Bilotta rende bene il senso di desolazione di questo ritorno, con le consuete spiegazioni narrative ben inserite all’interno di dialoghi secchi e fluidi.

Le due linee temporali si intrecciano e si specchiano una nell’altra, creando parallelismi e contrasti imprevisti. Così anche Isaac, che in gioventù era per Hazael il perfetto esempio di moralità e bontà d’animo, da adulto ne è diventato il doppio negativo, trasfigurato anche fisicamente in un mostro. La sua casa, disordinata e piena di libri, ne rivela il profilo di uomo ossessionato. Tra i testi si riconosce Le memorie del sottosuolo di Fëdor Dostoevskij, altro romanzo che mischia passato e presente per riflettere sul male e le sue conseguenze. E forse proprio da una citazione dello scrittore russo, tratta da Delitto e castigo, deriva il titolo di questa storia: “A tutto si abitua quel vigliacco ch’è l’uomo”.

I vigliacchi personaggi di questa storia, invecchiati e sconfitti a seguito della Grande depressione, si muovono così in una Salinas ormai ridotta a città fantasma dopo la morte di Providence, la donna che nel passato del 1918 si era comprata mezza città, salvando così i cittadini dalla rovina, secondo alcuni, o rendendoli tutti schiavi, secondo altri. Il nome Providence è noto ai più per essere il luogo di nascita di Howard Philips Lovecraft ma anche di Cormac McCarthy, altro scrittore di frontiera e acuto indagatore del male e della violenza insita nell’uomo, in titoli come Non è un paese per vecchi, La strada e Meridiano di sangue.

La riflessione sul male di Bilotta trova compimento nella descrizione di questa donna che rifugge i classici stereotipi da cattivo western: una figura sfaccettata capace di produrre un male più concreto, intaccato di paura e da senso di colpa, ma non per questo meno pericoloso. Una donna duplice, che è al contempo carnefice e vittima, madre e assassina, la cui morte è destinata non solo a ripercuotersi economicamente su tutta la comunità, ma a produrre altre vittime, altre morti come la sua.

Yoknapatawpha

Ci vogliono due persone per farti, e una per morire. È così che il mondo finirà.

William Faulkner, Mentre morivo

Lucius Drake, lo sceriffo di Salinas, pare l’unico personaggio di questa storia che rimane fedele a se stesso. Anche in lui la passione per la letteratura rivela un carattere ossessivo, senza però farlo cadere nella rassegnazione. Contrariamente a Job Sullivan – il padre di Hazael, la cui follia è talmente radicata da fargli credere di vivere a Yoknapatawpha, la città immaginaria dei romanzi di William Faulkner – l’ossessione di Lucius per i libri è ciò che lo fa sopravvivere e lo rende coraggioso, come si evince nel finale dalla citazione di un altro epico cantore della grande depressione, John Fante.

La presenza di Faulkner rimane però preponderante nei personaggi di questa storia, non solo nel folle Job: tutti i vigliacchi abitanti di Salinas sembrano vivere in un mondo immaginario, costruito a misura delle proprie paure, dove il peccato è relegato a pochi, mostruosi colpevoli, oppure nascosto sotto il pavimento, come le sigarette e gli abiti succinti delle giovani vittime degli omicidi, vissuti dai più quasi come una pestilenza o una colpa biblica.

Lucius Drake, nel 1918 come nel 1939, è l’unico a prodigarsi per salvare i più giovani dando loro una cultura, un’educazione che possa farli uscire dal loro destino. Ed è forse questa la conclusione più ottimistica di questa storia cupa e profonda: solo le nostre ossessioni, come la letteratura, possono salvarci; poiché non smettono mai di parlarci, possono renderci un po’ più forti, un po’ meno dannati o vigliacchi.

Quelli che vale la pena di amare veramente sono quelli che ti rendono estraneo a te stesso. Quelli che riescono a estirparti dal tuo habitat e dal tuo viaggio, e ti trapiantano in un altro ecosistema, riuscendo a tenerti in vita in quella giungla che non conosci e dove certamente moriresti se non fosse che loro sono lì e ti insegnano i passi i gesti e le parole: e tu, contro ogni previsione, sei in grado di ripeterli.

John Fante, Chiedi alla polvere

Abbiamo parlato di:

Le storie #42 – La terra dei vigliacchi

Alessandro Bilotta, Pietro Vitrano

Sergio Bonelli Editore, marzo 2016

110 pagine, brossurato, bianco e nero – € 3,80