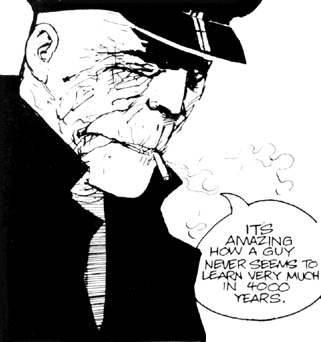

“Dopo quattromila anni fai schifo, il tempo corre, improvvisamente ci sono un sacco di dei con le facce da cadaveri che cercano di chiudere in fretta i loro conti in sospeso”.

Una faccia da morto (Deadface, appunto, come il titolo iniziale della storia) increspata di rughe, emblema della vecchiaia e del decadimento. È la prima cosa che vediamo in Bacchus, opera di Eddie Campbell che Renato Pallavicini dell’Unità ha sintetizzato come “una Pulp Fiction ambientata sull’Olimpo”. In un contesto fatto di bettole, carceri, sparatorie, belle donne, il decrepito personaggio si presenta come “il dio della bisboccia“, invecchiato dal “troppo vino, donne e bagordi”. Inizialmente lo vediamo animato dal desiderio di vendetta nei confronti dell’ex eroe Teseo, divenuto uno spietato boss malavitoso, e del suo socio Pupilla Kid, lo stravagante figlio di Argo dai Cent’occhi.

L’idea di fondere uno stile molto personale, semi-autobiografico (come il precedente Alec, incentrato sulle vite dei tipici frequentatori di pub) con i fantasiosi personaggi della mitologia greca ha portato l’opera ad avvicinare universale e quotidiano, passando dall’impietosa presa in giro della commedia umana, a divagazioni filosofiche sulla percezione della realtà, degli schemi e delle degenerazioni sociali, del tempo, e di Dio. Eppure questo cocktail è nato per caso, con esigenze commerciali, come racconta lo stesso autore:

“Dopo qualche anno passato a realizzare fumetti sulla semplice realtà quotidiana mi resi conto che se avessi voluto guadagnare il necessario per vivere avrei dovuto concepire qualcosa di più grande, cosmico, mitologico. Ma, allo stesso tempo, volevo che fosse radicato nella realtà, così resi il dio Bacco un ubriacone mangiato dalle tarme… e tutti gli altri dei erano morti. Questa è la sua semplice premessa. Così inizia come una grande idea, ma in un giorno o due, cercando di lavorarci, ho buttato già qualcosa di semplice e onesto (…)”

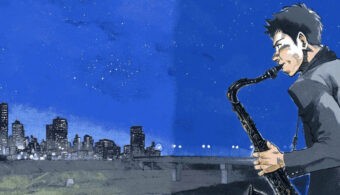

Campbell ricavò dagli stessi miti le motivazioni personali e le interazioni tra i vari personaggi, ma dopo un inizio molto sanguinario e violento, i rari momenti d’azione diventarono sempre più esagerati e parodistici. Il punto di partenza e quello di arrivo della trama si trasformarono in un percorso molto ampio, un susseguirsi di esperienze e peregrinazioni in cui le riflessioni scambiate dai personaggi, le loro gustose chiaccherate e divagazioni, diventano più importanti. Come ricordato più volte nella dotta prefazione dell’amico Neil Gaiman, nonché all’interno della storia stessa, c’è un legame particolare tra il gusto della narrazione che pervade l’animo umano e la figura del Bacco-Dioniso dei miti, a cui nei tempi antichi si dedicavano gare di canto e recitazione che fecero da preludio all’invenzione della tragedia. Altrettanto importante è il tema del viaggio. In realtà, si tratta più propriamente di un eterno gironzolare tra un pub e l’altro, prima per le vie cittadine e poi per le isole del caldo Mediterraneo, nella miniserie In giro per le isole con Bacchus, in cui si sente molto dell’amore nutrito per Milton Caniff e le ambientazioni esotiche che inseriva nelle strip sindacate.

Il disegno che Campbell predilige è uno stile tagliente, incisivo, in cui le macchie d’inchiostro sembrano quasi prendere vita. Un susseguirsi di segni spezzati, graffianti, ritagli di retini letraset per i toni grigi e per arditi mosaici surreali, pennellate di bianco. Mentre nel successivo From Hell lo stile dell’autore si amalgama al lavoro di ricerca sugli illustratori ottocenteschi, in Bacchus è diretto e incisivo come l’autore e i temi della storia, caratterizzato da un’indole indisciplinata che forse nasconde una forte devozione per il bianco e nero semplificato ed espressivo degli autori storici delle strip sui giornali (ipotesi che certe variazioni di stile caricaturali all’interno delle tavole sembrano confermare).

Altra cosa che rafforza l’apparenza improvvisata e disordinata dell’opera è il ricorso frequente a collaboratori, pur sempre all’interno di una forte unità dello stile complessivo.

Tra gli aiuti più frequenti nel disegno si possono citare Ed Hillyer, Pete Mullins, April Post, e ospiti come Steve Bissette e Dylan Horrocks (rispettivamente in In Giro per le Isole con Bacchus e in Le mille e una notte di Bacchus), mentre sul versante scrittura Wes Kublik ha aiutato Campbell a sceneggiare parecchi episodi, e in Le Mille e una notte di Bacchus troviamo anche storie di Daren White e Marcus Moore, quest’ultimo collaboratore accreditato anche nel finale.

Un sorso dopo l’altro

Bacchus e Theseus inizialmente si muovono in maniera simile: il dio del vino si trascina da un posto all’altro del mondo, ospite-parassita di fedelissimi e amici di antica data, e anche Theseus compie varie peregrinazioni, seducendo e spesso abbandonando al loro destino le donne che si innamorano di lui. Ma mentre per Bacchus l’odio iniziale cede il posto a ritmi di vita sempre più lenti, pacifici e riflessivi, in una sorta di poetica del piacere viscerale, umano e sincero quanto effimero, la ricerca di Theseus lo porterà sempre più distante dall’umanità.

Vi è poi un contorno di personaggi decisamente folli: il principale è Pupilla Kid, che nel corso della storia diviene l’unico vero amico di Theseus. A volte raffinato, risoluto, pieno di risorse, altre volte infantile e capriccioso come un bambino, dotato del potere divino supremo e unicamente interessato a usarlo per divertirsi. C’è poi Simpson, seguace di Bacchus, una strana figura di collezionista, ossessionato dal preservare e centellinare i piaceri (“La mia mente è un espositore per le bellezze del mondo”) che si ritrova nell’Ade per errore, e che sperimenta una delle visioni più tragiche e terrificanti ideate nel fumetto: un’oltretomba in perfetto stile ellenico, in cui l’esistenza continua in un tempo dilatato e insopportabile. In Gli dei del Business entrano in scena i Telchini, figure primordiali del pantheon greco, depositari di segreti corporativi artigianali, come i Ciclopi. Essi potrebbero essere definiti i veri personaggi negativi della storia e rappresentano, in chiave fantasiosa-mitologica, l’ipocrisia del capitalismo che auto-alimenta sé stesso e la brutalità dei giochi di potere, affidata unicamente al caso e alla violenza.

L’ironico decostruttivismo di Campbell lo porta alla geniale e amara invenzione della Sanguisuga dello Stige, una creatura che esiste solo per assorbire potere, passivamente, senza una vera gioia, né sentimenti, ed è accomunata, per personalità, ai più impersonali oggetti di uso comune. Di essa si impossessano nuovi dei che ragionano soltanto in base a schemi elementari di profitto sempre crescente, che porta a teorizzare la creazione di deliri di folla per prodotti di cui in realtà nessuno ha bisogno.

L’autore scozzese esamina la prospettiva del nemico di Theseus che vede tagliarsi la testa, a cui, tra le righe sembra venir negata perfino la possibilità che esista un paradiso. Nel fumetto sono trasfuse una serie quasi infinita di esperienze diverse, come un bizzarro collage, a volte perdendosi nel fascino stesso della divagazione. Le località visitate vanno dall’Honduras allo Yorkshire, dalla Sicilia alle isole greche. In giro per le isole con Bacchus è un monumentale zibaldone di piccoli bozzetti da viaggiatore, aneddoti e piccole avventure tra il curioso e lo stravagante. Assieme a Le mille e una notte di Bacchus adotta la dimensione narrativa perfetta per le creature di Campbell: la collezione di storie brevi, dagli argomenti più disparati, che possono spaziare da riadattamenti di leggende irlandesi, alla storia della coltivazione della vite.

Un sorso dopo l’altro, attraversiamo l’intera cultura umana. Il soggetto di una pittura vascolare può diventare occasione per esplorare il lato oscuro dell’infanticidio nascosto nei miti, le già citate connessioni tra la vita nei campi e l’invenzione del teatro classico, la parentela tra le idee dei più geniali filosofi greci antichi e la scienza moderna, la vitalità delle popolazioni greche moderne, uomini leggendari che beffano la morte e leggende viventi beffate dalla stessa. La civilizzazione e gli oggetti, gli orpelli, fanno dimenticare all’uomo la sua natura più sincera, fino all’autolesionismo (vestirsi bene è associato al male e alla corruzione). C’è la rievocazione del Decameron su un’isoletta, con Bacchus e alcuni nuovi giovani seguaci, in cui vengono raccontate storie bizzarre come quella della dea Callipygia, una sorta di rievocazione della teoria sul matriarcato e l’evoluzione sociale in chiave biologico-scientifica. Infine, c’è uno splendido racconto sul Minotauro in chiave borgesiana, in cui la figura del mostro viene analizzata in tutte le sue componenti ridicole, goffe e incapaci di comprendere la realtà, con Theseus nell’ambiguo ruolo di colui che dona la pace, in parallelismo con altre scene simili che lo vedono protagonista.

Il bicchiere della staffa

In Re Bacchus assistiamo a una sorta di satira sui governi e sulle utopie, con il piccolo pub frequentato da Bacchus e dai suoi amici che decide di dichiararsi stato indipendente, collassando ben presto sotto la guida di un gruppo di incapaci intellettuali anarchici. Il pub diventa scenario in cui si esibiscono una colorita serie di bozzetti satirici sul fumetto: una parodia di John Costantine, gli amici Neil Gaiman e Alan Moore, raffigurati nei loro aspetti più plateali, Dave Sim che mette in campo la sua misoginia picchiandosi con una donna, e tanti altri momenti irriverenti sui cliché dell’universo editoriale, mettendo sotto i riflettori anche le chiacchere di bottega e i personaggi di secondo piano.

L’ultimo incontro tra Bacchus e Theseus, a condizioni mutate per entrambi, ma sempre ugualmente distanti.

A proposito della conclusione della sua lunga saga, Campbell ha affermato:

“In realtà non finisce realmente, si esaurisce con fatica verso una speranza, piuttosto che giungere a una conclusione. Penso che tutte queste cose siano la vita. La vita non si conclude con tutti i finali ordinatamente legati assieme in una perfetta e bellissima nota. La vita si esaurisce con un mormorio, un gorgoglio, una caduta e un tonfo secco. Si esaurisce, lentamente si dissolve nel nulla”.

Bacchus si rivela un condensato di emozioni, riflessioni, esperienze. Un flusso di coscienza difficilmente riassumibile a parole. Esattamente come la vita.

Riferimenti:

Il blog di Eddie Campbell: eddiecampbell.blogspot.com

Il sito di Edizioni BD, editore italiano della saga di Bacchus: www.edizionibd.it