Tutti hanno avuto una favola preferita della buona notte. Non si tratta solo di qualcosa di utile ad agevolare il sonno: una favola è una finestra aperta su un mondo altro che, mentre sostiamo nella vulnerabile soglia del dormiveglia, ha il potere di risucchiarci proprio come un sogno. O come un incubo. Delle favole, infatti, si ricordano solitamente le cose più luminose: i castelli, le principesse, la magia, il lieto fine. Eppure, la maggior parte delle favole, nella loro forma originaria e non alterata da successivi adattamenti, presenta anche un lato ben più oscuro: sacrificio, violenza, inquietudine.

Non credo sia un caso che la scrittrice Ana Maria Matute considerasse fondamentali nella sua formazione le opere dei fratelli Grimm e di Christian Andersen, tanto da dedicare loro una delle sue opere più celebri, il Dimenticato Re Gudù. Così come forse non è un caso che, leggendo i bambini tonti, si abbia l’impressione di essere trascinati nel fondo di quella stessa inquietudine, quella che affonda le radici in un luogo lontano, luminoso e oscuro assieme: la nostra infanzia.

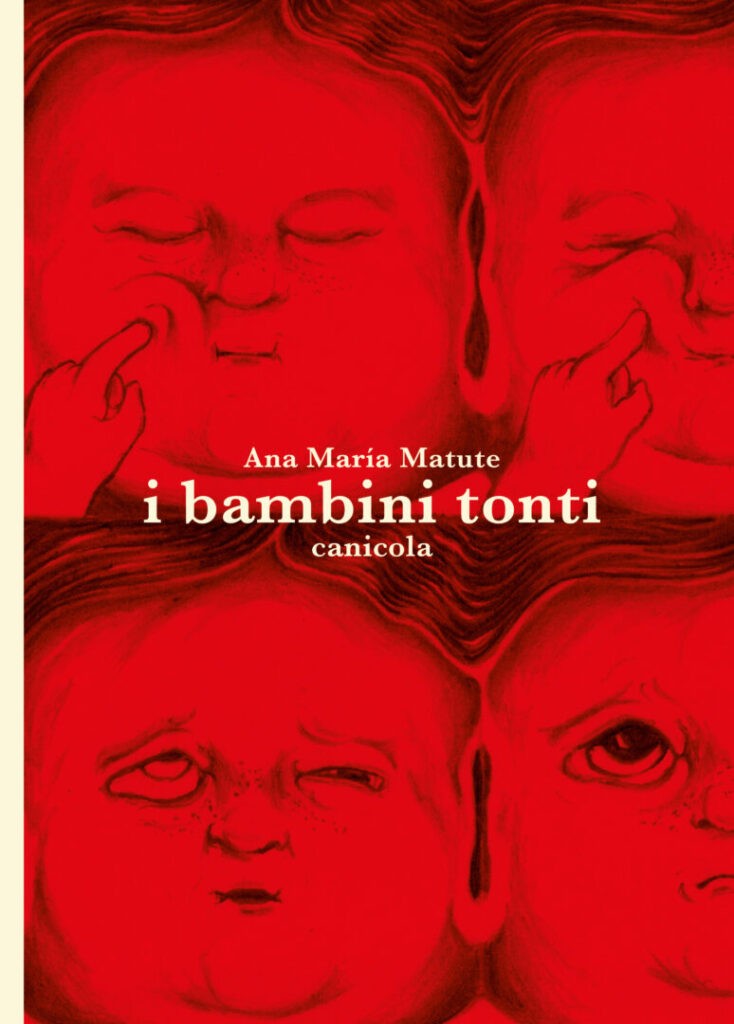

Ana Maria Matute, tra le maggiori scrittrici spagnole del dopoguerra, scrive questi racconti di getto, dove capita, in attesa dal dentista o seduta ad un caffè, prima che questi vengano effettivamente raccolti per essere pubblicati. La loro diffusione sarà però ostacola dal regime franchista, che li condanna in quanto opere che offrono un ritratto non rispettoso dell’età infantile. Canicola ne propone adesso una riedizione arricchita da una serie di racconti a fumetti ispirati alla raccolta, realizzati da diversi artisti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna: l’immaginario oscuro e ostico di Matute prende così vita anche attraverso un’interpretazione grafica coerente, che ne rispetta non solo i temi, ma anche i toni e lo spirito.

I protagonisti dei brevi racconti sono una schiera di bambini emarginati, incupiti, maltrattati. Bambini “cattivi”, perché non fanno ciò che viene loro ordinato; bambini “tonti” perché stupidi e sciocchi agli occhi degli altri. Leggendo i racconti di Matute, però, emerge con chiarezza come il vero leitmotiv della raccolta, il vero denominatore di questa schiera di piccoli protagonisti, sia un altro: la loro diversità. L’anormalità, la distanza dall’ordinario, è infatti la cifra più profonda che caratterizza quest’orda di personaggi; non a caso il racconto L’altro bambino si apre proprio così: “Quel bambino era un bambino diverso”. Spesso la loro anomalia è visibile, riconoscibile come un segno di cui non è possibile disfarsi: a volte sono troppo piccoli, deperiti; altre troppo grassi, e per questo oggetto di scherno; alcuni hanno la gobba, altri orecchie grandi. Talvolta, invece, la loro è un’anomalia più sottile, nascosta: come nel caso de Il bambino che non sapeva giocare o del Il bambino che aveva sete.

I bambini di Matute si portano così dentro o addosso i marchi di un destino mortifero, a cui non pare possibile sfuggire: tutto si muove sempre fatalmente verso un epilogo crudele, a cui il lettore assiste inerme, alienato dalla scrittura asciutta e concisa di Matute. Come nelle favole, infatti, i racconti sono poveri di riferimenti spaziali e temporali, così come i bambini non hanno spesso nomi: a identificarli è solo la peculiarità che li rende diversi, che diviene l’unico tratto veramente distintivo ed anche ciò che ne determinerà spesso il tragico destino. Queste storie accadono così ovunque e in nessun luogo, in un tempo che appare tanto vicino quanto lontano, come vicina e lontana può apparirci l’infanzia: tale mancanza di coordinate è fondamentale nell’accentuare dei racconti non solo l’aspetto fiabesco, ma anche la loro universalità.

Ciò che emerge è infatti un ritratto spietato dell’infanzia, ma anche coraggioso nel suo desiderio di scavare in ciò che per molti potrebbe essere disturbante o preferibilmente evitabile. Verrebbe infatti spontaneo credere che i bambini tonti siano costretti a scontrarsi con “sentimenti da grandi”: solitudine, rabbia, isolamento. Ma davvero questi sentimenti sono sconosciuti dall’età infantile? In verità, Matute porta alla luce, attraverso i suoi racconti estremi ed orrorifici, una più scomoda verità: l’isolamento che caratterizza in maniera inevitabile tale fase della vita. Nessuno di noi ricorda infatti esattamente com’è stato essere bambini: quali erano i nostri profondi pensieri, le nostre più profonde e irrazionali paure. Crescendo le interiorizziamo e le portiamo con noi, impariamo a superarle o a sopprimerle, ma non sapremo mai più davvero come sia stato viverle: l’età adulta è un punto di non ritorno, e i bambini sono soli al di là di quel confine. L’incomunicabilità diviene così uno dei punti centrali della raccolta: i bambini tonti sono soli perché nessuno li comprende, nessuno è capace di ascoltarli davvero. Gli adulti appaiono come figure fantasmatiche, che offrono talvolta povere e banali risposte, incapaci di decodificare il mondo infantile, di ricordarne i più arcaici e profondi significati. L’infanzia appare così come un labirintico regno dimenticato, fatto di luci ma soprattutto di ombre: un mondo oscuro di cui però questi bambini sono gli unici profeti, in grado di avvertire piani della realtà che agli altri restano sigillati. Ricorrenti, ad esempio, sono gli elementi naturali (l’albero, il fango, la terra), con cui spesso i bambini conoscono un certo grado di fusione, spaventosa ma anche affascinante: manchevoli di affetto e di un reale contatto col prossimo, finiscono per trovare nella controparte naturale una continuazione del proprio essere, una sorta di necessaria completezza; anche in questi casi si tratta di epiloghi amari, in cui però la morte appare avvolta anche da un’aura rigenerante, capace nonostante tutto di restituire finalmente la pace agognata.

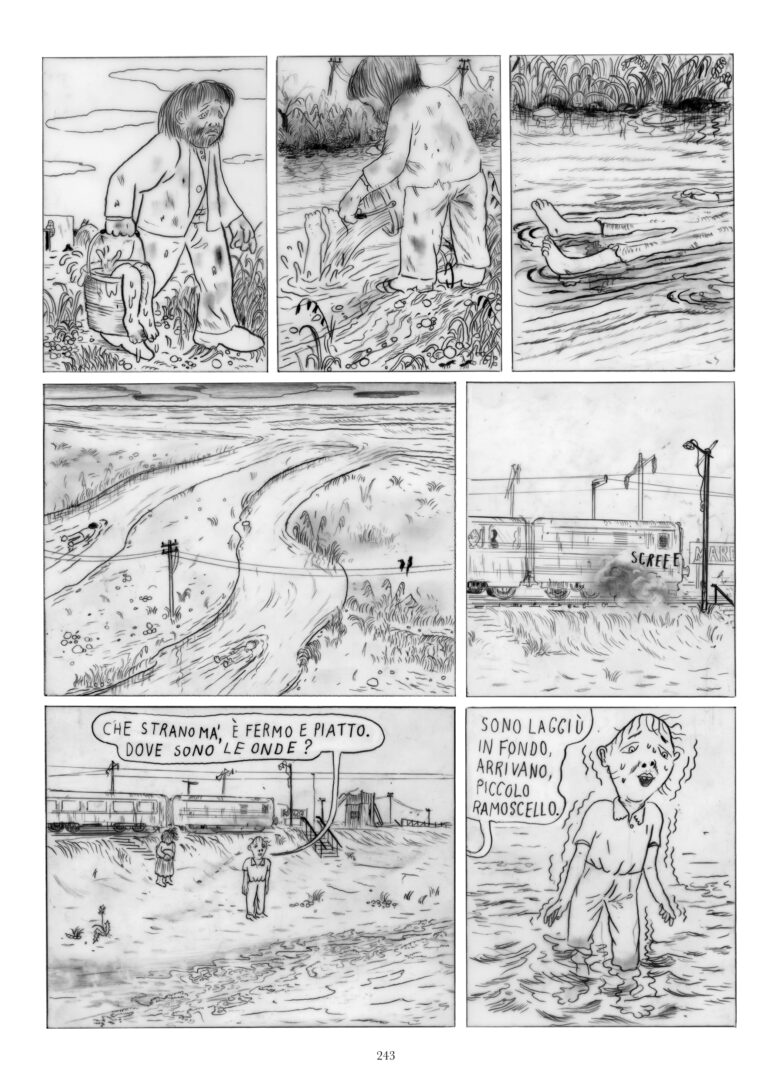

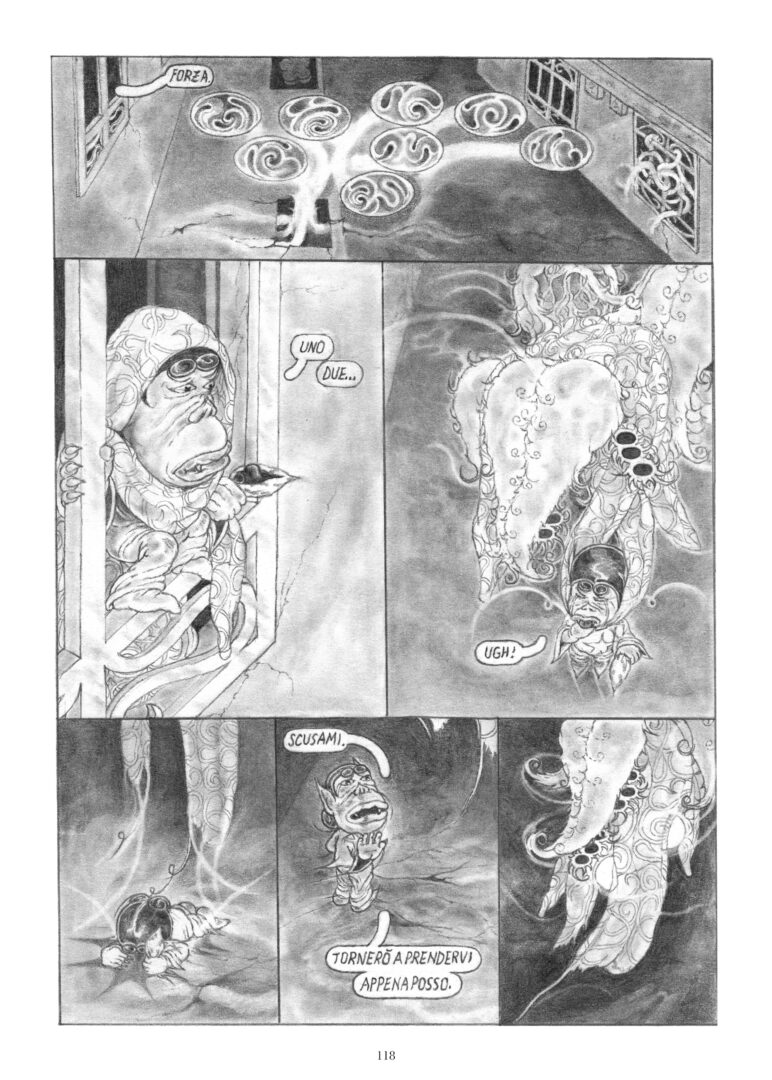

Questi elementi vengono resi efficacemente nei dieci fumetti che compongono il volume, che permette di immergersi in tali narrazioni grafiche dopo la lettura dei racconti, offrendo anche una stimolante comparazione tra i due medium. Le dieci storie sono infatti frutto del libero adattamento dei racconti, talvolta mescolati tra loro. Una delle prime cose da evidenziare è come tali fumetti, pur presentando stili grafici ovviamente diversi, presentino comunque una certa apprezzabile uniformità, che restituisce al lettore l’impressione di non essere davvero mai uscito dalla gabbia claustrofobica dell’immaginario di Matute. Ad offrire tale uniformità è in primo luogo la scelta comune della grafite: le varie sfumature di grigio (talvolta più delicato, come in Ossa di legno di Alberto Falco, altre più scuro e marcato come in Crapa pelada di Emma Segat) e l’assenza totale di colore restituiscono in maniera efficace la cupezza dei racconti, senza lasciare scampo al lettore. Inoltre, seppur in modo diverso l’uno dall’altro, tutti i fumetti presentano un certo grado di primitivismo, evidente talvolta nella ricerca di un’estrema essenzialità, come nel caso di Sciroppo al caramello che brillava di Matteo Braghin, talvolta nel rifiuto di un layout rigido della tavola, a favore di una sua esplorazione libera e più istintiva, come nel caso di Ossa di legno. Nasce così un contrasto senza dubbio interessante tra tali tratti istintivi e infantili e la crudezza spietata del materiale narrativo: un contrasto che rafforza efficacemente il senso di straniamento e di angoscia che Matute restituiva attraverso il suo stile scarno e alienante.

Interessante è anche notare come le varie anomali dei bambini tonti vengano raccolte e rielaborate graficamente dai diversi autori, che li trasformano in piccoli esseri a metà strada tra il magico e il mostruoso, com’è evidente ad esempio ne L’invidia delle formiche di Riccardo Fraccascia; corpicini spesso consunti e emaciati, oppure grotteschi nel loro aspetto quasi plastico, come se si avesse a che fare quasi con delle bambole, come nel caso de L’ultima notte di Sara Antimi. Nel caso, invece, di Tornare non è come restare di Ivalù Chantal, la trasformazione è completa: vediamo così una creatura quasi aliena dalle elfiche orecchie a punta e tratti che ricordano quelli di un orco. Non è solo il modo in cui questi personaggi si presentano: la loro veste grafica è anche e soprattutto il modo in cui si percepiscono e vengono percepiti, nella loro irrimediabile diversità, che li rende soli ma anche unici. Fondamentale, quindi, è anche l’utilizzo del body horror, per sottolineare da un lato tale unicità ma dall’altro anche enfatizzarne l’aspetto inquietante e orrorifico: i corpi dei bambini tonti, le loro deformità e anomalie, diventano quindi il modo migliore per restituire graficamente la loro essenza interiore, la loro condizione di estranei sulla terra. Anche gli elementi spaziali sono scarni ed essenziali, coerentemente alla struttura favolistica dei racconti, tranne nei casi in cui giocano un ruolo importante nella trama, come nel caso di Dentro la gabbia di un dromedario di Diandra Cannata, in cui infatti particolarmente rilevanti sono le giostre e il circo in cui la storia prende vita.

Emerge poi anche quella già citata fusione tra i protagonisti e gli elementi naturali, resa graficamente in diverse maniere: in Toc Toc Toc di Michelangelo Seta, ad esempio, una rigida sequenza segue il protagonista impantanarsi all’interno di una sorta di palude, nel tentativo di seguire il suo cane. Le erbacce ed i rami lo inglobano proprio come una gabbia, lo assorbono fino a trasportarlo in acqua, dove il bambino soccombe: nelle ultime tavole le parti del suo corpicino si fondono con l’ambiente, indistinguibili solchi nell’acqua, fino a sparire nel buio delle profondità, come se non fossero mai state lì. Ancora, nello sviluppo del racconto, osserviamo un altro bambino, malato ed emaciato, accorrere verso il mare come spinto da un desiderio primigenio e inarrestabile. Alle opposizioni della madre, che lo ammonisce perché il viaggio è troppo lungo per le sue condizioni, il piccolo risponde solo assertivamente “Voglio vedere il mare”. L’acqua, così come farà l’albero in un differente racconto, scatena una forza attrattiva irrazionale e quasi magica, come un incantesimo che spinge i bambini verso il loro destino di morte ma anche di liberazione. “Il mare, che cosa strana! Cresceva, diventava blu, viola. Gli arrivò alle ginocchia. Poi, alla cintola, al petto, alle labbra, agli occhi. Allora, gli entrò negli orecchi l’eco lunga, le voci che chiamano lontane. E negli occhi, tutto il colore”: così infatti scrive Matute nel racconto a cui la storia a fumetti è principalmente ispirata.

In maniera coerente, tali racconti a fumetti riescono quindi ad offrire interpretazioni originali ma allo stesso tempo calzanti di quella “oscurità splendente” di cui Matute parlava nelle sue interviste (il volume è infatti arricchito anche di un’interessante “intervista impossibile” all’autrice, realizzata elaborando le varie risposte fornite da quest’ultima nel corso degli anni). Un’oscurità che i bambini tonti sanno navigare, perché forse non meno oscura del mondo reale, quello fatto anche di persone insensibili e crudeli e di ingiustizie troppo grandi da affrontare: un’oscurità in cui si è capaci di essere solidali anche con il demonio (come accade nello splendido Il bambino che era amico del diavolo e nel suo altrettanto valido adattamento Il demonio è più triste di me di Alice Bertolini), perché in quell’essere odiato da tutti si riconosce la propria di solitudine.

I bambini tonti ci ricorda però che tutti abbiamo attraversato quel regno dimenticato una volta, che tutti abbiamo pensato che l’acqua o l’albero fossero cose vive, in grado di trascinarci verso altre realtà: e nei meandri più profondi di noi stessi, resiste di quei bambini forse l’ombra sbiadita, come ciò che rimane al mattino di un sogno. E forse, ciò che sintetizza tutto questo meglio di altro, sono le parole forti e calzanti della stessa Matute: “Dico e ripeto sempre che il bambino non è un futuro uomo, è l’uomo a essere ciò che resta del bambino”.

Abbiamo parlato di:

I bambini tonti

Ana Maria Matute, AAVV

Traduzione di Francesco Satta

Canicola, 2025

264 pagine, bianco e nero – 20,00 €

ISBN: 9788899524791