Prospettiva di lettura: una piccola premessa leale

Da decenni le statistiche segnalano movimenti migratori che coinvolgono popoli e nazioni: scenario sovranazionale che le politiche degli Stati rubricano a problema di ordine pubblico. L’Unione Europea patisce sicuramente la propria frammentazione politica, che risulta nell’assenza di una visione strategica, ma in generale una simile lettura della questione nutre atteggiamenti xenofobi, che a loro volta alimentano politiche populiste, spesso in cerca di un capro espiatorio per la diffusa incapacità nella gestione della cosa pubblica. Il facile corso di una simile agenda fa leva sull’anonimità dei protagonisti: statistiche e grafici annullano l’umanità e allora diventa necessario trovare vie per far sì che ogni cifra sia letta come una persona che pesi sulla coscienza e cambi la percezione di ciò che è in gioco.

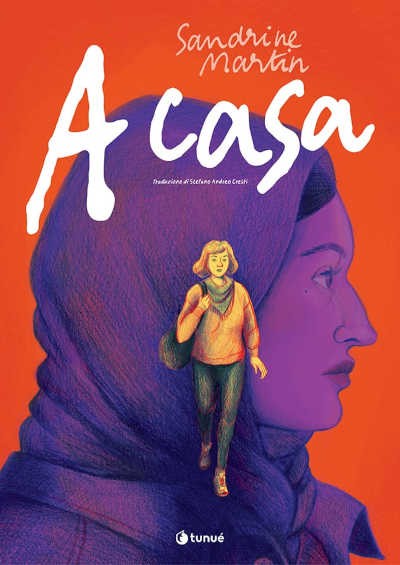

A casa di Sandrine Martin è un elemento di questa lotta per portare l’umanità nel dibattito rafforzandone la posizione, e la lettura qui proposta è inscritta in questa prospettiva.

Vita quotidiana in cerca di uscita

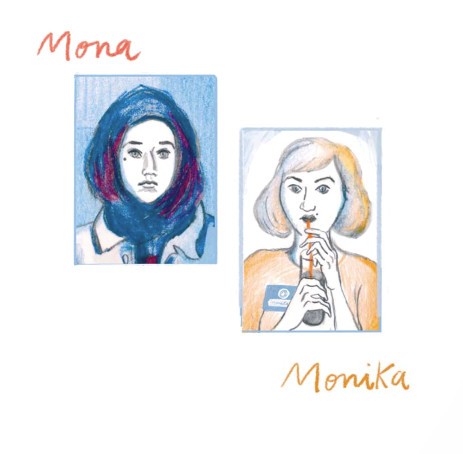

A casa racconta le vicende di Mona e Monika, rispettivamente un’ingegnera siriana, arrivata in Grecia e in attesa di muoversi verso la Germania, e un’infermiera ostetrica greca, che si trasferisce da un’organizzazione non governativa ad un ospedale pubblico. Entrambe vivono con un marito in difficoltà e si devono confrontare con la di lui famiglia. Le due esistenze si intrecciano e, date le affinità, entrano rapidamente in risonanza, così che il loro confronto diventa un elemento di primo piano nella lettura.

Il racconto di A casa tiene ai margini gli aspetti più tragici delle traversie di Mona, quelle vissute nelle sue peregrinazioni attraverso la Turchia, l’Egeo e nei campi profughi, ai quali vengono dedicate poche vignette, che fanno emergere l’orrore della situazione tramite l’understatement nella resa delle situazioni più drammatiche. Così, la presenza dei cadaveri di un adulto e un bambino abbandonati lungo una strada innevata è resa come caso ordinario, senza alcuna aggettivazione patetica, testuale o visiva: è un piccolo gruppo scuro raccolto su sé stesso, in basso a destra in un’immagine che mostra una strada in prospettiva centrale: lo sguardo cerca la speranza e il futuro, tentando di tenere lontano il presente e il pericolo.

Protagonista del racconto è la lotta giorno per giorno delle due donne per ricostruire la propria vita, una affinità che le avvicina e nutre il loro dialogo e lo loro scelte. È una lotta, la loro, vissuta attraverso il confronto con i ricordi e la messa in discussione del proprio presente, che sentono, prima ancora che tragico o definitivo, come dissonante rispetto al proprio spirito. Niente di eroico, niente di epico: la vita giorno dopo giorno, dubbio dopo dubbio, discussione dopo discussione; trascorsa fra le pareti domestiche, in una tenda, in un appartamento occupato, nella camera di un ospedale, in un ufficio.

Le pagine rendono il senso di ordinarietà di ogni evento – anche dei più terribili (la fuga dalla Siria) o umilianti (l’impiegata che non guarda mai in viso Mona e il compagno Suleiman, la crisi di Monika a casa dei suoceri) – grazie a una tricromia che usa blu e rossi sempre in tonalità spente (Fig. 3), composizioni di tavola equilibrate, un dinamismo molto contenuto nelle singole immagini e un’alta leggibilità delle espressioni e delle emozioni dei personaggi, grazie alla resa dei volti attraverso pochi tratti. Ma, soprattutto, a definire un’atmosfera di vita ordinaria è la quasi totale assenza di tensione narrativa delle scene, che cresce piuttosto, poco a poco, dall’accumulo stesso delle situazioni e degli eventi, che svelano via via le speranze, i dubbi e le decisioni delle due protagoniste. Il movimento e il ritmo del racconto è quindi quello dato dalla sequenza delle scene, che sono numerose e brevi, e non dall’azione in esse contenuta.

Storie di donne

A casa racconta la storia di due donne e il racconto resta costantemente concentrato su di esse: sono sempre in scena e tutto ciò che appare sulla pagina concorre alla definizione delle loro vicende. Di loro conosciamo i pensieri, i timori, i dubbi, le speranze, mentre di qualsiasi altro personaggio solo le parole e alcuni gesti. Ad accomunarle è il desiderio di “qualcosa di meglio”, di quello che il mondo attorno a loro pare aver deciso per loro; un mondo, mostra il racconto, le cui regole sono determinate da una struttura di potere maschile.

In A casa, i personaggi maschili impersonano i vincoli e le costrizioni di quella struttura: pur nella pressoché costante marginalità e stolidità, infatti, sono mostrati agire in modo da limitare la libertà delle due donne. Ecco la catatonia di Suleiman – quasi uno stress post-traumatico -, l’atteggiamento passivo aggressivo di Christos (marito di Monika), che non riesce a trovare un lavoro, salvo poi accogliere la proposta di un’azienda tedesca e accettare di trasferirsi – senza di fatto consultare la moglie, quasi fosse una fuga -, ecco la violenza dell’uomo che in ospedale schiaffeggia la moglie perché, dopo il parto, non si copre il volto. La panoramica che scorre di fronte al nostro sguardo offre insomma una sequenza di personaggi maschili il cui comportamento risulta limitare l’espressione delle personalità dei personaggi femminili con i quali interagiscono. Mentre questi si confrontano con le trasformazioni e cercano di capirle, addirittura di usarle per cercare sé stesse, quelli maschili mostrano una generale ottusità, inettitudine e insensibilità, una profonda incapacità di affrontare il cambiamento. E l’insistenza del confronto fra i comportamenti di Mona e Monika da una parte e Suleiman e Christos dall’altra indica che la crisi di questi ultimi si nutre anche della perdita del ruolo di procacciatore di sicurezza economica e sociale.

Il progetto EU Border Care

A casa è stato pensato e realizzato da Sandrine Martin in collaborazione con un gruppo di antropologi dell’Università di Jussieu Marie Curie, nell’ambito del progetto EU Border Care, finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca e guidato da Vanessa Grotti. Come racconta l’antropologa Cynthia Malakasis nella postfazione, la vicenda di Mona è costruita rielaborando le testimonianze di cinque donne siriane, che hanno partecipato alle ricerche sul campo. La ricercatrice illustra poi la propria esperienza, la situazione generale dei rifugiati in Grecia e alcune particolarità anche dei rapporti fra i vari gruppi nazionali, cosicché queste pagine conclusive non solo offrono il contesto e il processo attraverso il quale è nato il fumetto ma aprono anche una finestra sul fenomeno della migrazione che evita semplificazioni e generalizzazioni.

La gestione del flusso migratorio sta da tempo mettendo alla prova tanto la coordinazione fra le nazioni europee quanto le culture sociali e politiche delle singole comunità nazionali. Un tratto particolarmente significativo è dato dalle modifiche legislative e dalle interpretazioni delle leggi esistenti per affrontare la questione. Le fonti in rete sono molteplici e con aggiornamenti pressoché quotidiani.

Riguardo alla situazione in Grecia, segnaliamo un appello comune di un gruppo di ONG; in generale, per cercare dati sul fenomeno, è particolarmente utile il sito dell’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Abbiamo parlato di:

A casa

Sandrine Martin

Traduzione di Stefano Andrea Cresti

Tunué, 2021

208 pagine, brossurato, tricromia – 17,50€

ISBN: 9788867904303