Dopo aver analizzato le varie funzioni svolte dai dialoghi nel fumetto nella prima parte, in questa seconda parte si parla degli errori che si possono commettere.

Esiste un errore in cui è facile cadere sia che si stia scrivendo una storia o che la si stia disegnando, ed è quello delle iperboli. Ovvero quella continua, ossessiva ricerca della battuta o immagine a effetto, in tutte le pagine, se non addirittura in ogni dannata vignetta. Quindi specifichiamolo subito: questa ossessione non solo non rende più efficace una storia, ma denota una totale assenza del senso del racconto da parte dell’autore.

Ricordo un disegnatore specializzato in questa insana pratica. Era davvero molto bravo, ma tendeva a scegliere inquadrature drammatiche in ogni vignetta, sia che il protagonista tenesse sotto tiro il cattivone di turno, sia che aprisse la porta per entrare in bagno. Il problema è che quando hai usato inquadrature “drammatiche” per le situazioni quotidiane, come puoi comunicare la tensione anche nel momento realmente drammatico? Se l’inquadratura è d’effetto quando il protagonista prende il caffè, il lettore non coglierà molta differenza quando lui troverà il cadavere ancora caldo della sua amata. L’eccesso di dramma equivale dunque alla sua assenza. Perciò dosare le inquadrature a effetto è essenziale nella narrazione. Il disegnatore che non lo capisce pensa probabilmente di colpire il lettore con la propria perizia nel disegno, ma si dimentica che sta raccontando una storia.

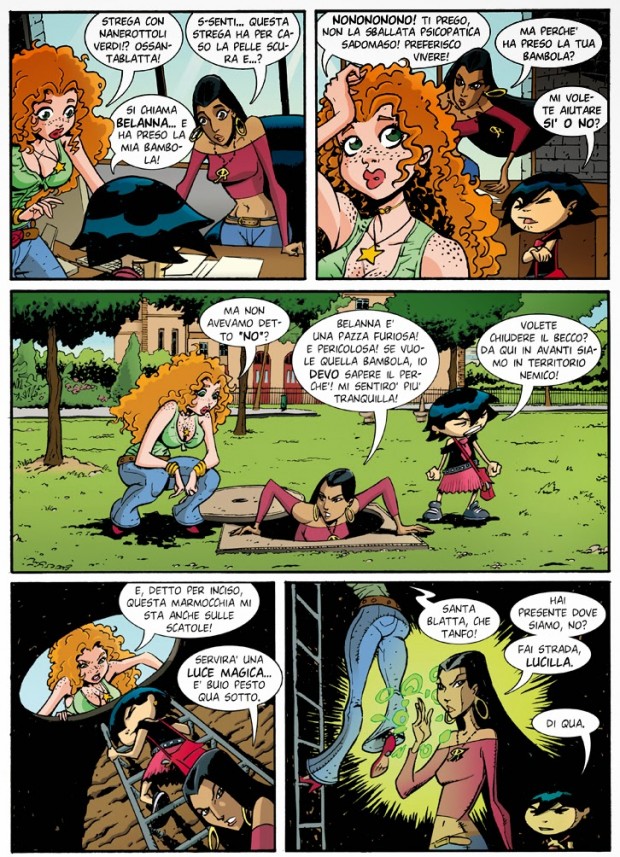

Analogamente, anche vari sceneggiatori possono cadere nell’errore di pensare che “più ce n’è, meglio è” e infarciscono i dialoghi dei personaggi di frasi ad effetto, frasi che dovrebbero colpire il lettore in ogni pagina, inchiodandolo alla lettura (e, implicitamente, mostrando quanto sia “figo” lo sceneggiatore). Beh, scrivere una storia non significa mettersi in mostra, ma mettersi al servizio della narrazione.

Tenete inoltre presente che, esagerando, il rischio del ridicolo è sempre in agguato. Per uno sceneggiatore ancor più che per un disegnatore.

Prendiamo la frase “Sono il migliore in quello che faccio. Ma quello che faccio non è piacevole“, di Wolverine. La prima volta che è stata pronunciata ha fatto il suo effetto, senza dubbio. Una singola, efficace frase nel mezzo di una descrizione narrativa in prima persona. Il problema è che questa frase ha avuto talmente effetto che per un certo periodo quasi chiunque abbia scritto le avventure di Wolverine ha iniziato a usarla e da frase efficace si è trasformata in un tormentone comico, giustamente preso in giro in più occasioni (tant’è che non credo la usino ancora, oggi!).

Intendiamoci, così come io sono per i dialoghi “colloquiali”, si può anche optare per scelte alternative, ma l’importante è che i dialoghi siano coerenti con il genere di storia narrata. in un fantasy epico non stoneranno dei dialoghi teatrali, mentre una storia ambientata nell’alta società, soprattutto di epoca passata, richiederà un linguaggio ricercato e formale, al contrario di una commedia di ambientazione contadina dove termini e frasi dialettali saranno all’ordine del giorno.

Prendiamo Sin City di Frank Miller, per esempio, ispirata ai racconti “pulp” degli anni Quaranta e Cinquanta: i dialoghi secchi, asciutti e ad effetto di Miller funzionano non solo perché l’autore cammina costantemente sul filo del rasoio, ma anche perché, conscio di questo, impregna ogni storia e ogni dialogo di ironia. Miller ironizza sul genere estremizzandolo e può quindi permettersi dialoghi che, in storie più seriose, suonerebbero decisamente ridicoli.

Usare frasi a effetto in continuazione può inoltre comportare un secondo rischio, quello di rendere antipatici i personaggi. Generalmente la frase a effetto presuppone una sicurezza e una superiorità da parte di chi la usa. Far parlare qualcuno continuamente in questo modo lo renderà agli occhi del lettore inevitabilmente sprezzante, supponente e pieno di sé. E perché un lettore dovrebbe essere interessato alle avventure di qualcuno che gli sta antipatico?