Mentre gli ultimi due brillano di notorietà e fama anche tra il pubblico italiano, Kurtzman e la sua opera rimangono però relegati a una nicchia di appassionati e critici del settore nonostante il suo apporto ai fumetti di guerra della EC Comics negli anni ‘50 e all’evoluzione dello storytelling e della narrazione a fumetti in generale, e nonostante sia il solo dei tre il cui lavoro abbia avuto un impatto fondamentale sulla cultura e sulla società americana e occidentale, proprio grazie alla creazione di MAD.

Robert Crumb, Gilbert Shelton, Art Spiegelman e tutto il fumetto underground, l’estetica cinematografica di Terry Gilliam, la controrivoluzione giovanile degli anni ‘60, la comicità demenziale di John Belushi, del Saturday Night Live e dei film di John Landis degli anni ‘80, gli stand-up comedian contemporanei, la narrativa americana post-moderna e di autori come John Irving e Michael Chabon (autore de Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay), il revisionismo supereroico a fumetti e non ultima l’evoluzione progressista della legislazione statunitense, soprattutto riguardo la libertà di espressione, devono infatti molto alla nascita e al successo di MAD.

A questi si aggiunse l’interesse per i “college magazine”, riviste goliardiche, satiriche e oltraggiose realizzate dagli studenti delle grandi università a partire dagli anni ’20, e l’acida ironia di matrice yiddish di cui Kurtzman era un maestro. L’idea piacque a Gaines e il primo numero di MAD versione comic-book esordì con un sommario di quattro storie che parodiavano i temi delle altre testate della EC Comics: horror, fantascienza, crime-story e western.

Inizialmente l’albo non ottiene un grande successo, visto il suo essere quasi un corpo estraneo all’interno della produzione a fumetti del periodo. L’attenzione comincia ad aumentare quando sul quarto numero della rivista appare la storia Superduperman, una divertente parodia di Superman e del fumetto supereroico del periodo che in realtà è anche una satira sulla vita quotidiana dell’uomo medio e una presa in giro del processo di lesione del copyright che in quel periodo la DC Comics stava intentando alla concorrente Fawcett e al suo personaggio di punta, Captain Marvel.

Niente male per una storiellina di otto pagine…

Secondo Kurtzman,

“satira e parodia funzionano al meglio […] solo quando sveli un difetto o una bugia fondamentale del tuo soggetto. Come c’era un esame della realtà nei fumetti di guerra, c’era anche in MAD; l’autore satirico non cerca solo di intrattenere il pubblico, ma di ricordargli come sia la vita reale”.1

Per i primi ventitre numeri di MAD Kurtzman fa praticamente tutto come suo solito, assistito nella realizzazione finale da un gruppo di disegnatori tra cui spiccano Wally Wood, Jack Davis e Will Elder, che arricchiscono tutto quanto di gag visive e di dettagli grotteschi o iper-realistici. Nasce così lo staff editoriale che diventerà noto come “The Usual Gang of Idiots”. Il successo della rivista è enorme e porta molti altri editori a pubblicare collane simili, a partire dalla stessa EC Comics con Panic, curata da Al Feldstein, l’altro editor in forza alla casa editrice.

L’ulteriore salto di qualità avviene quando nel 1955 MAD passa dal formato comic-book a quello magazine, diventando insieme a Playboy e al Reader’s Digest uno dei fenomeni editoriali e culturali del ventesimo secolo americano. Il passaggio al nuovo formato permette alla rivista di avere un diverso e più attento posizionamento nelle edicole, di avvicinare un pubblico più maturo e sofisticato e di liberarsi dalle pastoie del Comics Code Authority che nello stesso periodo stava facendo chiudere tutte le altre testate della EC Comics portandola sull’orlo del fallimento.

È la scelta che porta la rivista a diventare un fenomeno di massa di quel periodo.

Nel fondamentale saggio “The Sixties: Years of Hope, Days of Rage”, il sociologo Todd Gitlin fa una breve ma ficcante analisi dell’importanza di MAD nella cultura degli anni ’60 affermando come nonostante la rivista non simpatizzasse con il radicalismo studentesco, fosse riuscita a inserirsi in “un territorio culturale che era diventato disponibile alla trasformazione radicale – oltre che a un liberalismo bonario e a un cinismo apolitico. In un mondo che le ideologie degli adulti avevano definito come o bianco o nero – l’America contro il totalitarismo, la rispettabilità contro il crimine, l’obbedienza contro la delinquenza, la ricchezza contro la barbarie, le periferie contro il degrado e la sporcizia – aveva aiutato a ipotizzare la possibilità del grigio.”2

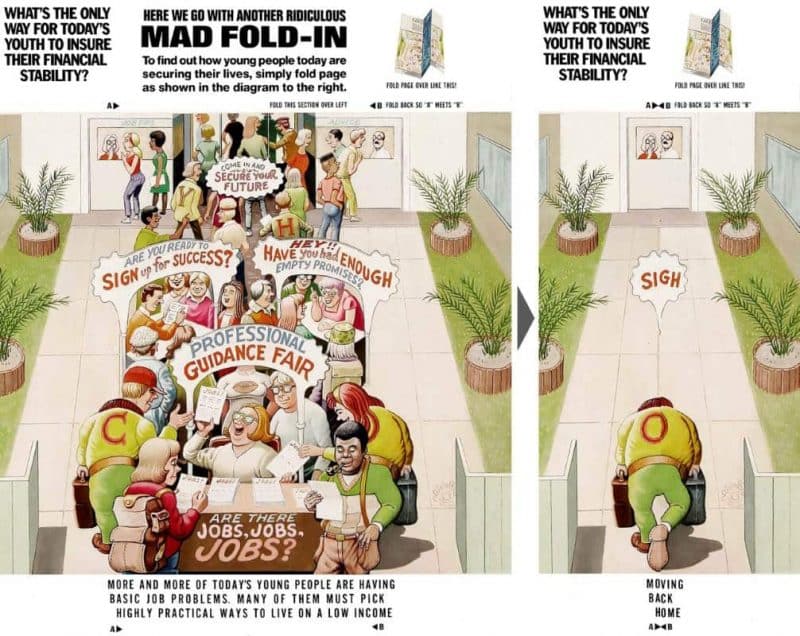

È proprio in quegli anni che “La solita banda di idioti” si amplia e artisti del calibro di Mort Ducker, Al Jaffe, Dave Berg, Angelo Torres, e scrittori come Larry Siegel ne entrano a far parte. Molti degli elementi iconici che rappresentano MAD esordiscono proprio in quel periodo, a partire da Alfred E. Neuman, il ragazzino con la faccia ebete, rappresentazione dell’americano medio, che diventa la mascotte della rivista ed è presente in ogni sua copertina, per proseguire con il motto “What, me worry?” (“Cosa, io preoccupato?”) a cui è associato, e continuare con i “fold-in” creati e realizzati per decenni da Al Jaffe, che ne conia anche il nome. Questi ultimi riprendono l’idea dai paginoni centrali delle riviste (in particolare Playboy e Life) portandola all’estremo opposto: invece di un’enorme immagine che si sviluppa su più pagine, una sola pagina con un’illustrazione e un testo sottostante che, ripiegata, mostra un disegno e un testo diverso che spesso contraddicono quello principale.

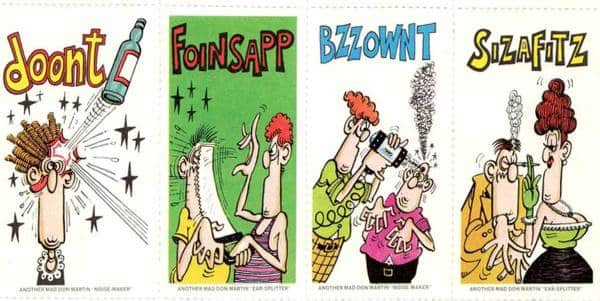

L’arrivo del disegnatore di origine spagnola Sergio Aragones e del cubano Antonio Prohias completa il gruppo e porta altri tre degli elementi più caratterizzanti della rivista: le strip mute dove il primo irride di volta in volta modi di vivere, tic e fissazioni dell’uomo medio e le minuscole gag visive con le quali incornicia molte pagine del magazine, e Spy vs Spy, serie di strisce realizzate dal secondo, anch’esse mute e con protagoniste due spie identiche tranne che per il colore degli abiti (neri una, bianchi l’altra) che cercano continuamente di eliminarsi a vicenda nei modi più assurdi. A loro si affianca l’estro cartoonesco e demenziale di Don Martin, il “MAD’s maddest artist” sempre pronto alle soluzioni più surreali sia nelle brevi gag mute che nelle storie più lunghe o con personaggi ricorrenti come Captain Klutz, sgangherata satira dei supereroi Marvel e DC, e Fonebone, parodia al vetriolo dell’uomo medio americano.

Nel corso degli anni la satira feroce del presente ha portato spesso la rivista a scontrarsi in tribunale per richieste di danni (famosa la lunga causa contro i rappresentanti legali di artisti del calibro di Irving Berlin, Cole Porter e Richard Dodgers a causa di alcune parodie di loro canzoni, risolta con la vittoria del magazine e un rafforzamento della libertà di satira), e gli autori di MAD ad anticipare tendenze e oggetti in seguito realmente proposti o realizzati: la macchina da scrivere “a prova di idiota” corredata da nastri con all’interno milioni di parole, frasi e espressioni grammaticali ipotizzata da Al Jaffe per correggere all’istante gli errori presenti nelle lettere cos’altro è se non il programma che sto usando io in questo momento?; e l’idea assurda proposta in un articolo del 1959 di sfruttare commercialmente il successo di un film come Dottor Zivago per produrre e vendere dischi, cappelli, gomme da masticare, tovagliette con sopra il titolo e i personaggi della pellicola?

Il rammarico più grande rimane però quello di non essere riuscita ad entrare nelle grazie del pubblico italiano, che continua a perdersi alcuni veri e propri capolavori del fumetto a partire dalle storie classiche degli anni ’50 per arrivare alle più recenti parodie, passando per i deliri grafici di Aragones e Martin.