C’è un tipo particolare di classico che sembra sfuggire alla sua stessa definizione. Opere che sono fonti di un immaginario potente e ampiamente condiviso, e al contempo sfuggenti a una classificazione precisa, cosa che le condanna a una posizione nel canone più marginale di quanto meriterebbero.

Le avventure di Arthur Gordon Pym di Nantucket, unico romanzo lungo di Edgar Allan Poe (pubblicato nel 1838), è una di queste. Opera anomala, eclettica in parte nel percorso dello scrittore, lontana dal puro racconto breve orrorifico pur conservando elementi horror che, però, si fanno più metafisici e cosmici, anticipando Lovecraft e inserendosi però nel filone marinaresco che aveva ispirato Poe fin dagli esordi del Maelstrom e del Manoscritto nascosto in una bottiglia.

Da un lato, l’opera di Poe che si proietta già oltre i suoi orrori psicologici per anticipare quelli del Novecento che si promanano da Providence (come ne “L’uomo della folla” pareva anticipare, invece, la letteratura della crisi dell’inetto di Pirandello e altri). Dall’altro, però, anche l’opera di Poe che più si aggancia alla tradizione precedente del romanzo come romanzo di avventure marinaresche, un rimando al realismo del Robinson Crusoe di Defoe, primo romanzo moderno, e al fantastico di Swift. In questo senso, l’opera anticipa anche il Grande Romanzo Americano per eccellenza, il “Moby Dick” di Melville, in cui alcuni critici hanno trovato corrispondenze.

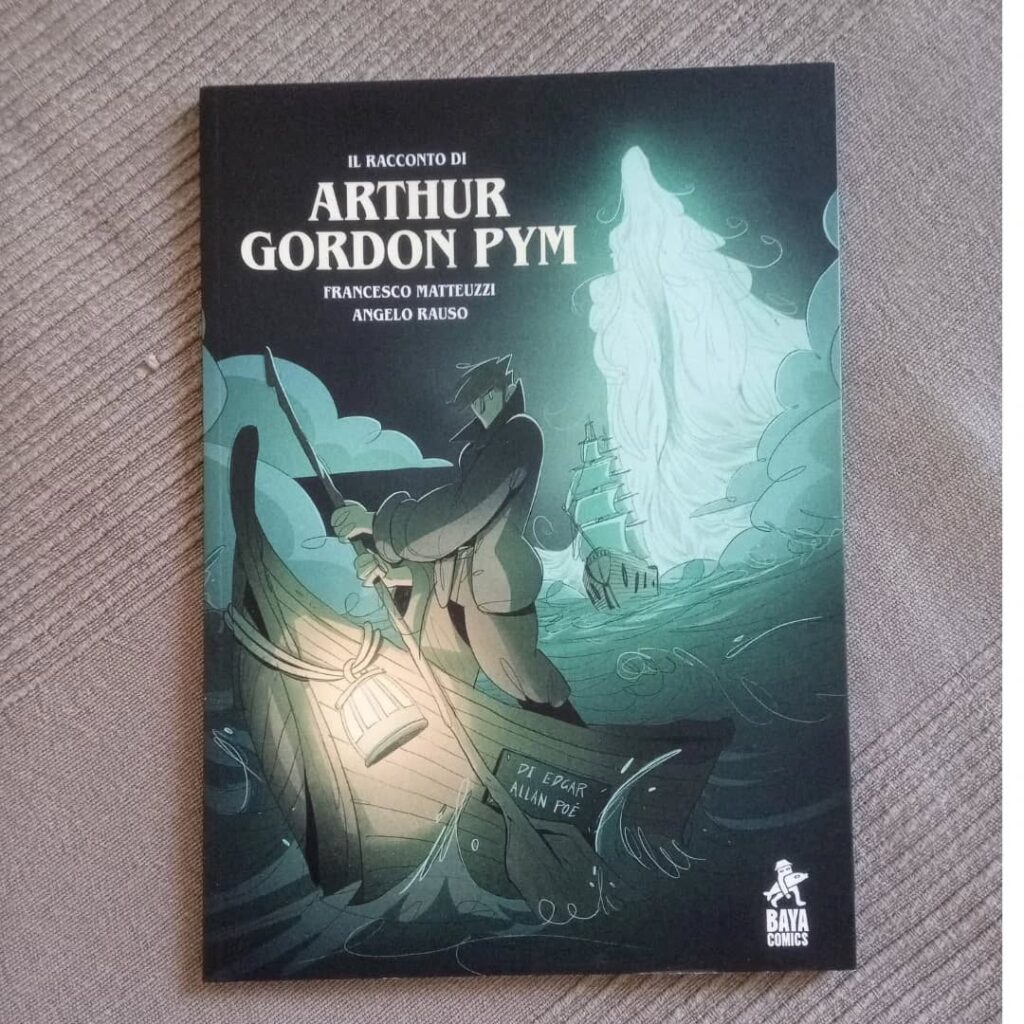

Un’opera, quindi, non facilissima da adattare a fumetti. Si cimenta, con successo, il recente adattamento a fumetti edito da BayaComics, all’interno della collana “Classici non classici”, che già dal titolo gioca con l’ambiguità e la trasformazione del canone, come abbiamo già avuto modo di dire nel recensire una precedente opera, “Il padiglione sulle dune”:

Lise, Talami e il Padiglione sulle Dune – Come un romanzo

Anche questa graphic novel, curata nei testi da Francesco Matteuzzi, con disegni di Angelo Rauso, e con la supervisione editoriale di Davide La Rosa, non si limita a “trasportare” il romanzo in una forma visiva il più possibile tradizionale e aderente alla lettera del racconto, ma lo rilegge, ne raccoglie le atmosfere e trae qualcosa di originale nel segno dell’opera originaria.

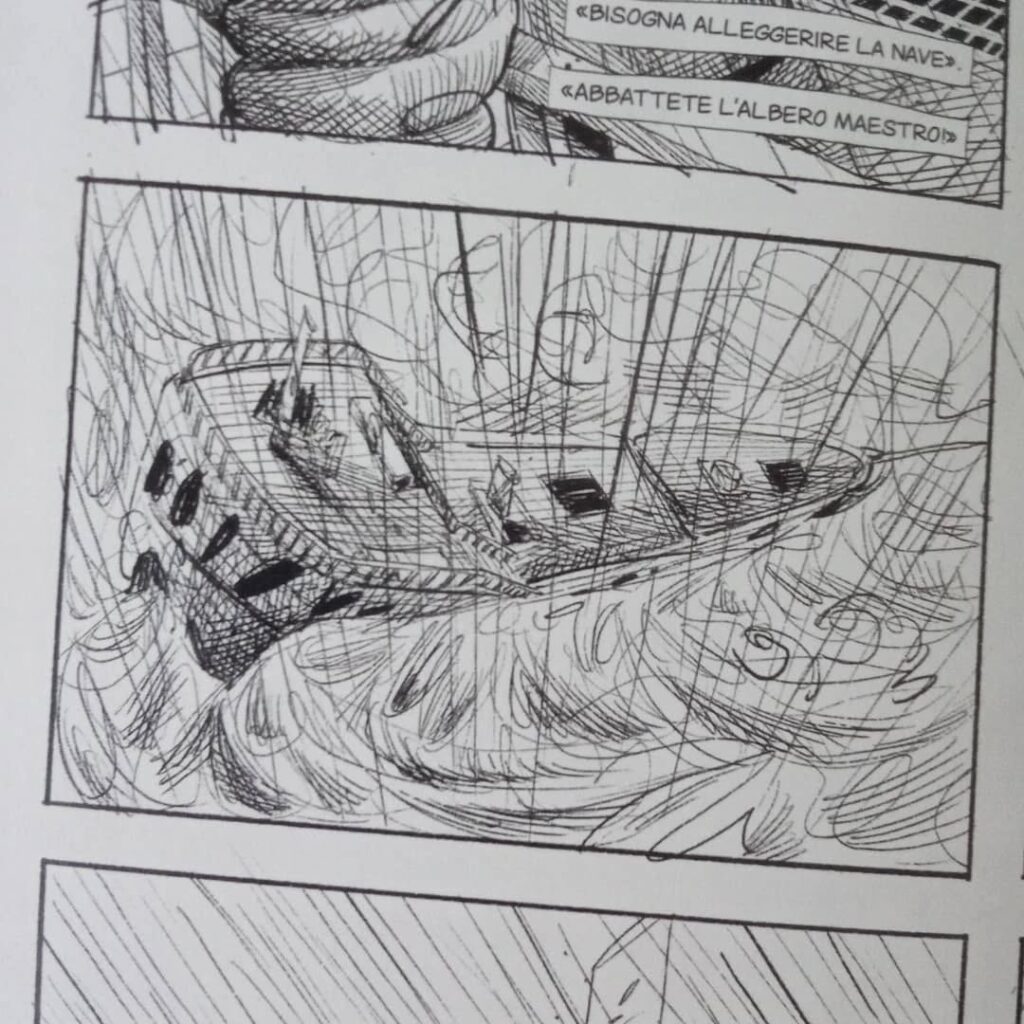

Il fumetto prende avvio con una scelta formale che è già dichiarazione di intenti: poche linee, pochi tratti su uno sfondo bianco quasi abbacinante, da cui emergono figure sospese, come evocate da una memoria confusa o da un sogno. È la nebbia del porto, ma anche la nebbia della mente, quella da cui si affaccia per la prima volta Arthur Gordon Pym, giovane inquieto e assetato di ignoto. Ed è proprio questa estetica del “non finito” che colpisce subito: il segno di Rauso, inizialmente rarefatto, si fa progressivamente più denso, più definito, come se la realtà stessa si stesse costruendo sotto gli occhi del lettore.

Quando il racconto entra nel vivo, anche la tavola si struttura sempre più in una griglia regolare e squadrata, in cui le vignette si alternano tra margini netti (il mondo reale, tangibile, concreto) e smarginature improvvise che lasciano spazio all’immaginazione del protagonista, ai suoi incubi, alle sue proiezioni.

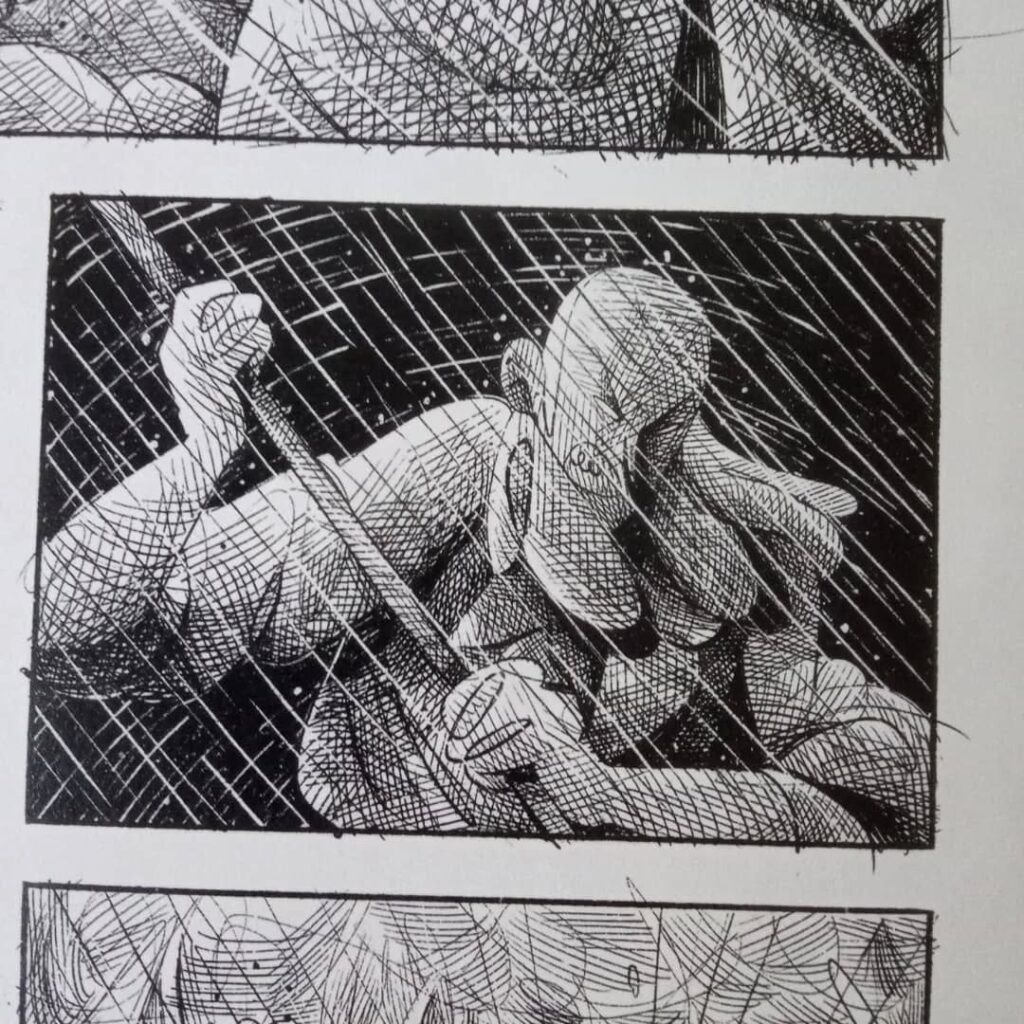

Il tratto di Rauso usa una forte sintesi cartoonesca, che rimanda con un segno personale a esiti diffusi della animazione e del fumetto degli ultimi decenni, solitamente associati però con storie più solari, e spesso col colore. Qui invece un segno smussato, tondeggiante (anche se reso molto nervoso dal tratteggio vibrante) crea un contrasto efficace con la crescente cupezza angosciosa della storia narrata.

C’è una leggerezza apparente che diventa un modo per non cadere nella trappola del gotico prevedibile: qui il terrore non è mai urlato, non è mai splatter o carico di tinte cupe, e si distanzia così ad esempio dalle soluzioni “bonelliane” dell’orrore (spesso eccelse ma ormai forse un po’ saturate) trovando una sua via al perturbante. È un’inquietudine che cresce lentamente, come una corrente sotterranea, e che si riflette nei volti, nei paesaggi marini, negli interni angusti della nave, nella vastità muta dell’oceano.

Anche il finale dell’opera — che ricalca fedelmente l’incompiutezza del romanzo — è trattato con coerenza visiva. Man mano che si avvicina la conclusione, il tratto torna a farsi più tenue, sfuma, perde consistenza, come se il mondo stesso si stesse dissolvendo. Il bianco ritorna a dominare la tavola, come un’invasione, come un abisso o un silenzio che inghiotte tutto, fino a chiudere il racconto nella vaghezza indeterminata del bianco che l’aveva aperto. Un cerchio che si chiude senza offrire soluzione, ma proprio per questo coerente con l’incompiutezza dell’opera di Poe, che per paradosso aggiunge una sottile sfumatura di unheimlich in più a questo racconto, lasciando il terribile orrore finale nella mente del lettore, dove è più potente.