Dalla Palestina alla Corea del Nord, da Joe Sacco a Guy Delisle, la nuova collana Graphic Journalism, proposta come allegati dal Corriere della Sera, offre la possibilità di scoprire e riscoprire come il “giornalismo a fumetti” negli ultimi anni sia diventato un vero e proprio genere narrativo, capace di raccontare il nostro tempo con una forza espressiva che non ha nulla da invidiare al giornalismo “tradizionale”.

Se il più prestigioso giornale italiano, il Corriere della Sera, sceglie di lanciare come allegati una collana intitolata Graphic Journalism , vuol dire che qualcosa nella percezione collettiva del medium fumetto è davvero cambiato.

A partire infatti da sabato 20 aprile, i lettori del quotidiano di Via Solferino, potranno leggere i reportage a fumetti, ormai celeberrimi, di Joe Sacco, Guy Delisle e tanti altri. Dalla Palestina ai Balcani, dall’Iran alla Corea del Nord, il giornalismo disegnato ha dimostrato in questi anni di saper raccontare gli scenari “caldi” e le ferite aperte del nostro tempo con una forza espressiva che non ha nulla da invidiare al giornalismo “tradizionale” di prosa.

Sacco come Montanelli? Satrapi come Fallaci? Sì, perché no. D’altronde, se per l’Italia – fuori dalla cerchia degli appassionati e degli editori specializzati – questa attenzione per quello che è diventato un vero e proprio genere espressivo rappresenta una relativa novità, all’estero (Francia, Stati Uniti, etc.) la consapevolezza per le potenzialità dell’inchiesta a fumetti sono ormai ben note. Nel tempo sono nate testate specializzate (come Symbolia) e gli stessi quotidiani aprono sempre più spesso a ibridi sperimentali in cui, accanto o al posto dei pezzi scritti, ci sono cronache firmate in punta di matita da coraggiosi cartoonist reporter.

Una sfida linguistica che spinge il fumetto a ripensare soluzioni e stili, a definire nuovi parametri di efficacia comunicativa, a battere strade nuove che, forse, tanto nuove non sono, se pensiamo che Palestina di Joe Sacco è stato pubblicato la prima volta nel 1993, ben vent’anni fa. Inoltre, vale la pena ricordare che, fuori dalla sicumera delle etichette pubblicistiche, il fumetto underground americano – solo per fare un esempio – già negli anni Sessanta proponeva spaccati di realtà disegnata, molto vicini per scelte espressive all’attuale graphic journalism.

Si potrebbe anche obiettare, a fare i puristi, che nel caso di Persepolis e di altri titoli selezionati dal Corriere della Sera, l’etichetta “giornalismo a fumetti” non corrisponde all’effettivo genere dell’opera, più autobiografia esistenziale che cronaca. Ciò nonostante, Graphic Journalism rappresenta un’occasione concreta perché un pubblico sempre più vasto possa scoprire (o riscoprire) opere di alto spessore espressivo e tanto basta, da appassionati di comics, per gioirne.

Abbiamo parlato di:

Graphic Journalism – Una iniziativa editoriale del Corriere della Sera in collaborazione con Rizzoli Lizard, in edicola (allegato al quotidiano) da sabato 20 aprile. Ogni volume euro 7.90.

Piano editoriale dell’opera:

(Trattandosi nella maggior parte di ripubblicazioni, nei link trovate recensioni e approfondimenti critici relativi alle edizioni precedenti)

20/04/2013 – 01 – Persepolis di Marjane Satrapi

27/04/2013 – 02 – Cronache di Gerusalemme di Guy Delisle

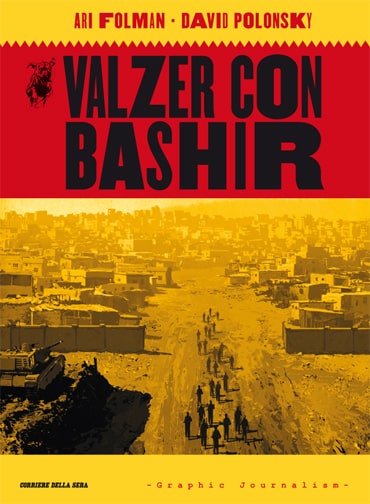

04/05/2013 – 03 – Valzer con Bashir di Ari Folman, David Polonsky

11/05/2013 – 04 – Fax da Sarajevo di Joe Kubert

18/05/2013 – 05 – Quaderni Ucraini di Igort

25/05/2013 – 06 – Capire Israele di Sarah Gliden

01/06/2013 – 07 – Zahara’s Paradise di Amir & Khalil

08/06/2013 – 08 – Palestina di Joe Sacco

15/06/2013 – 09 – No pasaran di Vittorio Giardino

22/06/2013 – 10 – La seconda volta che ho visto Roma di Marco Corona (inedito)

29/06/2013 – 11 – Pyongyang di Guy Delisle

06/07/2013 – 12 – Castro di Reinhard Kleist

Sottolineare come fa Marco D’Angelo, che il “giornalismo a fumetti” negli ultimi anni sia diventato un vero e proprio genere narrativo, capace di raccontare il nostro tempo con una forza espressiva che non ha nulla da invidiare al giornalismo “tradizionale” è un’osservazione superflua. Sono decenni che il fumetto in Italia è ormai culturalmente sdoganato. Saggi accademici, tesi di laurea, corsi universitari, grandi editori che includono nel proprio catalogo collane dedicate ai fumetti e ai graphic novel dimostrano che il pregiudizio nei confronti del medium persiste spesso più nei critici o informatori culturali che nel mondo dei lettori. Da almeno vent’anni, inoltre, i quotidiani allegano libri a fumetti riscuotendo notevole interesse. Basta, dunque, iniziare gli articoli con lo stucchevole preambolo che “il fumetto” ha una specifica valenza culturale. I tempi di “Apocalittici e integrati” di Eco sono ormai superati da mezzo secolo.

Nando Vitale

Ciao Nando, sono Marco l’autore dell’articolo e provo a risponderti per quel che riguarda i contenuti del tuo commento.

Definire un genere il “graphic journalism” non è superfluo, dal mio punto di vista, perché fino agli anni Novanta del secolo scorso, utilizzare un’etichetta del genere sarebbe stato impossibile. Vale a dire che, in quasi cento anni di storia, il fumetto non era mai stato adoperato- tranne rare eccezioni – per un certo tipo di racconti. Ovviamente, aldilà delle etichette, uno può citare l’underground americano e decine di altre cose sperimentali precedenti. Ma quando parliamo di genere (in letteratura, come nel cinema, etc.) non parliamo solo delle valenze espressive di un linguaggio, ma del fatto che quelle valenze possano essere combinate insieme dagli autori per creare opere che siano riconoscibili dal pubblico, attraverso tratti comuni.

Per me, magari mi sbaglio, prima che Joe Sacco pubblicasse “Palestina”, tutto questo era inimmaginabile. Il che non vuol dire che Joe Sacco ha “inventato” il fumetto, ma che il genere “Giornalismo disegnato” ha avuto una sua piena riconoscibilità solo che dopo Sacco ed altri hanno pubblicato determinate opere.

Cosa c’entra questo con la riconoscibilità del fumetto tout court non lo capisco. E’ ovvio che i comics abbiano una loro legittimazione culturale da molti anni a questa parte, senza nemmeno bisogno di scomodare Eco, Fresnault-Deruelle o Roman Gubern. Ma il fumetto è un insieme di linguaggi, il “giornalismo grafico” un genere, specifico, prodotto all’interno di quei linguaggi.

Che poi per te sia la stessa cosa che “La Repubblica” alleghi con successo Tex Willer al quotidiano e , che ne so, leggere sulla terza pagina del giornale “The Guardian” una striscia a fumetti di Sacco, d’accordo. Io lo trovo un parallelo per lo meno azzardato.

E non mi sembra che la considerazione verso certe modalità espressive sia la stessa in Francia, negli USA o nel nostro paese, fermo restando l’eccellente lavoro che stanno facendo oggi anche in Italia diversi editori specializzati in “fumetto denuncia” o “fumetto cronaca”.

Ciao Marco,

partiamo dal fatto che entrambi apprezziamo la diffusione e il relativo interesse sviluppatosi in Italia nei confronti dei graphic novel e del graphic journalism. Per me non è tanto una questione di etichette, sulla cui definizione possono legittimamente coesistere sfumature e punti di vista diversi. Semplicemente volevo affermare il concetto che i graphic novel, grazie ad editori attenti come Coconino press, Rizzoli LIzard e altri, hanno da molti anni già acquisito una legittimità culturale (non bisogna dimenticare ad esempio che prima di Tex, con Repubblica fu allegata una collana di graphic novel di notevole spessore). Il mio commento più che una critica conteneva un suggerimento. Abbandoniamo qualsiasi complesso di inferiorità nei confronti di letteratura, cinema, musica, che ci spinge spesso, come un lapsus, a iniziare i nostri articoli al famigerato preambolo: “ormai anche il fumetto ha una sua dignità espressiva, non ha nulla da invidiare alla narrativa o al cinema”. Credo di essermi spiegato, anche se la formula da te adoperata era obiettivamente ben più articolata.

Cordiali saluti

Nando