Si celebrano i venticinque anni dalla 1° pubblicazione de I linguaggi del fumetto di Daniele Barbieri, ormai un classico degli studi sui comics.

Ieri ne hanno discusso, assieme all’autore, accademici ed esperti del calibro di Antonio Faeti, Sergio Brancato, Enrico Fornaroli, Alberto Sebastiani, Matteo Stefanelli… Insomma una bella fetta della “stripologia” nostrana si è ritrovata nell’aula magna dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna per l’occasione. E che occasione!

I linguaggi del fumetto rappresenta una tappa obbligata per chi ama i comics

Non c’è nemmeno bisogno di sottolinearlo. Basta che facciate una semplice ricerca online per rendervi conto di quanto l’opera – stra-pubblicata in Italia e all’estero – sia citata in qualsiasi bibliografia tematica, in centinaia di altri saggi, in migliaia di articoli e decine di migliaia di tesi e tesine.

Non ho potuto essere a Bologna, purtroppo, e non posso raccontarvi quell’evento. Peraltro, non sono nemmeno la persona più adatta per tentare una disamina distaccata dell’opera.

Molto di quel poco che so sui comics, lo devo a Daniele Barbieri, alle sue lezioni universitarie e, prima e dopo le lezioni, alle infinite domande, alle innumerevoli richieste di suggerimenti di lettura, fino ad arrivare a “tampinamenti peripatetici” in lungo e largo per le aule dell’università… La mia stessa presenza in quel posto era in parte originata dalla lettura de I linguaggi del fumetto.

Mi limito ad aggiungere oggi una piccola riflessione sulla fortuna critica del volume. Senza polemica, voglio solo ribadire anche a distanza di tanto tempo i giusti meriti dell’opera.

I linguaggi del fumetto non è “comics for dummies”

E non è un manuale su “Tutto quello che avreste voluto sapere sul fumetto e non avete mai osato chiedere”. Banale scriverlo? Forse sì. O forse no, visto che – spesso – ho sentito anche lettori avvertiti incorrere nel fraintendimento.

Tutto ruota attorno al taglio divulgativo del saggio che, a rileggerlo anche a distanza di tanti anni, continua a mostrare un’efficacia comunicativa straordinaria. Quell’efficacia rappresenta certo una componente del grande successo dell’opera ma, a volte, ha portato a sottostimare il valore complessivo del testo. Detto in altre parole, l’estrema accessibilità dei contenuti ha fatto, in certi casi, perdere di vista la grande qualità dei contenuti stessi.

Il fatto che Barbieri si avvalga di una prosa piana e lineare è un merito in più non certo un limite, come certa accademia più attenta alla nomenclatura del lessico che non alla sostanza del discorso fa a volte intendere della divulgazione tout court. O per meglio dire c’è divulgazione e divulgazione: I linguaggi del fumetto è un’opera che spiega in maniera semplice cose difficili, riuscendo a raggiungere un raro equilibrio tra esigenze divulgative e rigore teorico.

Un titolo che è un manifesto

La novità sostanziale dell’approccio di Barbieri è tutta già nel titolo, in quel “plurale” al posto del “singolare”. “Linguaggi” e non “linguaggio” come certa ottusa pubblicistica si ostina ancora oggi a dire!

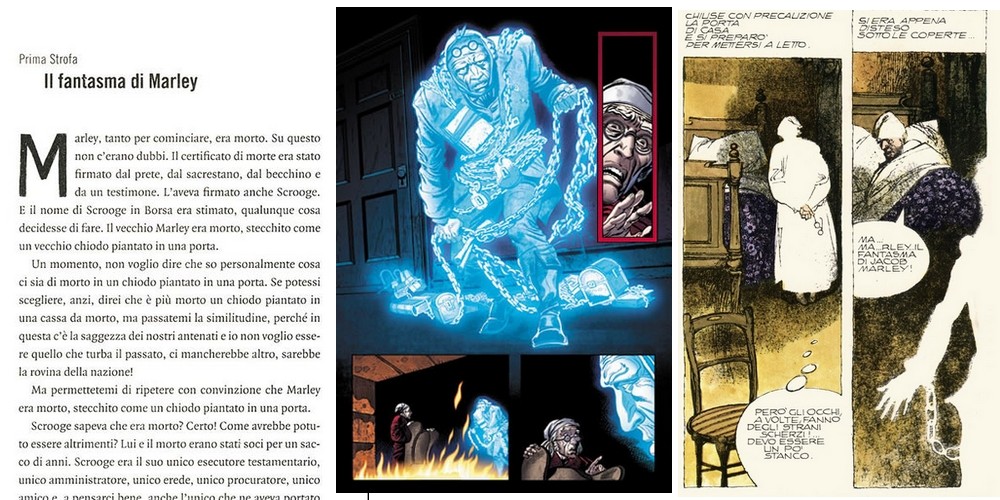

Quel plurale porta dentro tutte le questioni su cui si sarebbe dibattuto negli anni successivi e che ancora (in parte) ci appassionano: i rapporti del fumetto con il cinema e gli altri media, le modalità di traduzione tra un medium e l’altro, la “polifonia” connaturata ai comics (superando la classica divisione immagine/testo), etc.

L’idea stessa, presentata nelle prime pagine del saggio, di pensare il fumetto (e in genere tutti i linguaggi) non come strumenti da usare, ma come ambienti da abitare, rappresenta una dichiarazione di campo precisa su cui, poi, Barbieri ha costruito un affascinante percorso di ricerca (non solo fumettistico). Ed è anche la ragione per cui hanno apprezzato e apprezzano questo saggio, quanto gli studiosi forse più degli studiosi, autori e aspiranti autori, studenti universitari o semplici appassionati.

Perché dopo aver letto I linguaggi del fumetto non puoi non guardare ai comics con occhio più consapevole, profondo, partecipe delle loro straordinarie espressioni, innamorato delle loro incredibili potenzialità. Oggi come venticinque anni fa.