In den letzten Jahren ist der Name Mikaël Ross immer häufiger unter den international bekanntesten deutschen Comic-Autor*innen aufgetaucht. Ein Erfolg, der sich durch seine Fähigkeit erklären lässt, zwischen sehr unterschiedlichen Stilen zu wechseln, die aus weit auseinanderliegenden Schulen schöpfen und die er im Laufe seiner Karriere immer überzeugender miteinander verknüpft hat.

Die ersten Arbeiten, die er gemeinsam mit Nikola Wouters, seinem Kommilitonen an der École supérieure des arts Saint-Luc (eine Hochschule, an der auch andere wichtige deutsche Autor*innen studiert haben, deren Namen hier fehlen), realisierte, greifen stark auf die französische Schule zurück: Sowohl Lauter Leben! (zunächst 2013 bei Sarbacane erschienen, dann 2014 bei avant-verlag) – eine Coming-of-Age-Geschichte über jugendliche Freundschaften im Klang des Berliner Punkrock und über Lebenswege, die Menschen auseinanderführen – als auch Totem (ebenfalls bei Sarbacane und avant-verlag, 2016) – ebenfalls eine Coming-of-Age-Geschichte, diesmal verbunden mit einem jugendlichen Abenteuer im Wald – orientieren sich an Christophe Blain, Joann Sfar, Manu Larcenet, aber auch an Gipi. Ihre dünnen, unruhig vibrierenden Linien balancieren zwischen Dramatik und Karikatur, voller lebendiger Dynamik, auf die Ross eine persönliche Suche aufsetzt, die ihn vom Aquarell zu Bleistiften führt, von sanften zu kräftigen Farben, immer stärker atmosphärisch und erzählerisch.

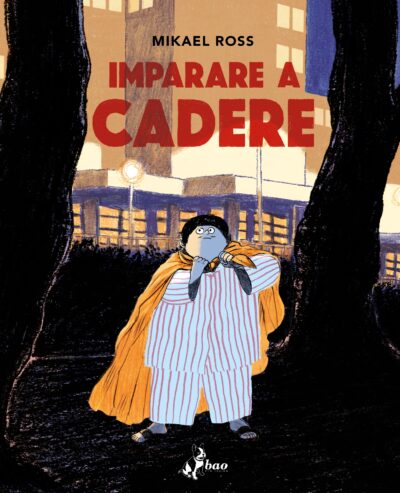

Der große Durchbruch gelang 2018 mit Der Unfall, das in viele Länder übersetzt wurde, darunter die USA (Fantagraphics), Portugal, Spanien und auch Italien, wo es unter dem Titel Imparare a Cadere bei Bao Publishing erschien. Die Geschichte der Behinderteneinrichtung in Neuerkerode, realisiert zum 150-jährigen Jubiläum der Institution, fügt sich in Ross’ Poetik von jungen Menschen, die durch erste Lieben und erste Schmerzen den Weg ins Erwachsenenleben finden. Hier erweitert sich das Motiv um neue Dynamiken, wie die der Behinderung – worüber wir bereits hier gesprochen haben.

Nach einigen Episoden und Kurzgeschichten, die in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind, darunter Polle, eine geschätzte Anthologie von Comics für Kinder und Jugendliche, wurde er 2020 beauftragt, einen weiteren Jubiläumsband zu gestalten – diesmal zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. In Goldjunge beschreitet Ross erneut einen anderen Weg: Er erzählt die Jugend des Komponisten mit Leichtigkeit, betrachtet sein Leben durch den Filter von Peanuts oder Calvin & Hobbes und schafft so einen unterhaltsamen Comic voller Rhythmus, der Beethoven – oft als ernst und schwerfällig wahrgenommen – in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Nicht zufällig erhielt das Werk viel Lob und zahlreiche Preisnominierungen.

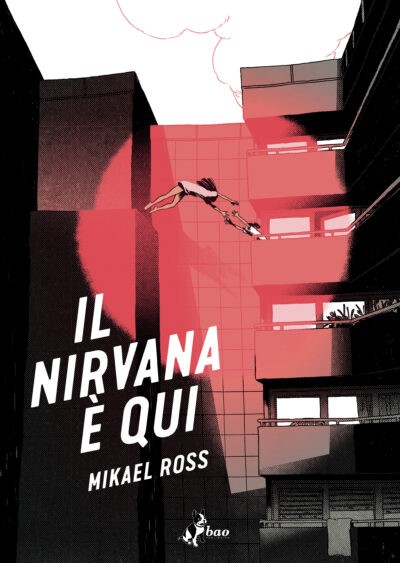

Ross’ jüngstes Werk ist Der verkehrte Himmel (Il nirvana e qui, in Italien bei Bao erschienen) und markiert eine weitere Entwicklung des Künstlers: Nun arbeitet er in Schwarz-Weiß und mit einem Strich, der Japan und Deutschland verbindet (einige Panels scheinen sich auf Sascha Hommer, einen der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Comicautoren, zu beziehen). Erzählt wird eine Thriller-Geschichte im Berliner Randgebiet, zwischen Unterwelt und Multikulturalismus. Eine Erzählung, die erneut von Jugendlichen, von Wachstum, aber auch von der Auseinandersetzung mit dem Anderen handelt – und die sich um eine sehr packende Abenteuerkomponente bereichert. Vielleicht Ross’ bestes Werk in narrativer Hinsicht.

Anlässlich dieser jüngsten Veröffentlichung habe ich Mikaël Ross interviewt – ein sehr sympathischer junger Mann, der sofort bereit war, über sich selbst, seinen kreativen Prozess, seine Werke und seine Sicht auf den zeitgenössischen deutschen Comic zu sprechen.

Hallo Mikael und vielen Dank für deine Zeit. Um dich dem italienischen Publikum vorzustellen, möchte ich dich zuerst fragen: Wie hast du dich für diese Karriere entschieden? Was hat dich ursprünglich als Leser beeinflusst – und später dann auch während deiner Ausbildung?

Mein Weg war alles andere als geradlinig. Ich war schon als Kind ein großer Comic-Fan und habe mit den klassischen franko-belgischen Comics angefangen. Dann kamen relativ bald die ersten Manga auf den deutschen Markt – in Übersetzung – und die haben mich total begeistert. Aber ich dachte immer: Ich kann selbst keine Comics machen, ich kann nur welche lesen. Trotzdem habe ich nie aufgehört zu zeichnen und versucht, besser zu werden. Dieses Comiczeichnen hat mich nicht losgelassen.

Um das Jahr 2000 erschienen dann auch die ersten Comics von Christophe Blain, Joann Sfar und anderen aus dieser französischen Schule, in Richtung David B. Ich war sehr überzeugt – es war für mich etwas völlig Neues, eine ganz andere Art, Comics zu erzählen – und ich wollte genau das auch machen. Gleichzeitig war mir aber bewusst: Der deutsche Comicmarkt ist sehr klein und wirtschaftlich schlecht aufgestellt – es gab keine realistische Perspektive, davon leben zu können. Deshalb habe ich zuerst eine Ausbildung als Herrenschneider an der Oper gemacht. Danach habe ich noch Modedesign in Berlin studiert.

Im Rahmen dieses Studiums hatte ich die Möglichkeit, über Erasmus für ein Jahr nach Belgien zu gehen – an die École supérieure des arts Saint-Luc, wo es ein spezialisiertes Comicabteilung Comic Fachgebiet gibt. Dort habe ich dann ein Jahr lang intensives Comic-Training bekommen. Das war letztlich meine einzige formale Ausbildung in dem Bereich. In dieser Zeit habe ich auch Nicolas Wouters kennengelernt, mit dem ich zusammen unsere ersten beiden Bücher gemacht habe – Lauter Leben! und Totem. Er schrieb die Szenarien, ich habe gezeichnet. So hat sich das alles langsam entwickelt.

Die École supérieure des arts Saint-Luc in Brüssel war wichtig für viele deutsche Autoren. Was hat es für dich bedeutet, dort zu studieren?

Das Jahr in Brüssel war extrem wichtig. In Deutschland gab es damals nicht das Know-how im Comicbereich. An Saint-Luc unterrichteten Eric Lambé und Denis Larue Lapière, zwei Professoren mit enormem Wissen – gerade was Découpage, also Bildaufteilung und Storyboard-Arbeit, betrifft. Ich habe dort in kurzer Zeit unglaublich viel gelernt. Und ich habe dort auch viel mit Nikola gearbeitet – besonders darüber, wie man überhaupt eine Geschichte entwickelt.

Wie wichtig war es für dich, mit einem Szenaristen zusammenzuarbeiten? Du hast ja auch schon allein Comics gemacht. Was hat dir die Zusammenarbeit gegeben – im Vergleich zum Alleinmachen?

Mein erstes selbstgemachtes Comic war eigentlich eine Übung aus Scott McClouds Buch Comics machen. Das Comic hat mir den Weg nach Belgien eröffnet – es war mein Bewerbungsstück, auf dessen Grundlage ich überhaupt aufgenommen wurde. Insofern war es sehr wichtig. Dabei habe ich aber auch gemerkt, dass ich kein besonders guter Szenarist war. Die Geschichte war völlig wirr. Es war ein wichtiger Moment, das zu erkennen. Also habe ich beschlossen, mich auf das Zeichnen zu konzentrieren – und Nikola auf das Schreiben. So hatten wir eine bessere Chance, einen Verlag zu finden, weil jeder seinen Fokus setzen konnte.

Du hast anfangs in Frankreich und Belgien publiziert, erst später in Deutschland. Welche Unterschiede gab es damals – und wie sieht das heute aus in Bezug auf Produktion, Öffentlichkeitsarbeit oder Förderung in diesen zwei verschiedenen Ländern?

Der größte Unterschied war die Offenheit. Die deutschen Comicverlage – auch die Independent-Verlage – waren sehr vorsichtig, was neue Zeichner betrifft. Da wurde selten gesagt: „Komm, wir probieren das.“ Eher: „Besser nicht.“

Mit Éditions Sarbacane in Frankreich war das anders. Der Verleger gab uns einen Vertrauensvorschuss. Er sagte: „Gebt mir 60 Seiten Storyboard, und wenn das passt, gibt’s einen Vertrag.“ Diese Offenheit und das aktive Suchen nach neuen Talenten – das gab es in Deutschland so nicht.

Erst nachdem wir in Frankreich veröffentlicht hatten, waren auch die deutschen Verlage überzeugt. Heute ist das aber anders. Ich denke, die deutschen Verlage haben inzwischen erkannt, dass es hierzulande sehr viel Talent gibt. Wenn sie diese Talente nicht fördern, gehen sie eben ins Ausland – und das hat sich inzwischen herumgesprochen.

In deinen ersten Projekten hast du mit einem Szenarien gearbeitet, inzwischen arbeitest du meist allein. Wie entsteht eine Geschichte bei dir? Kommt zuerst ein Bild, ein Text, ein Charakter, ein Gefühl?

Um fair zu sein, muss ich sagen, dass ich nie komplett allein arbeite. Ich habe immer ein Team. Zum Beispiel einen Lektor, Jean-Baptiste Coursaud, der mich von Anfang an begleitet. Und meistens arbeite ich auch mit einer Koloristin oder jemandem, der bei der technischen Umsetzung hilft. Bei Der verkehrte Himmel etwa hat Inês Ferreira alle Rastertöne gemacht. Denn Comiczeichnen ist ohnehin schon eine einsame Tätigkeit. Ohne Menschen um einen herum verliert man leicht den Glauben an das Projekt.

Was zuerst kommt – Bild oder Text – ist bei mir meist das Bild. Bei Der verkehrte Himmel war es das Bild von drei Mädchen auf Rollschuhen in einem Plattenbauviertel im Hochsommer. Von dort gehe ich dann in die Recherche und schreibe – und komme wieder zu den Bildern zurück.

Dein Stil hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Jedes neue Werk sieht ein wenig anders aus – als würde sich dein Stil ständig weiterentwickeln. Was treibt dich dazu an?

Ich glaube, das hat mit der deutschen Comic-Kultur zu tun – oder besser gesagt: mit der Lücke darin. Durch den Faschismus gibt es in Deutschland einen Bruch in der Comicgeschichte, den andere Länder nicht haben. In Italien, Frankreich, Belgien oder Japan besteht eine durchgehende Tradition – bei uns nicht. Deshalb habe ich mich immer an anderen Ländern orientiert. Ich lese sehr breit – französischsprachige Comics, Manga, italienische Comics – und ziehe Inspiration aus vielen Richtungen. Dadurch fühlt sich jedes Projekt ein bisschen anders an.

Also kommt der Stil nach der Geschichte?

Ja, meistens. Zum Beispiel bei Der verkehrte Himmel habe ich lange versucht, mit Aquarell zu arbeiten – und es hat einfach nicht funktioniert. Es passte nicht zur Stimmung der Geschichte. Irgendwann wurde klar: Es muss ein Schwarz-Weiß-Buch werden – auch wegen der Krimi-Handlung und der rauen Plattenbau-Ästhetik in Lichtenberg.

Ich erinnerte mich dann an Katsuhiro Otomos Dōmu, in dem er seine Kindheitssiedlung in Japan gezeichnet hat – auch eine Plattenbausiedlung. Das war das Vorbild für den Stil.

Dein erster großer Erfolg war Der Unfall, der international veröffentlicht wurde. Es war ein Auftragswerk – entstanden zum Jubiläum der Stiftung Neuerkerode. Wie bist du da rangegangen?

Der Unfall entstand auf Initiative von Rüdiger Becker, dem damaligen Leiter der Einrichtung. Neuerkerode ist ein Dorf in Niedersachsen, in dem seit über 150 Jahren Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung leben. Becker ist war selbst Comic-Fan und hatte die Idee, die Geschichte des Ortes in Comicform zu erzählen.

Er hatte vorher schon andere Zeichner gefragt, die abgelehnt hatten. Dann kam das Projekt zu mir. Ich war zunächst zögerlich, aber nach einem Besuch vor Ort hatte ich das Gefühl, dass da etwas Besonderes entstehen könnte. Ich war dann über zwei Jahre hinweg regelmäßig vor Ort – wohnte in einer kleinen Gästewohnung und sammelte Eindrücke. Die Geschichte entstand aus diesen Erfahrungen.

Sind die Figuren reale Personen?

Die Geschichte ist fiktional, aber alle Elemente stammen aus der Realität – kleine Puzzleteile aus Neuerkerode. Die Inspiration kam aus dem Ort selbst.

Ja, aber bei solchen Werken ist es häufig so: Wenn man sich intensiv mit dem Stoff auseinandersetzen muss, fließt auch immer ein Teil der eigenen Persönlichkeit oder Erfahrung mit ein – sei es bewusst oder unbewusst. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen dem Erzähler, den Figuren und der Geschichte.

Ja, das wurde mir erst im Nachhinein klar. Viele Menschen in Neuerkerode verbinden ihre Geschichte mit dem Gefühl, verlassen worden zu sein – oft, weil sie erst in die Einrichtung kamen, als die Eltern krank wurden oder starben. Dieses Gefühl – der Einsamkeit, des Aus-der-Welt-Gefallen-Seins – teilen auch viele Menschen ohne Behinderung. Ich glaube, genau das schafft eine Verbindung.

Danach hast du auch eine Beethoven-Biografie gezeichnet – Goldjunge. Sie wirkt fast wie ein humorvoller Zeitungsstrip – ein bisschen Peanuts, ein bisschen Calvin & Hobbes. Wie kamst du auf diesen Ton?

Das ergab sich aus der Recherche. Unser Bild von Beethoven ist sehr würdevoll, fast heilig. Aber in Wahrheit kam er aus eher einfachen Verhältnissen. Viele große Künstler stammen eben nicht aus der Oberschicht. Und wenn sie erfolgreich sind, werden sie von dieser vereinnahmt. Die Idee von Goldjunge war, Beethoven zurück in seine Schicht zu holen. Zu zeigen: Er ist einer von uns – aus einer normalen Familie. Das fand ich wichtig.

Und stilistisch – wie hast du an der Erzählung gearbeitet?

Da es meine erste Biografie war, musste ich mich auf Episoden konzentrieren – anders ist es bei einem Comic über 25 Jahre Lebenszeit gar nicht möglich. So entsteht diese strip-artige Erzählweise fast automatisch.

Kommen wir jetzt zu deinem aktuellsten Buch: Der verkehrte Himmel. Es ist ein Krimi, Abenteuer, Coming-of-Age – und ein Sozialroman zugleich. Wie hast du all diese Ebenen zusammengebracht?

Es war wahnsinnig schwer. Ich hätte das allein nicht geschafft. Mein Lektor Jean-Baptiste Coursaud hat mir sehr geholfen – mit Struktur, mit Entscheidungen, was bleibt, was raus muss. Es war ein langer, verschlungener Schreibprozess mit vielen Sackgassen.

Ein zentrales Thema sind migrantische Perspektiven. Viele Figuren haben vietnamesischen oder anderen internationalen Hintergrund. Was war deine Motivation?

Ich habe sieben Jahre lang als Vertretungslehrer in Schulen im Berliner Stadtteil Lichtenberg gearbeitet – einem sehr diversen Viertel. Das ist die Grundlage des Buchs. Für mich war von Anfang an klar: Das muss eine multikulturelle Geschichte werden. So sieht Lichtenberg eben aus. Um die Figuren authentisch darzustellen, habe ich mich beraten lassen – vor allem von Vietdeutschen. Ich habe viele Gespräche geführt, Fragen gestellt und Rückmeldungen eingeholt.

Und der Stadtteil selbst wirkt fast wie eine Hauptfigur. War das beabsichtigt?

Absolut. Das allererste Bild war ja die Mädchen auf Rollschuhen in dieser Siedlung. Ich finde, Architektur kann eine eigene Erzählfigur sein. Das hat mich bei Otomos Dōmu sehr beeindruckt – und ich wollte etwas Ähnliches erreichen.

Und stilistisch? Die Figuren sind runder, weniger geometrisch, und auch weniger „französisch“ als in deinen früheren Werken – mehr in Richtung Manga (du hast früher Dōmu von Otomo zitiert), aber auch deutsch, mit Sascha Hommer zum Beispiel.

Genau. Baru mit L’Autoroute du Soleil war ein großer Einfluss – diese Fusion aus franko-belgischer und Manga-Tradition. Und Taiyo Matsumoto, speziell mit Sunny. Beide spielen stark mit Form und Stimmung. Diese beiden Werke haben mich bei Der verkehrte Himmel besonders inspiriert.

Abschließend: Du bist eine zentrale Figur der deutschen zeitgenössischen Comicszene. Wie siehst du deren Entwicklung – und was wünschst du dir für die Zukunft?

Ich bin manchmal etwas besorgt. In Deutschland haben es ernsthafte, politische oder historische Comics leichter – sie bekommen Fördergelder, Aufmerksamkeit. Unterhaltung, Humor, poetische oder leichte Geschichten haben es deutlich schwerer. Dabei kommt der Comic ursprünglich aus der Unterhaltung – aus Zeitungen, aus den Funny Strips. Es hat ewig gedauert, bis man Comics auch als Literatur für Erwachsene akzeptiert hat. Und jetzt schlägt das Pendel fast zu weit ins andere Extrem: Nur noch ernste Graphic Novels zählen. Ich wünsche mir mehr Raum für Vielfalt – und dass auch humorvolle, poetische oder unterhaltende Werke Anerkennung finden. Denn das Medium kann viel mehr, als nur ernst sein.

Interview geführt via Google Meets am 14.07.25

Vielen Dank an Bao Publishing und avant-verlag fuer die Hilfe

Mikael Ross

1984 in München geboren, absolviert er zunächst eine Ausbildung zum Theaterschneider an der Bayerischen Staatsoper. Der Umzug nach Berlin und ein Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee beeinflussen seine erste längere Erzählung Herrengedeck, die er 2008 im Eigenverlag veröffentlicht.

Während eines Auslandsjahres an der Brüsseler Hochschule für Bande Dessinée, ESA Saint-Luc in Brüssel, lernt er den belgischen Szenaristen und Zeichner Nicolas Wouters kennen. Sie teilen die Faszination für Punk und Subkultur. Zusammen schreiben und zeichnen sie die Graphic Novel Les pieds dans le béton (2013), über zwei rastlose junge Männer in der Berliner Hausbesetzerszene der Achtziger Jahre. Das Buch ist 2014 unter dem Titel Lauter Leben! im avant-verlag erschienen.

Nach zweijähriger Recherche in Neuerkerode wagt der Zeichner mit seiner Graphic Novel Der Umfall (2018) einen Perspektivwechsel und erzählt von den Tiefschlägen und Höhenflügen eines jungen Mannes mit geistiger Behinderung. Hierfür erhielt er im Jahr 2020 den Max & Moritz Preis für das „Beste deutschsprachige Comic“. Zum Beethoven-Jahr 2020 erarbeitete Ross mit Goldjunge eine unterhaltsame wie authentische Biografie, welche die Jugendjahre des Genies der Klassischen Musik porträtiert. Im Sommer 2024 erscheint Der verkehrte Himmel, ein hitziger Thriller über ein vietnamesisches Geschwisterpaar, das auf ein entführtes Mädchen trifft.